“文博热”展现三晋文化魅力

观众在太原北齐壁画博物馆参观。

王 帆摄

山西博物院“时空变调——山西古建筑数字艺术展”现场。

王 帆摄

小朋友们在山西自然博物馆电子屏前参与互动小游戏。

新华社记者 杨晨光摄

“下列哪个称呼是太原城的古称?”“记载了西周誓仪过程的青铜器是哪件?”“山西垣曲北白鹅墓地出土青铜器的铭文中涉及哪个人名?”……近日,山西博物院青铜大会吸引不少文物爱好者参与。报名者通过线上答题、视频展示和线上面试,竞争进入线下竞赛的名额。作为山西博物院重点打造的文化品牌项目,青铜大会旨在通过知识竞赛的形式,传播中国青铜文明,弘扬中华优秀传统文化。

近年来,山西各地文博机构不断创新展陈、传播和社会教育方式,让更多人近距离感受历史文化的博大精深和自然万物的缤纷多彩。

展览“上新”更精彩

“快看这个陶俑,吃饼吃得好香!”端午小长假期间,山西博物院人气火热,“民族熔炉”展厅里的胡人吃饼骑驼俑依然是备受瞩目的“顶流”——一匹雄壮的骆驼昂首嘶鸣,双峰间垫着毯子,驮着装满货物的皮囊,皮囊上坐着一个深目高鼻、头戴毡帽的小哥,他正津津有味地嚼着饼子。

这个小哥是谁?他从哪来,到哪去?扫描展柜下方的二维码,便可知道答案:他是丝绸之路上的胡商,往返于西域和中原,随身携带的胡饼(当地称为“馕”)就是他的干粮,骆驼所载的货物应是当时贸易往来的大宗商品——丝绸绢帛等纺织品。这件陶俑出土于山西省太原市沙沟村斛律彻墓,斛律家族是北朝的名门望族,是北方游牧民族南下的代表。

实物呈现+深入解读+数字延伸,这是山西博物院经过3年改造升级后推出的新展陈模式。馆内基本陈列以“晋魂”为主题,由7个历史文化专题和5个艺术专题构成。展出文物增至3431件(套),三成以上的文物为首次展示。所有展品都配有二维码,观众扫码就能深入了解文物背后的故事。

“西侯度遗址不是距今180万年吗?这怎么写的是距今243万年?”有参观者发出疑问。

“根据最新考古发现,西侯度遗址的年代提早到距今243万年。”山西博物院副院长赵志明介绍,“不仅是西侯度,兴县碧村、绛县西吴壁、闻喜酒务头、河津固镇窑等重大考古项目的新发现都在基本陈列中有所呈现,子犯鬲、云冈佛头等近几年从海外回归的文物也有展示。”

在“5·18国际博物馆日”公布的2023年度“全国博物馆十大陈列展览精品奖”名单中,山西博物院“晋魂”基本陈列榜上有名。通过深入挖掘研究和创新阐释,山西博物院不断探索契合大众需求的表达方式,策划更多兼具艺术价值和学术价值的精品展览。

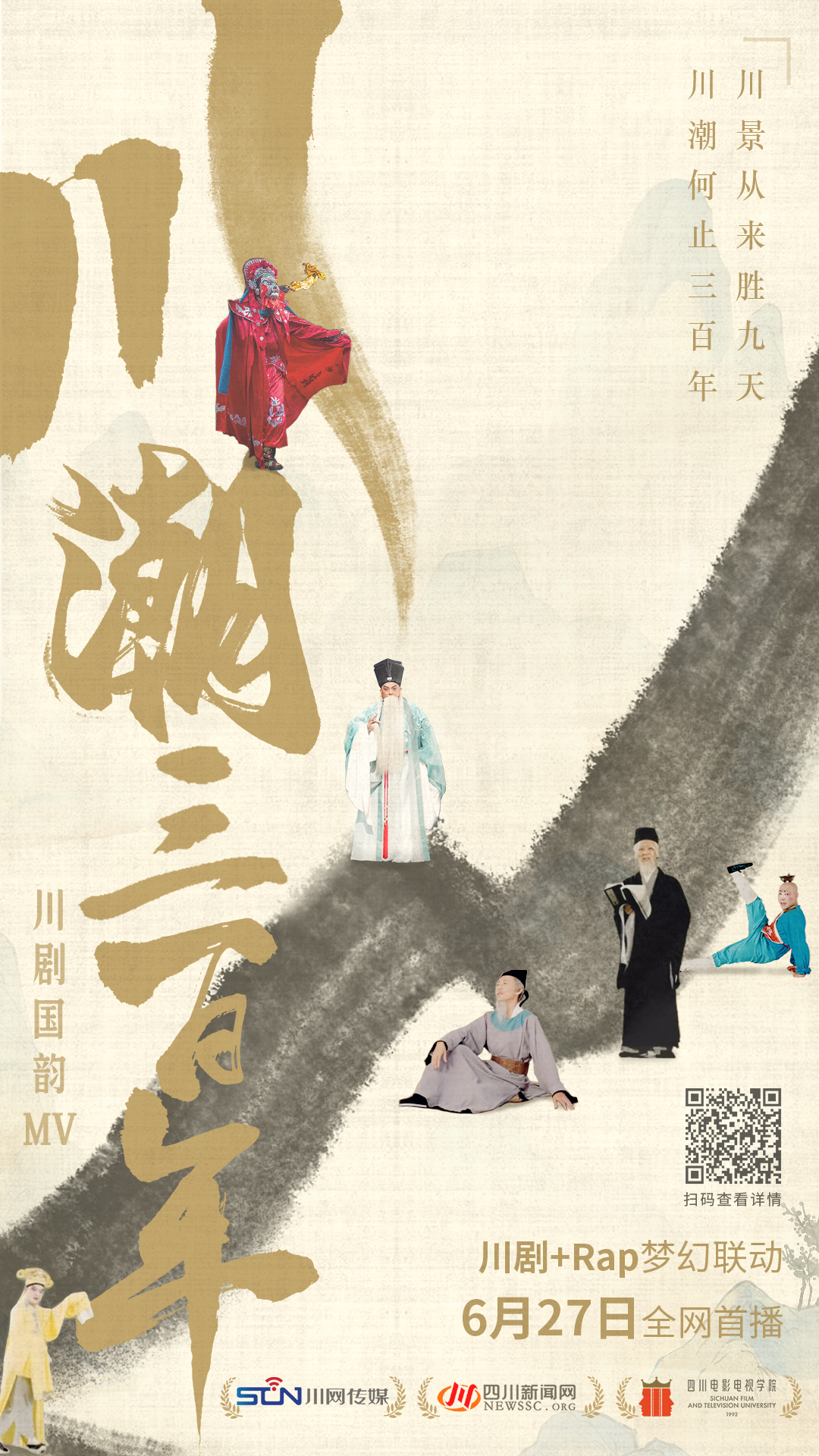

“五一”期间,山西博物院推出“时空变调——山西古建筑数字艺术展”。来自国内外的艺术家们利用数字技术重新解读古建艺术,为观众奉上一场古今交融的艺术盛宴。参展的20余件艺术品涵盖雕塑、绘画、装置、数字影像、交互艺术、混合现实、人工智能艺术等类别,令人眼前一亮。

“这是一次创新的尝试。展品强调观赏性和互动性,激发观众对传统文化的兴趣和思考。”策展人薛天宠说。

让文物“触手可及”

山西共有全国重点文物保护单位531处,数量居全国第一。利用云服务、人工智能、VR等科技手段,山西精心打造了一座“永不落幕的博物馆”——山西文物数字博物馆,汇聚可移动文物和不可移动文物资源,为公众提供查询、浏览、鉴赏、互动等服务。不久前,该项目入选国家文物局公布的2024年度中华文物新媒体传播精品推介项目名单。

商代青铜鸮卣是山西文博界的“明星”,被很多网友戏称为古代版“愤怒的小鸟”。如果没机会到现场观赏怎么办?打开微信小程序“山西文物数字博物馆”,输入“鸮卣”,3D版的鸮卣就呈现在手机上。文物画面可以缩放、翻转,每一处纹饰细节都尽收眼底,关于它的介绍也一目了然:“1956年石楼县二郎坡村出土。盛酒器。商代晚期青铜器精品……不仅实用,也是精美的艺术品。”

如果光看觉得不过瘾,还能体验文物修复。在“和我一起修文物”板块,使用专业工具,进行除尘、贴纸、注射、滚压、回贴、喷壁等工序,就完成了徐显秀墓北齐壁画的“修复”。

“一边玩儿一边学,这种方式很有趣。不仅能了解文物修复的基本步骤,还能学习徐显秀墓的有关知识,让我这次博物馆之旅更有体验感。”柳阳是文博爱好者,端午期间从南京来太原旅游,北齐壁画博物馆是他此行重要的“打卡地”之一。

从山西博物院的旧石器时代三棱大尖状器到山西考古博物馆的新石器时代石雕蚕蛹,从晋国博物馆的西周叔虞方鼎到太原博物馆的东周赵卿墓车马坑……“5·18国际博物馆日”期间,山西十大博物馆大联播活动备受关注,网友们跟随直播镜头探寻文物背后的文明密码,展现出对中华历史文化的浓厚兴趣。此次联播全网累计观看量超过1000万人次,在抖音平台直播观看量达800余万人次。

在山西省文物局文物科技处处长张晶晶看来,运用先进技术和时代艺术语言,能够更好地激活文博资源,让文物走进大众生活,丰富人们的精神世界。

打造“流动的课堂”

除了人文历史类博物馆,自然科学类博物馆也受到越来越多人喜爱。今年端午假期,山西自然博物馆(山西地质博物馆)日均客流量达8000人次。观展热的背后,是公众对优质科学教育资源的渴求。怎样才能更好地发挥教育功能,彰显科学魅力?山西自然博物馆动了不少脑筋。

自2021年起,山西自然博物馆推出“神秘地球”科普流动展览,将地球科学、岩石学、古生物学、动植物学等知识融为一体,用模块化、轻量化、美观化的展览形式,为太原城区及周边县市区的学校免费送展上门。

日前,“神秘地球”展览走进太原市第十二中学校(国樾龙城校区),展出大量珍贵的化石标本,让学生们了解丰富多样的物种,探索地球与生命的奥秘。

“‘神秘地球’科普展览进校园活动开展至今,已有逾10万人观展。”山西自然博物馆展览教育部主任郭然说,“除了流动展览,我们还策划了一系列自然教育科普活动,培养孩子们主动探索自然的科学精神,在有趣的活动中快乐学习。”

山西自然博物馆将天文学、地质学、采矿学、测绘学、机械学等知识与学校课堂教学结合,打造独具特色的科普课程——“地博科学社”。

每周三下午,山西自然博物馆的工作人员将“地博科学社”课程带入太原市实验小学,在为学生们讲解知识的同时,还带他们进行手工制作和科学实验。

“我了解了是什么决定矿物的‘高矮胖瘦’,又是什么赋予矿物‘红橙黄绿’”“我知道了土壤的形成过程,领略了大自然的鬼斧神工”……孩子们在笔记本上认真记录课程中感兴趣的内容。

一个博物馆就是一所大学校。在这所大学校里,公众可以增加见识、启发思考、涵养文化情怀。“未来,山西文博机构将继续推动文物活化利用,满足公众的多元文化需求,让三晋文化的魅力绽放得更加璀璨。”山西省文物局副局长程书林说。

编辑:陈梦伊