60年了 红旗渠依然年轻

挖渠工人戴的草帽,映在墙上酷似甲骨文的“水”字

红旗渠总干渠通水当天,渠两侧挤满了喜悦的民众 制图\郭晗

顶端新闻·河南商报记者 丁博洋 文/图

一甲子天河润山河,六十载精神耀征程。

2025年4月5日,红旗渠总干渠迎来竣工通水60周年。这条河渠不仅彻底改善了林州人民靠天等雨的生存环境,更孕育出“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,激励一代又一代中国人奋勇前行。

一部林县志,满卷旱荒史

步入红旗渠纪念馆,馆内斑驳的钢钎、磨损的草帽,以及泛黄的施工图纸,仿佛在默默诉说着60年前,那场波澜壮阔的“引漳入林”大会战。

半空悬挂的草帽在灯光的照射下,映在墙上的影子酷似甲骨文中的“水”字。这是当年为保障民工施工安全编织的柳条帽,因当时极度缺水,才有这一“水”元素设计。

60年前的林县缺水状况究竟严峻到何种程度?一部林县志,满卷旱荒史。红旗渠纪念馆讲解员卢会娟介绍,“自1436年到1961年的525年间,林县总共出现了100多次大旱,因干旱造成绝收30多次”。

顺着讲解员的指引,记者看到一位石铸老人跪在地上,双手指天,神情悲痛。卢会娟介绍,他是桑林茂,林县桑耳庄人。“1920年除夕,桑耳庄村严重缺水,村民需到4公里外黄崖泉担水。桑林茂为春节能挑水回家包饺子,凌晨出发,排队等到天黑才接满担。”卢会娟讲述了当时林县人吃水的困难。

面对严重的干旱,林县人民有没有展开抗争?答案是肯定的。

林县人民多壮志,誓把山河重安排

1960年,林县人民在党的领导下,以“重新安排林县河山”的豪迈气概,苦战10年,削平1250座山头,凿通211个隧洞,架设152座渡槽,硬是在太行山的悬崖峭壁上开凿出一条长达1500公里的“人工天河”,彻底结束了林县“十年九旱”的苦难历史。

“当时没有现代化机械,全靠一锤一钎、一双手。”卢会娟指着一幅“工人除险图”讲解道,此图为除险英雄任羊成工作时的画面,他终日带领队员腰系大绳,飞崖下崭,凌空除险,被称为“飞虎神鹰”。

“在一次除险工作中,任羊成突遭碎石砸击,牙齿深深嵌进舌头。剧痛让他嘴巴都难以张开。为了更好地指挥工作,他果断掏出腰间除险用的老虎钳拔掉牙齿。吐出一口血沫后,任羊成没有丝毫犹豫,忍着伤痛继续工作长达6个小时。”卢会娟说

除了任羊成这种“爷们”,由女子组成的“铁姑娘”团队也能撑起半边天。她们承担打钎工作,每日抡锤打钎千余次,手和手臂常被震肿。

为提升工作效率,她们创新打钎方式,将原来一人扶一根钢钎供两人打钎,变为一人双手扶两根钢钎,同时供四人打钎。这一打法使工效提高两倍,因其姿势犹如凤凰展开双翅,故被称作“凤凰双展翅”。

红旗渠建设过程中,81位建设者献出生命,最小的年仅17岁,但他们用血肉之躯铸就了这座不朽的丰碑。

埋下火种,红色基因薪火相传

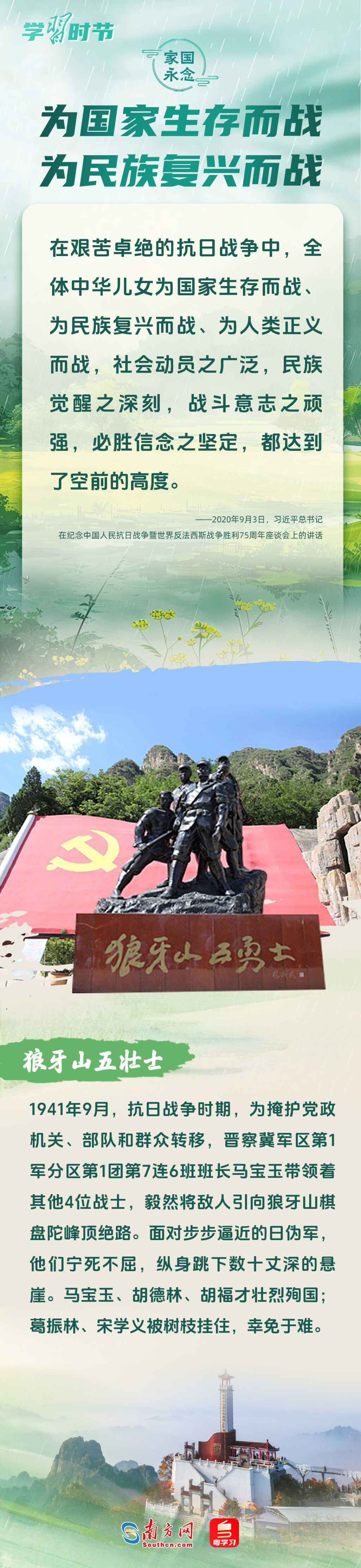

纪念馆内,一幅巨大的照片上,一条河渠两侧挤满了民工,黑色的民工和白色的河渠形成鲜明的对比,极具冲击力。

卢会娟告诉记者,这张照片拍摄于1965年4月5日红旗渠总干渠通水庆典现场。当天,老百姓从四面八方赶来。渠道两边,劳模们身姿挺立。他们并未获得物质奖励,仅有一张奖状,可在他们心中,这奖状承载着至高无上的荣耀。

照片中有一个10多岁的少年手持两张奖状。这个少年名叫张买江,当时参与修渠的时候只有13岁,手里的奖状一张是自己的,一张是已故的父亲的。

张买江的父亲张运仁是红旗渠工地上的炮手。一次放炮作业时,张运仁不幸被飞石击中,当场牺牲。张买江家兄弟三人,他作为老大,父亲牺牲后,母亲含着泪对他说:“买江,家里数你最大,你顶上!你父亲没修完红旗渠,你得替他完成,修成了,再回来见我。”

后来,张买江成为红旗渠干部学院的特聘教师,无论走到何处,都积极讲述红旗渠的故事。令他倍感欣慰的是,儿子张学义接过接力棒,成为红旗渠灌区的管护人员。至此,他们家三代人,以各自独特的方式守护红旗渠,传承红旗渠精神。

不只是张买江,“飞虎神鹰”任羊成的外孙任斌强也在景区工作,现为凌空除险情景表演人员。“先辈们修建红旗渠,为的是生存,为了给后代解决吃水难题。如今,我们生活不再缺水,但他们身上的精神,值得永远传承。日后,不管在生活中遭遇何种困难,只要秉持这种精神,就没有无法跨越的阻碍。”任斌强说

红旗渠青年洞景区副经理王芸说,“红旗渠是红色教育与党建教育的重要基地。景区通过实景表演、研学活动,让大家认识到,红旗渠不只是一条河,更是太行山上的精神丰碑。这条1500多公里的‘人工天河’,流淌的不仅是漳河水,更是中华民族自强不息的精神血脉。”

编辑:王晓颖