把黄河“装”进模型里丨“我的黄河故事”讲给你听

大河网讯 在众多的水利科技中,有一项突出的科技成果——“模型黄河”,引发大家的关注。

什么是“模型黄河”?

“模型黄河”通过按比例缩小的实体模型(河道、水库、河口等),复现黄河的水沙运动、河道演变等自然规律。

“模型黄河”的研发建设是一段筚路蓝缕、披荆斩棘的历程。

“模型黄河”要满足科学实验的要求,首先要遵循相似准则即模型相似律。模型实验是建立在相似理论基础上的,模型与原型不但要具备几何相似的“形似”,更应满足运动和动力相似的“神似”,否则模型上的毫厘之差,到了原型就会谬以千里。

《黄河记忆》一书中,曾任黄河水利科学研究院副院长、总工程师的江恩慧回忆:项目研究之初,第一个难题是如何准确模拟黄河高含沙洪水的冲淤演变过程,项目组的同志们起早贪黑,白天泡在实验室开展模型验证实验,晚上加班研讨泥沙运动相似程度与验证实验成果,在夜以继日克服了数不清的困难后,终于按时完成了“黄河高含沙洪水模型相似律”的研发。

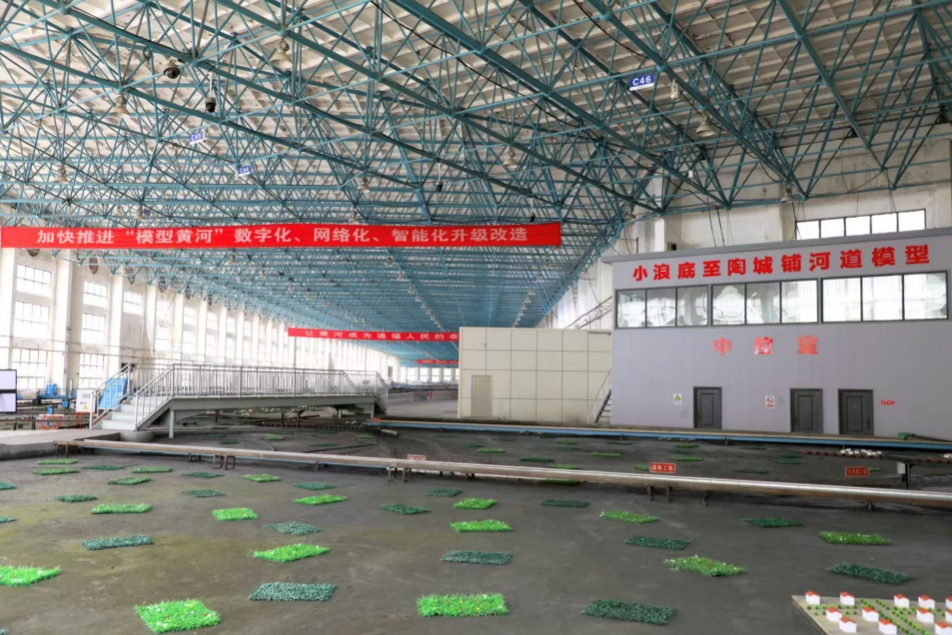

依托“黄河高含沙洪水模型相似律”,黄科院开始进行“模型黄河”建设,先后建成了黄河下游小浪底至陶城铺河道模型、小浪底水库模型、三门峡水库模型、万家寨水库模型等一系列模型,并开展了大量模型实验,为黄河的治理开发、防洪决策提供了坚实支撑。

黄河是世界上最为复杂难治的河流之一,水少沙多、水沙关系不协调。在郑州“模拟黄河”基地,黄河水利科学研究院水土保持研究所副总工程师申震洲介绍说,土壤侵蚀模拟实验的工作原理,即以黄土高原典型坡面为研究对象,采用室内模拟降雨和野外定位监测相结合的研究方法,基于土壤侵蚀产沙的特殊自然规律,借鉴河流模拟理论与技术,阐明了坡面降雨侵蚀产沙机制,为提高水土流失预报的可靠性和准确性提供科学依据。

每年汛前开展的洪水演进模拟实验,已经成为防汛准备工作的“固定动作”,为洪水防御决策提供了大量技术支撑。

《黄河记忆》一书中记载了“96·8”洪水预报的实验情况:1996年汛前,当时的黄河下游河床伴随着泥沙的淤积不断抬高,防汛形势日益严峻,水利部、黄河水利委员会决定在黄河模型上开展洪水预报实验。实验从1000立方米每秒流量开始放水,逐渐上涨,达到6000立方米每秒时,双井工程上首原阳高滩边沿的一个“路堤”开始破口,滩区大量进水;8000立方米每秒时,整个原阳高滩被淹。实验结果与很多人的经验认识差别很大,情况令人震惊,不少人对结果持怀疑态度。

项目组对实验过程进行反复核实,回顾整个操作过程和实验流程,每个步骤都是严谨的,当即决定据实向黄河水利委员会和水利部上报实验结果,并给出了当年的防汛准备建议。

黄河水利科学研究院泥沙所高级工程师张向平介绍了今年开展的黄河下游“洪水预演”有关情况,他说,根据模型试验过程中河势变化和主流顶冲态势,以及试验后河道整治工程前冲刷坑测量情况,预测在遭遇设计洪水时需重点防守的河道整治工程共有15处,其中控导工程8处,为合理制定应急抢险方案提供科学支撑。

物理模型与数字技术的协同,将黄河治理从经验驱动转向科学驱动。在科技赋能之下,“三条黄河”——原型黄河、模型黄河、数字孪生黄河在治黄实践中深度融合,成为守护黄河安澜的智慧防汛堡垒。(文/魏蔚 视频/刘远)

编辑:何心悦 审核 :郭同欢