德馨技精映初心丨步履不停的“脑病卫士”

【编者按】白衣执甲,任重道远。在我们身边有这样一群人,他们在诊室里耐心问诊,于手术台旁精准操作,在急诊室中与时间赛跑,用专业守护着万家灯火……2025年8月19日是第八个中国医师节,大河网推出《德馨技精映初心》特别策划,聚焦医生群体的梦想与坚守,聆听他们的“医”路心声。

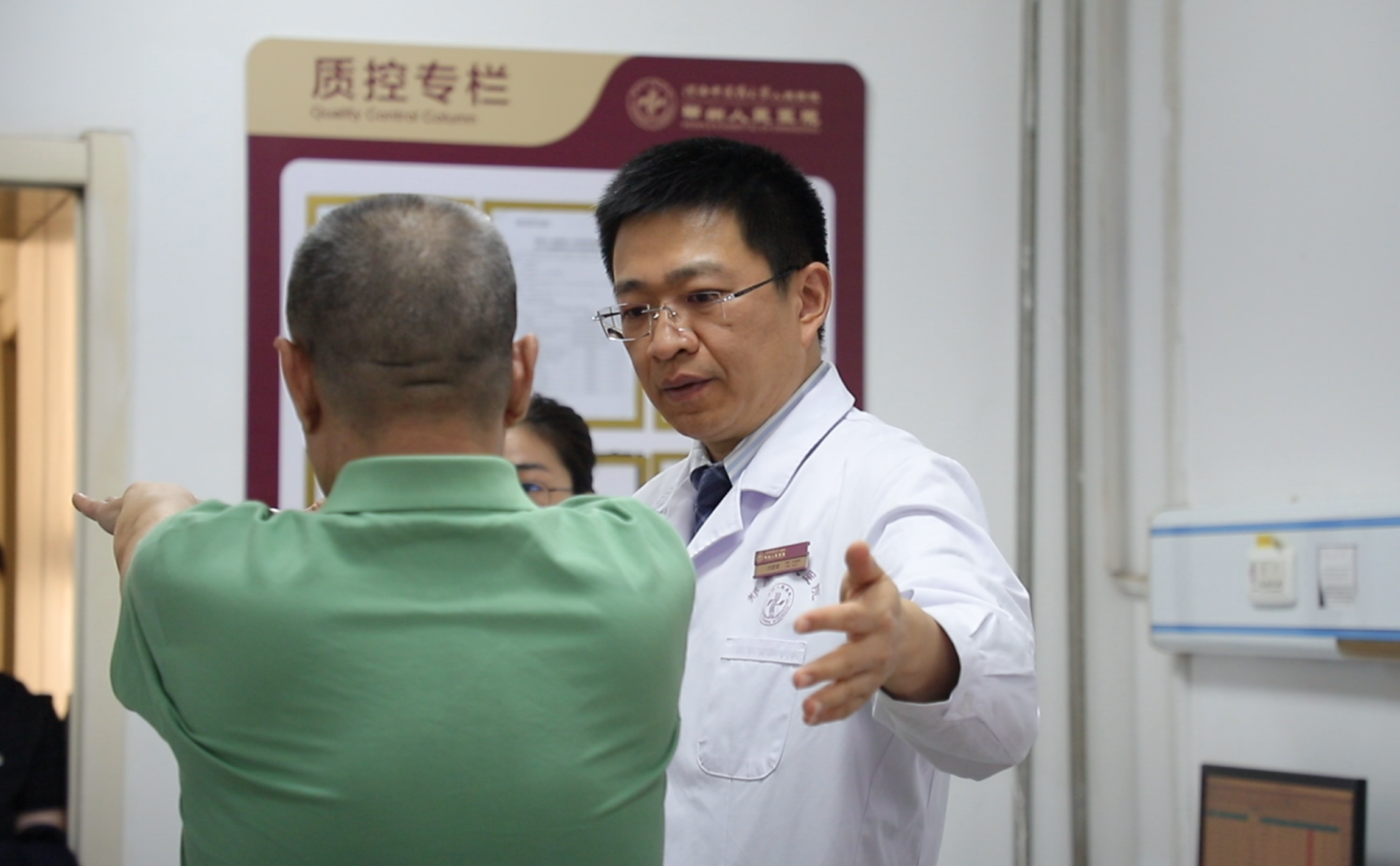

大河网讯 郑州人民医院的病房走廊里,神经内科执行主任兼神经内二科主任医师付胜奇总是脚步匆匆,刚查完这间房,转眼又迈向下一间。

“今天咋样?”在住院部查房时,他俯身握住老人的手,边询问边把脉。听老人说睡不沉,他当即翻起病历劝慰道:“没事,咱调调药,今晚准能睡踏实。”

“常常去帮助,总是去安慰,有时去治愈。”在日前的采访中,谈及与患者保持良好互动的秘诀时,付胜奇如是说。从滑县农村萌生医者梦的孩童,到国内脑卒中诊疗领域的知名专家,他用行动证明,把患者放首位、把医术磨精湛,是对“好医生”最好的注解。

一颗初心,源于年少亲历的艰难

付胜奇的行医初心,既藏在6岁那年的刻骨记忆里,也萌芽于父亲身为赤脚医生的日常中。

老家在滑县的偏远农村,父亲背着药箱走街串巷的身影,是付胜奇童年最熟悉的画面。哪家有人生病,父亲总能及时赶到,用有限的药物和质朴的关怀缓解乡亲的痛苦。看着父亲被邻里信赖的模样,付胜奇心里便悄悄萌发出“行医助人”的职业向往。

6岁那年爷爷突发脑梗死的经历,也让这份向往变得无比真切。清晨,爷爷如厕时突然摔倒,一侧肢体动弹不得。父亲找来架子车,揣上两个馒头、一瓶水,拉着爷爷往县城赶。年幼的他在后面奋力推车,坑洼的土路走了整整一天,直到傍晚才抵达医院。爷爷被诊断为脑梗死,却因没有床位只能住加床,他和父亲夜里就睡在冰凉的地上。

“那时就觉得,看病太难了。”付胜奇说,正是这份亲历的艰难与父亲行医带来的温暖交织,让他笃定了一个念头:做一名能给脑病患者带来希望的好医生。2007年,研究生毕业的他如愿走进郑州人民医院神经内科,成了一名医生。

付胜奇十分珍视、热爱这份职业,每天清晨五点半起床,六点半准时出现在病房,下医嘱、查病情,等同事们上班时他已忙碌了两个小时。如今,他每周坐2次全天门诊、2次大查房,还要兼顾会诊、带教和科研。河南中医药大学博导、硕导的身份,让他的业余时间被课题、论文、备课填满。“能多做一点,患者就少等一点。”他总这样说。

一身医术,坚持学科前沿的探索

近年来,付胜奇带领团队深耕脑穿支动脉病领域,在病因探究、发病机制解析上持续发力,不仅形成了系统的研究与诊疗体系,更牵头提出多项国际诊疗标准,推动该领域诊治规范化发展。

这类疾病的一大棘手之处,在于患者发生END(早期神经功能恶化)的风险极高。为此,团队重点攻坚治疗难题,从优化早期溶栓方案、突破超时间窗溶栓限制,到实现抗血小板治疗的精准化应用,再到系统分析多重危险因素对预后及复发的影响,一系列研究成果落地转化,不仅斩获河南省科技进步奖二等奖,更直接提升了临床救治效果。

“这项成果能实实在在帮到患者,比拿奖更让我高兴。”付胜奇说。

今年8月,脑穿支动脉病患者肖秋玉康复后,专门让家人为付胜奇团队送来锦旗。这位患者在发病初期症状轻微,甚至能自主行走,入院后却突然恶化,肢体活动能力下降,几乎无法动弹。“我们依托前期积累的研究数据和治疗经验,第一时间启动紧急方案,针对性调整治疗策略,使肖女士很快痊愈出院。”付胜奇说道。

在科研攻坚的路上,这样的突破并非个例。2019年,付胜奇牵头完成的“血清MMP-9及其他炎症因子与脑梗死患者临床预后的相关性研究”获得河南省医学科技进步奖二等奖,这项填补省内空白的成果,至今仍广泛应用于缺血性脑血管病的日常诊疗中。

2023年,通过脑小血管病负荷变化对脑梗死患者临床预后影响的技术建立及应用,极大程度解决了脑小血管病与大血管病导致脑梗死患者精准诊疗、预后评估问题,付胜奇再次获得河南省医学科技进步奖二等奖。

“科研不是纸上谈兵,是为了让患者少走弯路。”这是付胜奇常挂在嘴边的话。如今,他以第一或通讯作者身份发表论文70篇,每一项成果都锚定同一个方向——让诊疗更精准,让患者更受益。

一份关怀,藏在医患之上的温暖

“在付主任身上,我们看到的是对生命的尊重。”这是一位患者家属在感谢信里写下的话。

患者是位老奶奶,因肺部疾病辗转多家医院,渐渐对治疗失去信心,甚至自暴自弃。直到因头晕、肢体无力被送到郑州人民医院,付胜奇耐心为她检查、细致与她沟通,每次查房都陪她聊上几句,话语里的温暖一点点焐热她冷却的心。

重拾信心后,老奶奶每次住院都告诉孩子,“我就找付主任”。后来,老奶奶因肺功能衰竭陷入轻度昏迷,家人联系付胜奇时已是深夜,他匆匆穿上衣服,从家里赶到医院。遵循老人“拒绝插管”的意愿,他陪着家属让老奶奶平静度过了最后时光。

“医疗技术无法改变生老病死,但温度能让患者不再惧怕。”付胜奇说,这也是他从医多年最深的感悟。

一生坚守,科研筑牢医者的担当

医生的战场在哪里?在付胜奇看来,永远在患者最需要的地方。

对患者的全心投入,难免让他对家人多了份亏欠。女儿作文里的文字至今让他心头一暖又带着愧疚:“小时候,爸爸总不在家。可我知道,爸爸在救人,我为他自豪。”家人的理解与支持,成了他步履不停的最大底气。

“要让患者在‘家门口’看好病。”这是付胜奇带领团队前行的初心。在他主导下,郑州人民医院神经内科一步步建成国家高级卒中中心、国家首批脑卒中防治与筛查基地、河南省神经疾病区域医疗中心,成为省内神经病学领域的标杆。如今,他仍在为“让更多人看好病”奔波忙碌,而科研、临床、教学正是他实现这一目标的重要抓手。

“临床、科研、教学永远是一体的。”付胜奇坚定地认为,“一所医院没有科研就没有灵魂,一个学科没有科研支撑就缺乏动力,一名医生不做科研就难成良医。”在他看来,临床中许多棘手或悬而未决的问题,都需要医生通过科研与实践一点点攻克。

谈及未来,付胜奇眼里闪着光:“做一名好医生,将经验传承给更多学生,形成强大的科研团队,支撑学科快速发展。希望通过团队努力,带动区域神经疾病防治水平提升,让更多基层患者享受到优质的医疗保障。”(刘高雅/文 魏凯/视频 刘昱渤/海报)

编辑:陈梦伊 审核 :郭同欢