“多点开花”!匠心打造“豫哈实验学校”特色品牌

【对口援疆 潮涌天山】

河南省对口援助哈密以来,持续加强教育投入,全面助力哈密市教育软硬件升级,逐步培育形成“豫哈实验学校”特色品牌。这一特色品牌正以有形有感的实践,不断提升教育援疆的影响力与美誉度,为哈密教育事业高质量发展注入强劲动力。

建新校,扩容优质教育资源

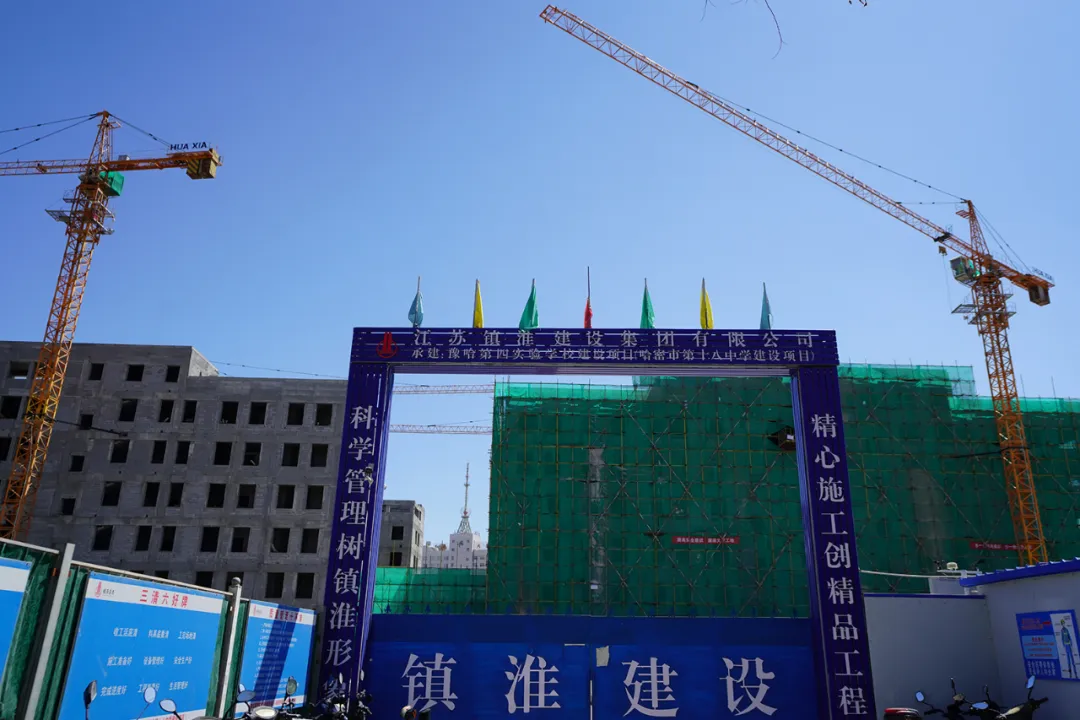

8月20日,位于伊州区青年北路以南的哈密市豫哈第四实验学校(哈密市第十八中学)施工现场一片繁忙景象,4栋楼的主体已拔地而起,工人们正紧张地推进后续施工。

哈密市豫哈第四实验学校(哈密市第十八中学)施工现场。

作为总投资1.44 亿元的河南援疆项目,这所九年一贯制学校的建设于今年3月开始,计划明年8月竣工交付。建成后将新增36个小学班级、18个初中班级,可满足2520名学生就近入学的需求。

项目承建方、江苏镇淮建设集团有限公司项目经理蒲良伟告诉记者,截至目前,小学部2栋教学楼的主体已完成验收,中学部2栋教学楼主体将于近日竣工验收。

开先河,架起文化传承桥梁

位于伊州区翰林路的哈密市豫哈实验学校,总投资1.4亿元,于2019年8月正式投入使用,属河南全额援建项目,这也是河南省援助的第一所九年一贯制学校。该校的投入使用不仅有效缓解了哈密市西部片区教育资源不均衡的现象,而且实现了2673名适龄儿童由“上学难”到“有学上、上好学”的转变。多年来,该校师生像石榴籽一样紧紧抱在一起,生动践行着 “各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的办学理念与教育愿景。

哈密市豫哈实验学校一角。

为厚植校园文化氛围,帮助学生深入理解中华民族历史脉络、传承中华文明基因,学校着力推动优秀传统文化进校园。在河南省对口教育部门的支持下,学校先后成立新疆首家中学考古社“丝路明珠考古社”、“会说话的博物馆”溯源展览馆等思政阵地,使学生们在触摸历史文物的沉浸式体验中,悄然萌生文化自信的种子。

“社团建设既是让孩子们学习中华民族5000年灿烂文明、厚植爱国情怀、赓续民族血脉的载体,更是豫哈师生交流交融的纽带。”哈密市豫哈实验学校党支部书记马冬茹说。

“徽”为媒,使传统文化扎根校园

“校徽上,由数字‘16’幻化而成的石榴图案是剪纸社团师生的作品,也成了串联中华优秀传统文化进校园的核心纽带。”豫哈第二实验学校(哈密市第十六中)党支部书记王靖雯说。

豫哈第二实验学校(哈密市第十六中学)的老师正在带着学生体验造纸。

占地120亩的豫哈第二实验学校(哈密市第十六中)是河南援疆资金6000万与伊州区财政资金1800万共同投资而建的九年一贯制学校。2021年4月正式投入后,妥善解决了西部片区定居、安居、搬迁居民子女就学难题,目前在校学生达1377人。

在校徽“石榴相拥”意象的引领下,“团结”从抽象概念变为可触可感的日常。学校依托教师的文化特长,开设扎染、造纸、中草药种植三大校本课程,通过项目化学习让师生在社团活动中共情、共融、共建、共美,将“像石榴籽一样紧紧抱在一起”的理念深深植入每个学生心田。如今,学生们造的手工纸,其衍生物成为来访嘉宾的珍贵礼物;师生们还将中草药融入造纸,制成不同药效的特色纸;由老师们编写的《扎染里的中华美》校本教材,使传统扎染技艺在校园中代代相传。

“课外文化建设离不开河南对口学校的鼎力支持。老师通过赴河南培训带回来先进理念与技艺,带领学生打造专属文化名片,让课程魅力真正吸引师生成为文化传承者。”学校少先队大队辅导员张鸿雁说。

“艺”赋能,厚植传统文化底蕴

哈密市豫哈第三实验学校是河南援疆“交钥匙工程”中的又一所九年一贯制学校,总投资额1.497亿元,2023年8月底正式投用。目前设有16个教学班,在校学生644人。

河南省中医援疆专家在豫哈第三实验学校给学生们讲解中医知识。

自投入使用以来,学校以传承与弘扬中华优秀传统文化为己任,深挖其深厚内涵,立足豫哈融合特色,精心打造了本草馆、戏曲室、琴韵馆、棋艺馆、书法馆、国画馆六大传统文化馆群。这些馆群的建成,不仅极大地充实了学校的教育资源,更显著提升了校园文化内涵,从多维度为学校全面发展注入澎湃动能。

学校定期邀请援疆医生进校园开展教学,带领学生们认识各类中药材,了解它们的形态特征、功效作用及在中医药领域的应用,使学生们亲身感受到中医药文化的神奇魅力,从而播撒下传承中医药文化的种子。同时邀请专业戏曲老师,从身段练习到表情演绎,再到唱腔传授,让学生沉浸式感受戏曲艺术的博大精深。

在哈密市豫哈第三实验学校,援疆老师正在教学生戏曲中的走位。

“六大馆群的建成,全方位丰富了教育资源,深层次提升了校园文化底蕴。如今,它们已成为校园里闪耀的文化地标,从知识传授到情感熏陶,让全体师生对传统文化的热爱愈发深厚。”哈密市豫哈第三实验学校党支部书记毕祥凤说。

编辑:郭同欢