职教出海,看河南如何落笔“大河工坊”

河南职业技术学院“大河工坊”

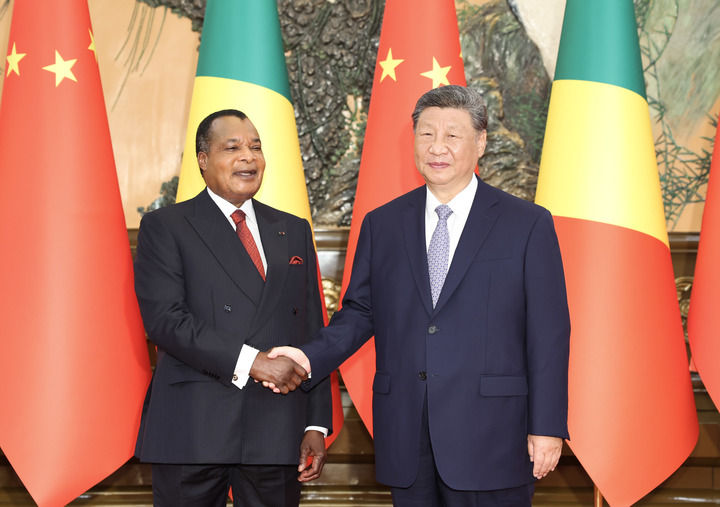

河南机电职业学院比亚迪泰国新能源汽车产业学院成立

□大河报·豫视频记者 张阳 文 受访者供图

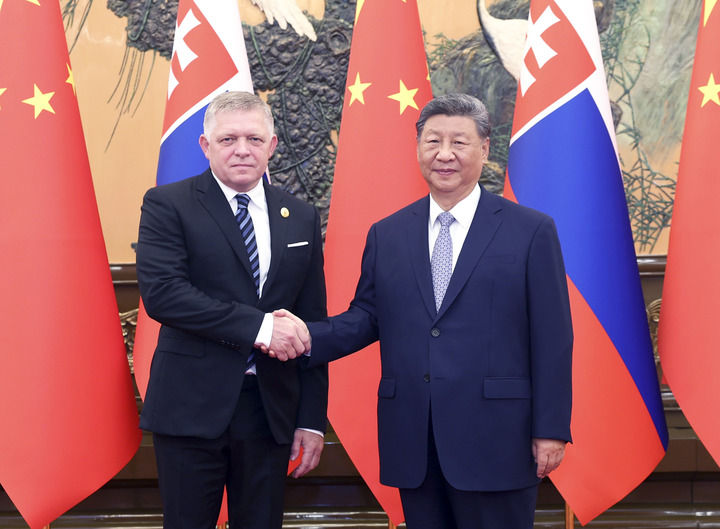

九月,天津。时隔7年,上海合作组织峰会再次回到中国。在这场备受瞩目的盛会上,一个着眼于技能合作的“中国方案”正式发布:未来5年,将在成员国建设10所“鲁班工坊”,提供1万个人力资源研修培训名额。

“鲁班工坊”,这个诞生于天津的名字,早已成为中国职业教育走向世界的一张名片。它不输出产品,而是输出技术、标准和模式,带着一种中国式的温度与务实。

这个方案,在千里之外的河南,也传来回响。就在去年,河南启动了首批“大河工坊”的建设,同样是“小而美”的项目,同样是“中文+职业技能”的模式,同样瞄准了国际合作重点覆盖的沿线国家。蓝图虽异,匠心同源。

当企业走向海外,课堂如何跟上?

河南的职业教育,早已不是关起门来办学。当“河南制造”的生产线延伸到海外,一个现实的问题摆在了面前:谁来操作和维护这些设备?

“我们需要既懂技术原理,又能解决现场问题的‘国际型技术员’。”一家出海企业的负责人说得很直白。最可持续的办法,不是为每个问题都派去中国师傅,而是培养一支懂中国技术、认同中国标准的本土人才队伍。

河南的答案,就蕴含在“大河工坊”的建设中。去年,全省遴选出首批9个“大河工坊”立项单位和5个培育单位,鼓励院校带着河南的特色与标准“造船闯海”。

其中,“随企出海”便是一条被验证可行的核心路径。

企业在哪儿建厂,学校就把合作办学的点设在哪儿。河南机电职业学院与比亚迪、泰国东方技术学院三方携手,在泰国共建的新能源汽车产业学院,就是一个生动的例子。

这不是简单的挂牌:课程标准是三方共商的,实训教材是共同开发的,有的甚至已经翻译成泰语。通过线上线下结合的方式,中泰学生可以同上一堂课,共同完成一个项目。

这种模式培养出的学生,知识体系能与海外的工作场景无缝衔接。一位刚到泰国工作的毕业生曾在接受采访时分享过他的经历:尽管面临着设备间通信协议不兼容、湿热气候对元件的影响等新挑战,但因为在课堂上系统学过不同国家的电气标准差异,到了现场,他能迅速找到解决问题的思路。这样的探索,正在河南成为一种趋势。

“必须‘接地气’,才能‘生根发芽’”

“职教出海”,必须‘接地气’,才能‘生根发芽’。”河南机电职业学院党委副书记董险峰与河南的职教同仁们对此深有感触。董险峰告诉记者,他们发现,不同国家的产业基础、人才需求差异巨大,只有深入调研,量身定制,才能真正受欢迎。

据了解,河南职业技术学院在埃塞俄比亚,根据当地学员的实际情况,强化实践技能培训;在柬埔寨,聚焦智能焊接技术,培养当地产业升级急需的人才。

河南职业教育者们达成了共识:“大河工坊”要走得远,关键就在于精准对接海外中资企业的用人需求,精准对接合作国家的产业发展方向。

与此同时,数字化也为这种跨国教育插上了翅膀。在线平台和数字资源,打破了时空限制,让优质的教学资源能够更便捷地服务于海外学子。

从天津的“鲁班工坊”获得启发,到河南“大河工坊”的扎实践行,这不仅是技术的输出,更是教育理念和模式的分享。

响应着上合峰会多次释放的信号,中国的职业教育,正在与国家的发展战略同频共振,在全球化的浪潮中,寻找着自己的新坐标。

当一个个“鲁班工坊”“大河工坊”在海外落地生根,培养出的本土技术技能人才,将为“一带一路”建设注入源源不断的活力。

就在这个月,9月19日至23日,第三届全国技能大赛将在郑州举办。届时,全国的能工巧匠将会聚于此。这场家门口的大赛,正好我们看到活跃在世界的“河南工匠”们底气何在。

编辑:谭敏