【陇原史话】大顺城,边塞诗韵中的范仲淹传奇

作者:张振宇

“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起……人不寐,将军白发征夫泪。”细读《渔家傲·秋思》,忧国忧民之情跃然纸上,字里行间无不感人肺腑、荡气回肠。

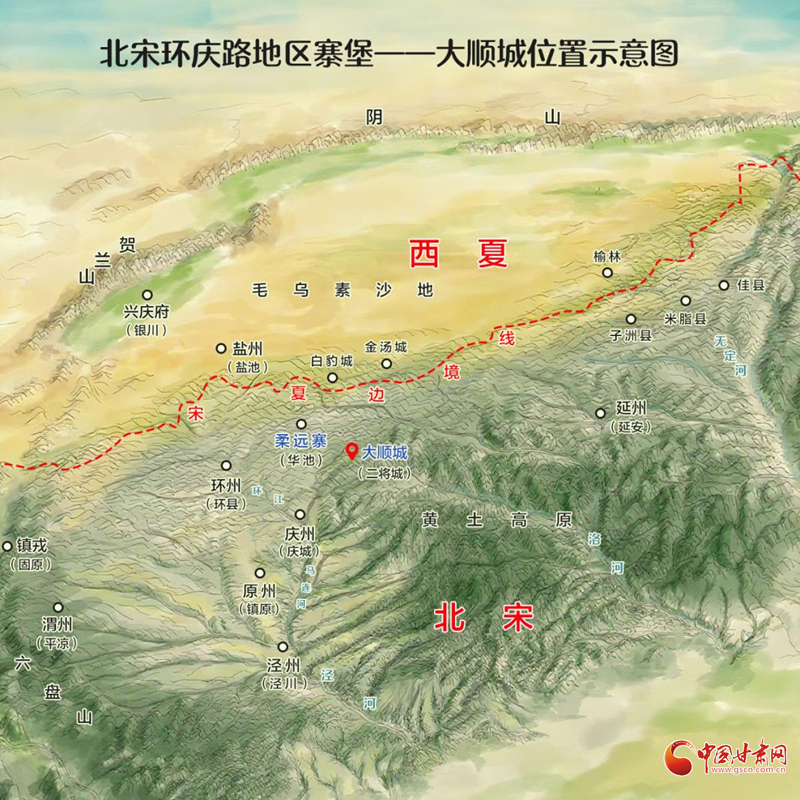

这首词是范仲淹在庆阳主持军事期间,对西北军民的处境极为心痛,挥笔写下的著名诗篇。范仲淹父子,在各自的仕途之中,都与一座城的命运紧密相连。这座城就是远在西北的庆州(今庆阳)。

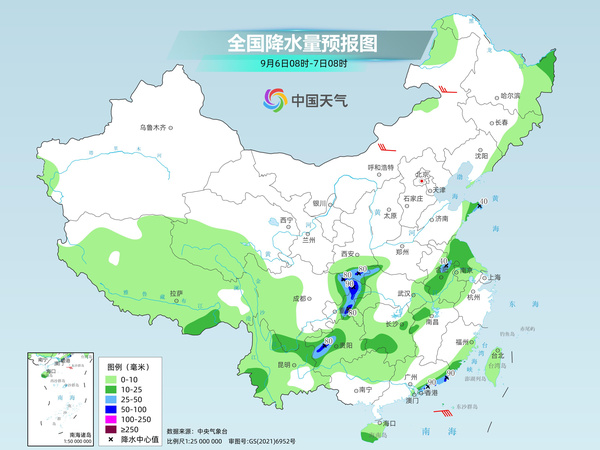

大顺城遗址位置示意图

千年之后,因为行走玉帛之路缘故,对文化遗址和城堡有种莫名的向往。利用间隙,我怀揣着“千嶂里,长烟落日孤城闭”的心绪,怀揣着对范仲淹崇敬、对故乡偏关的憧憬,去寻觅那座神秘的古城。

(一)

从华池县城出发,沿着川道一路向东行进。行驶十多分钟后,车子在盘山公路上蜿蜒曲折地爬升,抵达山顶,原本以为会看到开阔平坦的塬面,却不料眼前依旧是连绵起伏的山岭。继续前行,穿过了两座山峦间的崾岘“老爷岭”,便又下了山。

车子飞驰下山,在二将川的沙石路上继续前行约三公里后,此前约好的当地向导已在此等候。只见前车缓缓向左,驶入两片玉米地之间的便道——这条路约莫两米宽,被高大的玉米叶层层遮罩下更显狭窄。在向导指挥下,小心翼翼地缓慢通过。

道路越来越陡,路面因常年水冲而坑坑洼洼,越野车艰难地爬行。许久后,车子冲上山坡,豁然开朗,一个山顶古城跃然眼前。高处有一块碑,上刻“二将城故址”。

“二将城故址”为甘肃省文物保护单位

稍作停留,步行穿过一大片长势旺盛玉米地,迫不及待登上了城墙制高点。茫然四顾,大地寂静,四周山峦翠抱,大片玉米地透着几分肃穆,杜梨树、沙棘与酸枣长势旺盛,枝繁叶茂地点缀在沟壑崖边。此时,一边享受北方的习习凉风拂面而来,一边细细打量眼前的地形:易守难攻,退可凭险防守,进可顺势攻伐,是一处极具战略意义的要地。

登高望远,目光所及之处,北面是开阔舒展的二将川,两侧群山莽莽苍苍,梁峁相连、沟壑相通,形成一片壮阔的山地地貌。再看南面,大顺城正坐落于二将川河与铁匠沟水交汇的塬地之上——它北接铁匠沟、南连庙沟,使得古城的东、北、南三面都被水域环绕,天然构成一道屏障,尽显易守难攻的优势。

通往大顺城内城的道路

转向城西,一条古道在此与秦直道相接:沿秦直道向西可直达柔远寨,向南经城壕川能通往庆城,便捷的交通不仅便于兵力调度,更利于粮草运输,为城寨运转提供了坚实保障。而从更大的防御格局来看,大顺城的东、西、北三方分别矗立着荔原堡、柔远寨与安疆寨,四座城寨左右联动、南北呼应,彼此形成犄角之势,织就了一张奇妙且坚固的防御网络。

大顺城紧邻二将川河,水源充沛——无论是天然的地理屏障、便捷的交通脉络,还是充足的水源供给,都完全满足屯驻大队兵马的需求。由此可见,大顺城的选址绝非偶然,每一处细节都经过了深思熟虑,尽显古人的战略智慧。

从高空俯瞰,大顺城的格局清晰可见:整座城地跨两座山梁,中间横越大沟,由三座城共同构成。北山梁上矗立着一座城寨,南山梁则有东西两座城垣相互连接,其东南角还设有一座瓮城。古城整体依山而建,山顶经人为削平,形成了一处巨型平台。周围散落着起伏连绵的城墙残迹,城内地势较低处还挖有壕堑作为防御。整座城周长3500余米,城墙残高4至5米,被一条小沟从中分为南北两城——北城顺着山势修建,形制较为不规则。南城呈规整的长方形,又分出内城与外城。

大顺城遗址北城(摄影:刘永刚)

为何被称为“大顺城”?据考证,人们曾从城内挖掘或拾得残瓦、条砖,上面刻有“大顺城官”“大顺城”等字样,且字体与形制各不相同。这些出土文物成为关键证据,有力证实了此处(原称“二将城”)正是北宋时期大顺城的旧址。而“二将城”这一名称的由来,现代多数资料认为,是为了纪念北宋时期抗击西夏、功绩卓著的两位名将——范仲淹与韩琦。

让我们把时光定格到公元1041年。

公元1041年二月,西夏军队发起进攻,却在好水川(今环县洪德北)陷入宋军埋伏,最终被团团围困,此战西夏折损兵力一万余人,这便是历史上著名的“好水川之战”。

同年五月,范仲淹调任庆州知州,同时兼任环庆路都部署司事,范仲淹抵达前线后,亲自前往各战略要塞勘察地形,提出了“积极防御,有备无患”的战略。他督促将士加紧修建堡寨,在地势险要之处构筑城池堡垒,并以这些城寨为军事据点,既巩固边防,又伺机寻找反攻西夏的有利时机。

由于华池地处于西夏边缘地带,这里常年战事不断,西夏不断南下侵扰。北宋与西夏的几十年的拉锯战里,表面是铁骑兵的较量,实为经济封锁与反制的暗战。

庆历二年(公元1042年),范仲淹亲自率领大军向北进发,军中诸将却无一人能猜透他此次行动的真实意图。另一边,西夏方面也早已察觉到大顺城所在位置的战略重要性,早已派人日夜加紧防范。

就在宋军即将深入西夏军防区之际,范仲淹却突然下令:停止进军,就地动工筑城。令人惊叹的是,仅用十天时间,一座周长3500余米、高达六米的新城便拔地而起——这便是后来锲入宋夏边界、声名远播的“孤城”大顺城。北宋思想家张载曾这样盛赞它的坚固:“深矣如泉,岿焉如山;百万雄师,莫可以前。”由于这座城池地处宋夏交锋的关键节点,其安危直接关系到大宋王朝的边境稳固,因此宋仁宗赐名“大顺城”。

西夏察觉大顺城建成后,立刻出动三万骑兵前来夺城。交战中,西夏军却故意示弱,佯装战败撤退。不过,范仲淹对此早有防备,此前便已告诫将士:战而贼走,追勿过河。”后续事态发展果然如他所料,西夏军撤退的对岸,早已设下重兵埋伏。眼见诱敌之计被识破,西夏军无机可乘,只得仓皇撤军而去。

大顺城遗址瓮城(摄影:刘永刚)

大顺城建成后,成为北宋抵御西夏南侵的重要军事屏障,它有效遏制了西夏前沿据点白豹城与金汤城对北宋边境的直接威胁,一套立体且高效的边防体系随之基本成型,宋夏之间的战事也从此前的频繁冲突,自此逐渐转入相对稳定的对峙状态。

修城筑寨是由每个时代的民族矛盾所决定的。北宋时期,为固守沿边防线、抵御西夏的频繁骚扰,选择在边境要害之地大规模修筑堡寨,通过这种方式扼断西夏的进攻路径,确保环州与镇戎军之间的通道始终畅通无阻。

据《庆阳府志》记载,范仲淹在任职庆州期间,曾主持修建或复建了诸多城寨,包括白豹寨、金汤寨、柔远寨、永和寨、雪泥寨、甜水堡、白豹城、细腰城等。他不仅推动城寨数量大幅增加,还着重强化防御设施:对堡寨的墙体进行加高处理,同时将护城沟壕挖得更深、更宽,从硬件上显著提升了城寨的防御能力。这些举措精准切中边防要害,有效遏制了西夏向东侵扰的势头,北宋边境的局势也随之渐渐趋于稳定。

(二)

金秋八月,芳草萋萋,黄土塬土地正悄然变换着衣装,展现季节交替的独特魅力。

古来文人多困于书房,鲜少踏足边关,范仲淹却偏是个例外——他不仅以文名传后世,更曾亲驻庆州,将笔墨间的家国情怀,化作了戍边守土的实绩。

大顺城修筑完成后,范仲淹经常来到这里巡视。庆历三年秋天,范仲淹再次来到大顺城。此时,塞下的秋天已经来临,景色与中原大不相同。天空中,大雁成群结队地向衡阳飞去,没有丝毫留恋之意。四周,边声伴随着号角声响起,在重峦叠嶂之间回荡。夕阳西下,烟雾缭绕,一座孤城紧闭城门,显得格外寂静和孤独。

看到眼前的景象,范仲淹心中感慨万千。他想到了远在万里之外的家乡,想到了战争的残酷和戍边将士的艰辛。自己虽然身为将军,但却无法在短期内平定西夏,实现燕然勒石的壮举,归乡之日遥遥无期。想到这里,范仲淹的心中充满了忧愁和无奈。

回到营帐后,范仲淹久久不能入睡。他起身来到帐外,望着满地的寒霜,听着远处传来的悠悠羌笛声,心中的愁绪更加浓烈。于是,他挥笔写下了千古流传的《渔家傲·秋思》:

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

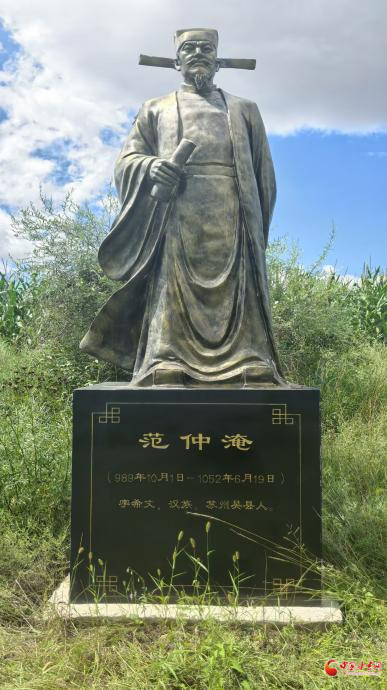

大顺城内的范仲淹塑像

在这首词中,范仲淹以独特的视角,描绘了塞下秋天的奇异风光和戍边将士的艰苦生活。词里的每一句,都藏着宋夏边境的烽火与沧桑,绝非寻常的悲秋之作。“塞下秋来风景异”,哪是说北方秋景不够绚彩?分明是彼时金明寨等三十六寨刚遭西夏攻掠,三川口一战宋军大败,往日的边防屏障残破,秋风吹过的,尽是战火灼过的萧索,这“异”,是山河破碎的痛。

“衡阳雁去无留意”,也不是叹候鸟南飞避寒那般简单。彼时延州知州张存在西夏来犯时仓皇逃窜,比惊弓之鸟更甚,这句词,藏着范仲淹对畏敌者的暗讽,也道尽了边关将领良莠不齐的无奈。再听“四面边声连角起”,山间的风啸、马嘶,混着军营的号角一同响起,一幅肃杀的战地画卷已在眼前铺展——那不是江南的柔婉,是刀光剑影里的紧张。

“千嶂里,长烟落日孤城闭”,更见得边防的窘迫。从前有三十六座堡垒环拱延州,城防稳固,如今却只剩孤城一座,在层峦叠嶂间紧闭城门,落日下的炊烟都透着警惕,都刻着“守”字的沉重。

“浊酒一杯家万里”,则是他夜深对月时的私语吧?一杯浊酒下肚,万里之外的亲人面容便浮现眼前,可乡愁再浓,也抵不过“燕然未勒归无计”的执念——兵未练精,外患未平,身为将领,怎敢轻言归乡?夜色渐深,“羌管悠悠霜满地”,远方羌笛的呜咽裹着寒霜漫进营寨,冷的是夜霜,凉的是未竟的壮志。

这首词意境开阔,情感真挚,既表现了作者平息叛乱、反对侵略和巩固边防的决心和意愿,又描写了外患未除、功业未建以及久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情。最后那句“人不寐,将军白发征夫泪”,道尽了多少难眠的夜?

一首《渔家傲·秋思》,让我们看到了一个不一样的范仲淹。他不再是那个“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治家,而是一位饱经沧桑、忧国忧民的将军。这首词,不仅是范仲淹个人情感的抒发,更是那个时代的写照,反映了北宋与西夏战争时期,边塞生活的艰苦和戍边将士的复杂心情。

一个年过半百的文人,硬生生扛起了国家的边防重担,他的白发里,藏着战事的焦灼,藏着对士卒的疼惜,也藏着对家国的赤诚。若非回到那个烽火连天的时代,站在大顺城的断壁残垣间,怎会懂这词里的血与泪,怎会触到历史褶皱里那些被忽略的细节?

如今再登大顺城,秋风依旧,却早已不见当年的硝烟。站在城墙上,仿佛能与千年前的范仲淹进行一场跨越时空的对话——“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。他的抱负,仍在风中回荡。重读《渔家傲》,不再只是读一首词,而是读宋夏两国争夺黄土高原的真实过往,读一位文人将军的铁血担当。那些刻在史册里的战功,那些藏在词句里的赤诚,连同千年的历史变迁,都在这一刻,随大顺城的秋声,一同涌上心头。

(三)

然而,千年前的大顺城,也并非诗词里的那般悲凉。回望那段岁月,大顺城也有鲜为人知的赫赫战功。

公元1066年九月,西夏第二任皇帝李谅祚亲率数万步骑兵大军南下入侵环庆路,死磕宋朝边境堡寨重镇大顺城,围攻整整三日不能破城。这坚不可摧的壁垒,并非一日之功。早在二十余年前,范仲淹长子范纯祐便与赵明等人接过戍边的接力棒,悉心经营大顺城;再加上宋真宗时筑就的柔远寨、宋英宗时建起的荔园堡,三城互为犄角,织成一张坚实的防御网。当西夏大军发起猛攻时,这套体系恰如一把锁,牢牢卡住了进攻的咽喉,让攻坚战的优势尽数落在守城宋军手中。

大顺城遗址南城(摄影:刘永刚)

年轻气盛的李谅祚不甘受挫,他身披银甲、头戴氊帽,亲自靠前督战,想以帝王之威提振士气。可这鲜明的身影,很快便被大顺城头的宋军捕捉。战壕深处,手持强弩的士兵早已设下埋伏,待时机一到,八百张强弩同时迸发,箭雨如流星般划破长空——一支弩箭竟穿透了李谅祚的铠甲,鲜血瞬间染红了银甲。剧痛难忍的他再也支撑不住,只得咬牙下令撤军。

心有不甘的李谅祚并未就此收兵,转而攻打柔远寨,却又遭宋军偷袭大营,最终只能狼狈退回西夏境内。那支弩箭虽未当场夺走他的性命,却留下了难以愈合的创伤。年轻力壮的帝王,身体竟随后遗症日渐衰败,次年年底,年仅二十一岁的李谅祚便匆匆驾崩。

大顺城一战,成了西夏命运的转折点。这是西夏第一次在与宋朝的正面交锋中惨败,士气大挫的西夏自此收起锋芒,从攻势转为守势,宋夏边境的和平,也因此得以再续五年。遥想千年前,当硝烟散尽、边关和睦时,大顺城周边想必驼铃悠悠,商队往来,那些被战火搁置的烟火气,会顺着二将川的风,漫过每一座堡寨。而甘肃华池县的范文正公祠堂,也在岁月里静静伫立,将范仲淹的丰功伟绩,讲给每一个前来凭吊的人。

历经千年风雨的洗礼,如今大顺城遗址依然静静地矗立在华池县山庄乡雷圪崂村二将川河与铁匠沟水交汇处南侧山梁上。虽然当年的城墙、城楼等建筑已不复存在,但从遗址的规模和布局上,我们仍能想象出它当年的雄伟和壮观。

千年时光,白驹过隙。如今再登黄土塬,大顺城已没了当年金戈铁马的模样,它静默地伏在塬上,千百年来的雨水冲刷,在城墙上刻下一道道沟壑,部分残垣早已与黄土融为一体,仿佛要将自己藏进历史的褶皱里。唯有庄稼地中那尊范公新雕塑,依旧昂着头颅望向远方——想来这位一生心怀天下安危的贤臣,见今日之景象,也该释怀了。

站在大顺城遗址上,放眼望去,四周山峦起伏,沟壑纵横。秋风拂过,仿佛能听到当年的金戈铁马之声,看到戍边将士们浴血奋战的身影。在这里,我们感受到了历史的沧桑和岁月的变迁,也更加深刻地体会到了范仲淹《渔家傲·秋思》中所蕴含的情感。

大顺城遗址远眺二将川

曾经堡寨林立、动荡不安的二将川,如今大道纵横,一条通往南梁的高速公路已全线贯通,不久后,车轮滚滚的轰鸣取代往昔的战马嘶鸣。

历史风云,诗意情怀。历史与现实在这里交融,大顺城遗址和范仲淹的边塞诗,既是过去的见证,也是未来的启示。大顺城从历史深处走来,城墙间藏着鲜为人知的战事,砖瓦上凝着千年不朽的宋词。它也向着蓬勃的未来走去,斑驳的痕迹,连接起过去与现在,让每一个踏访此地的人,都能听见黄土塬上跨越千年的回响。

作者简介

张振宇,中国甘肃网总编辑。甘肃省互联网发展促进会副会长、中国工合委员会委员,甘肃省新闻工作者协会理事,兰州大学硕士生行业导师,甘肃省网络安全和信息化专家委员会舆论引导咨询专项委员会专家,甘肃省教育厅聘为全省首批思政课兼职教师。

编辑:祝萍