何以中国 黄河安澜丨牧野遍地黍叶香

大河网讯 “以前一到风季,不管是土路还是水泥路,沙子刮得人眼睛都睁不开,路上堆的沙有半膝高。如今滩区种满了桃树,不仅风沙少了,而且一亩果园的收入能顶十亩粮田!”站在黄河边说起村里变化,新乡平原示范区桥北乡盐店庄村村委会副主任朱迎军感慨万千,从“风沙滩”到“桃花源”,盐店庄村的变迁,正是新乡黄河沿岸生态与经济协调发展的一道缩影。

“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采风团在中原农谷采访。(马绍坤 摄)

“黄沙滩”变 “花果山”

盐店庄村地处黄河北岸,是一个典型的沿黄滩区村,曾经土壤贫瘠、黄沙遍地,粮食产量低、农民收入少,到2016年这个村还是省级贫困村。如何改善生态,转型发展,是村“两委”当时的头等大事。

在盐店庄村党支部的带领下,2009年全村开始在荒滩上试种80余亩桃树,取得了亩产鲜桃1000多公斤、亩收入4000多元的好效益,经济收入较之前成倍增长,这也开启了盐店庄种桃的道路。

如今,以盐店庄村为中心,辐射带动周边21个村种植桃树,面积达2万余亩。黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的实施,进一步坚定了盐店庄村发展绿色农业的信心。如今,滩区美了,群众富了,过去的“黄沙滩”变成了“花果山”, 黄河的肆虐成了遥远的记忆。

桥北乡盐店庄村旁的黄河。(宋向乐 摄)

洪水的记忆

让我们将时钟驳回到1933年,那年夏天,黄河暴涨,洪水如脱缰野马冲破堤岸,新乡境内一片汪洋。

赵老汉的祖父带着全家老小逃到高地上,眼睁睁看着祖辈经营的田地被浑黄的河水吞没。“那一年,光是咱新乡就淹了17个村庄。”今年89岁的赵老汉对以往的水患记忆犹新。

这不是黄河第一次发脾气。金代明昌四年,黄河在阳武决口,滔滔黄水南徙,淹没了无数良田;明代洪武年间,黄河再度改道,沿岸百姓流离失所。千百年来,新乡人民与黄河的斗争从未停止。

今年42岁的朱迎军从小就住在黄河边,他的童年充斥着与洪水赛跑的记忆。“每年汛期,村里人都睡不着觉,耳朵竖着听水声。”他指着远处如今已经绿树成荫的堤岸,“那儿以前全是泥沙,种不了庄稼、长不出树。”

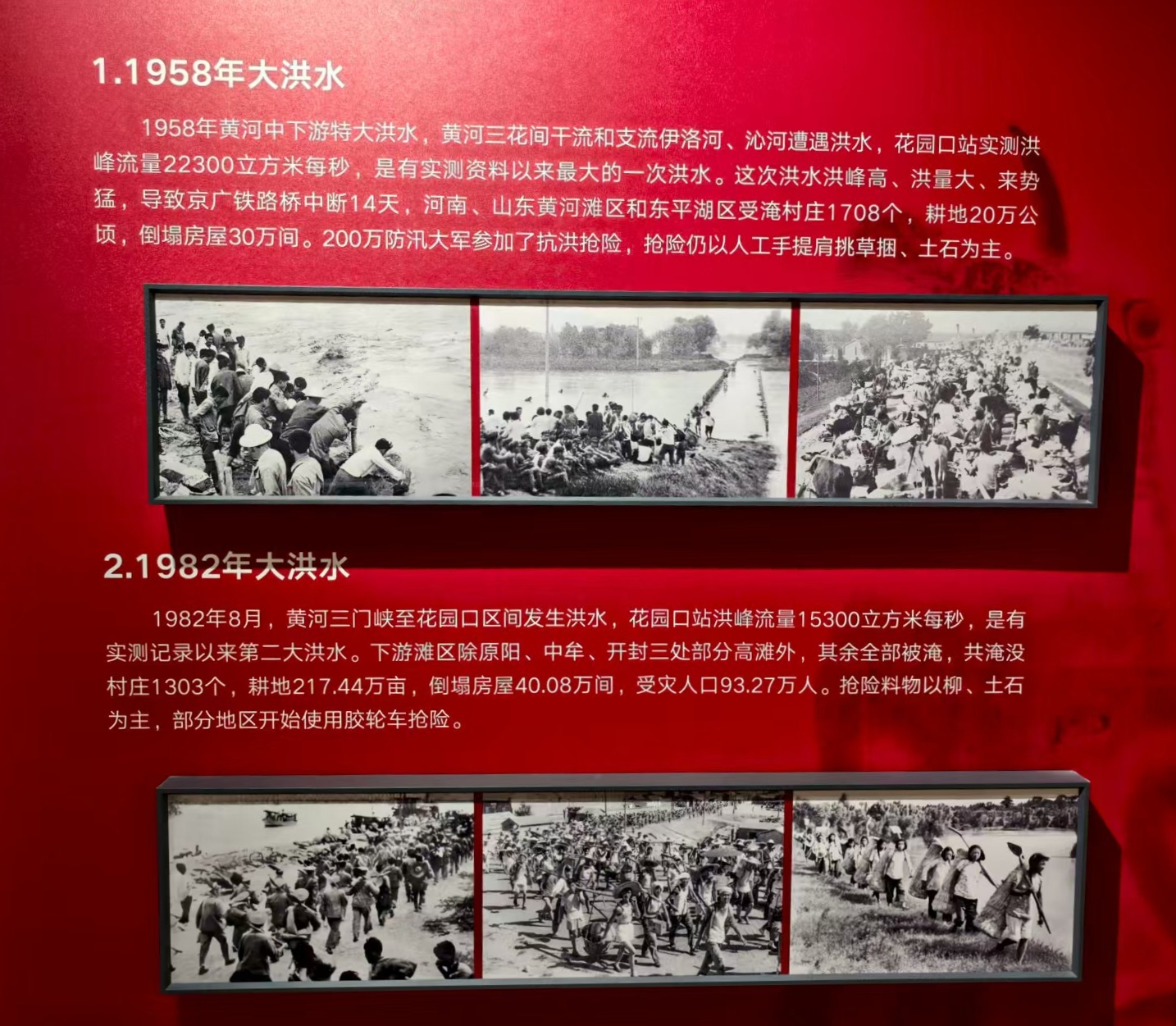

在新乡黄河河务局的治黄展览馆里,保存着历代治黄人使用的简陋工具:磨秃的铁锹、破损的柳辊、发黄的汛情记录本。墙上黑白照片里,是1949年前黄河泛滥时灾民颠沛流离的场景。

“那时候治黄全靠人海战术。”讲解员讲述着惊险的历程,“汛期来了,成千上万人上堤抢险,用箩筐挑土,用身体堵决口。水涨一尺,堤高一丈,就是这么拼出来的。”

黄河的脾气为什么这么暴躁?水利专家解释,新乡处于黄河“豆腐腰”段,河床高于两岸地面,一旦决口,后果不堪设想。从大禹治水到东汉王景,从明代潘季驯到近代水利专家,都在与这条难以驯服的巨龙搏斗。

新乡黄河河务局治黄展览馆里陈列的照片。(宋向乐 摄)

从肩挑手抬到科技治黄

1952年,毛泽东主席发出“要把黄河的事情办好”的号召,掀开了新中国治理黄河的新篇章。在新乡,数十万群众每年春秋两季上堤施工,用最原始的工具加固堤防。

“那时候没有机械,全靠肩挑手抬。”照片无声讲述着1958年黄河特大洪水时惊心动魄的抢险场面,“当时人们在堤上连续干了七天七夜,困了就地躺一会儿,饿了啃口干粮。最后保住了大堤,很多人都哭了。”

改革开放后,科技治黄成为主流。遥感监测、数字模拟、智能预警等先进技术陆续应用于黄河治理。在新乡黄河河务局的指挥中心,大屏幕上实时显示着黄河水位、流速、含沙量等数据。

“现在我们有‘电子河工’24小时值守。”河务局的工作人员说,“无人机巡堤、水下机器人探测险情,再也不用像老一辈那样全靠人力了。”

小浪底水利枢纽工程建成后,通过调水调沙,基本解决了黄河下游河道淤积问题。南水北调工程更让黄河水资源的优化配置成为现实。千年黄河,终于渐趋安澜。

水安则粮丰

黄河水患平息后,沿岸土地开始焕发生机。在新乡原阳县,曾经被泥沙覆盖的滩区变成了万亩良田。

“黄河水不闹了,地也肥了。”种粮大户马有永站在田埂上,看着即将成熟的玉米,脸上堆满笑容。他2000年承包了100亩滩地,那时亩产只有600斤左右,“浇地难,排水也难,一下雨就担心内涝”。

如今,马有永的农场扩大到2000多亩,亩产提高到900多斤。地头有了智能灌溉系统,手机一点,水就自动流到田里;土壤传感器实时监测墒情,什么时候浇水、施多少肥,都有科学依据。

变化始于2019年。那一年,黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,新乡作为重要节点城市,开始大规模建设高标准农田。

“过去是‘望天田’,现在是‘高产田’。”农业技术员小刘指着田间的气象站、虫情测报灯等设备说,“这些智能设备就像给土地装上了‘大脑’和‘眼睛’。”

中原农谷农作物品种地展。(宋向乐 摄)

智慧种田

在中原农谷的核心区,科技给农业带来的变化更加惊人。

一架无人机正在农田上空盘旋,精准施药;地下的传感器监测着土壤温湿度;远处的“智慧合杆”上的摄像头自动识别病虫害。所有这些数据都实时传输到中原农谷的数字中心,经过人工智能分析后,生成最佳种植方案。

“这就好比给每块地都请了个‘AI农艺师’。”工作人员介绍,“系统会告诉农民什么时候播种、何时浇水、如何防治病虫害,甚至能预测产量和市场价格。”

站在中原农谷高标准农田示范区的田垄上,种粮大户李刚在安排今年的飞防事宜。“我自己种了200多亩地,还托管了别人的七八百亩地,一共1000亩左右,全部实行农业机械化,特别是高标准农田建设好以后,我的种植方法更轻松了。”

距离李刚不远,国网新乡供电公司共产党员服务队队员正操作智能巡检设备对灌溉线路进行全面检测。据工作人员介绍,“灌溉设备都是提前预埋的,农民通过手机App就能操作,与传统灌溉相比能节水35%左右。App里还有植保六情监测,提前预警农田里的病虫害,提供智能化解决方案”。

目前,中原农谷已推出126个优质新品种,其中强筋小麦新品种“中麦578”种植面积达500万亩,助力河南年增产粮食超20亿斤。

稻香蟹肥

黄河安澜不仅带来了粮食丰收,还催生了多种生态农业模式。在原阳水牛稻田园综合体,水稻田里养着鱼和螃蟹,形成了一条绿色循环产业链。

“水稻为鱼蟹提供栖息地,鱼蟹的排泄物又是水稻的天然肥料,一举多得。”水牛赵村支部副书记时振方介绍,这种生态种植模式不仅提高了经济效益,还改善了土壤结构。

“我们流转1800亩土地,托管2万亩土地,专门发展稻虾共作、稻蟹共作,有机大米每斤能卖20元。” 时振方说。

水牛赵村紧挨黄河,利用黄河水种水稻历史悠久,原阳大米名声在外。该村从2013年发展稻蟹共作、稻虾共作等有机农业,如今已带动周围村庄大幅减少化肥农药用量,生态环境明显改善。水牛赵村还注册了“水牛稻”商标,并吸引郑州、新乡市民前来认领土地,形成了集观光旅游、农事体验、餐饮等于一体的田园综合体。

幸福长河

“现在的孩子再不用怕黄河发脾气了。”村里老人坐在桃树下微笑着说,“爷爷逃荒,父亲守堤,孙子摘桃——三代人,三种命。”

从沙到树,从逃荒到安居,从人力搏浪到科技守安——新乡的黄河故事,是中国治黄史的缩影,更是千万百姓命运的转折。

如今,这里桃林卷浪、花海如潮、湖泊星布,犹如北国江南。

一条黄河,终成幸福长河。(记者 宋向乐 视频:李思豫 李艺玮 )

编辑:陈静 审核 :王世洋