何以中国 黄河安澜丨改写“黄河百害、唯富一套”历史的“胜利之渠”

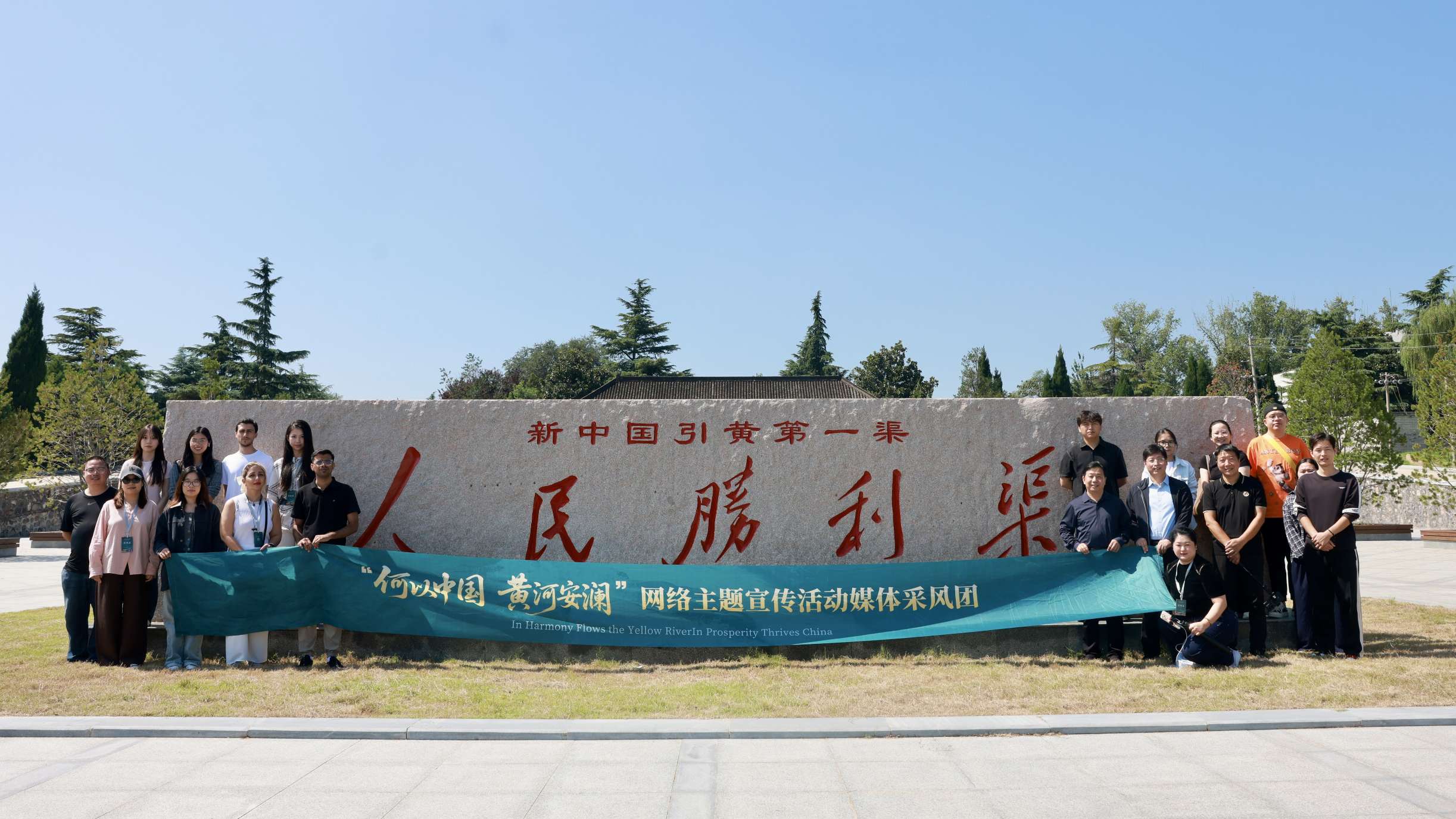

大河网讯 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。在焦作市武陟县,有一条以“人民”为名、象征“胜利”的灌渠——人民胜利渠。9月20日,“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采风团来到人民胜利渠渠首,认真聆听发生在这里的一系列新中国治黄故事。

人民胜利渠渠首位于河南省黄河北岸武陟县,前身是引黄灌溉济卫工程。该工程总干渠长 52.7 公里,累计引水量超400亿立方米,覆盖新乡、焦作等地盐碱地改造工作,具备灌溉、供水、生态补源等多重功能。

人民胜利渠1951年3月正式动工,1952年4月竣工并举行开闸放水典礼。据悉,人民胜利渠的修建花费了当年全国水利经费的四分之一。在放水典礼上,沿渠百姓翘首以待,当引黄闸门提起,黄河水涌出,群众一片欢腾。

其中一位农民说道:“从今以后,我们的棉花就不会只开花不结朵了,我们的麦穗也不可能再都是这个瘪谷子了!”

受现场热烈情绪感染,平原省人民政府领导提议将工程改名为“人民胜利渠”。

从此,人民胜利渠工程突破 “黄河百害,唯富一套” 的历史局限,开启黄河中下游引黄灌溉先河。

在当时,这一工程建设难度极大:黄河河床深浅不一、多淤沙,淤积层地质松软。但党和政府为改变人民靠天吃饭、良田干旱的局面,直面困难。通过研究历年观测资料、走访群众,并在苏联水利专家帮助下,解决了提高引水保证程度和在松软沙地建坚固大闸这两大难题,打破了西方水利专家“黄河无法治理”的断言。

新中国成立后,毛主席第一次离京出巡就是到河南视察黄河。1952年10月31日,毛主席登上黄河南岸小顶山,关注黄河河势变化与引水情况,发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召。之后,毛主席来到人民胜利渠,与农民尚景富亲切交谈,了解群众生活。在渠首闸,毛主席亲手摇开南边第二孔闸门,还关心水中泥沙处理问题。毛主席视察时,在后来修建的毛主席视察人民胜利渠纪念馆处用茶、休息并听取汇报。

得益于黄河水灌溉,人民胜利渠灌区逐步发展为豫北地区知名的优质粮棉生产基地。其中,原阳大米多次斩获国际与国家级金奖,被纳入全国名优特产名录及中原特产名片,原阳县祝楼乡赢得 “豫北小江南” 的美誉;延津县目前优质小麦种植面积达95万亩,成功获评全国商品粮基地县、全国优质小麦生产示范基地县。

70 多年来,人民胜利渠水利部门先后对灌区实施 3 次扩建,形成 “灌排分设、井渠结合” 的灌溉模式;同时,对总干渠、干渠开展续建配套与节水改造,对渠道堤防进行标准化整治及生态护坡建设;此外,通过构建数字孪生灌区,全面提升灌区现代化建设与管理水平。

人民胜利渠,不仅是一项伟大的水利工程,更是当代传承和弘扬黄河文化的重要平台,在黄河流域生态保护和高质量发展中发挥着重要作用。(何心悦/文 马绍坤/视频)

相关链接:“黄河百害,唯富一套” 是一句流传甚广的俗语,意思是黄河在流经过程中给沿岸许多地区带来了水患等诸多危害,却唯独使河套地区变得富饶。

编辑:陈静 审核 :王世洋