国内外高校角逐大创赛!00后如何破解科技“卡脖子”难题?

大河网讯(记者 刘高雅)当航天卫星遇上“细胞再生术”,当脚下步道化身“能量工厂”,当高纯金属突破“卡脖子”难题……10月13—15日,中国国际大学生创新大赛在郑州大学举办。同期举办的大赛优秀项目展展出了郑州大学、浙江大学、清华大学、南京理工大学等44所学校的47个项目。这群“科研小将”,如何用天马行空的创意与脚踏实地的钻研,让这场科技盛宴绽放独有的光彩?记者带你来探展——

航天新势力丨小卫星如何实现“自我修复”?

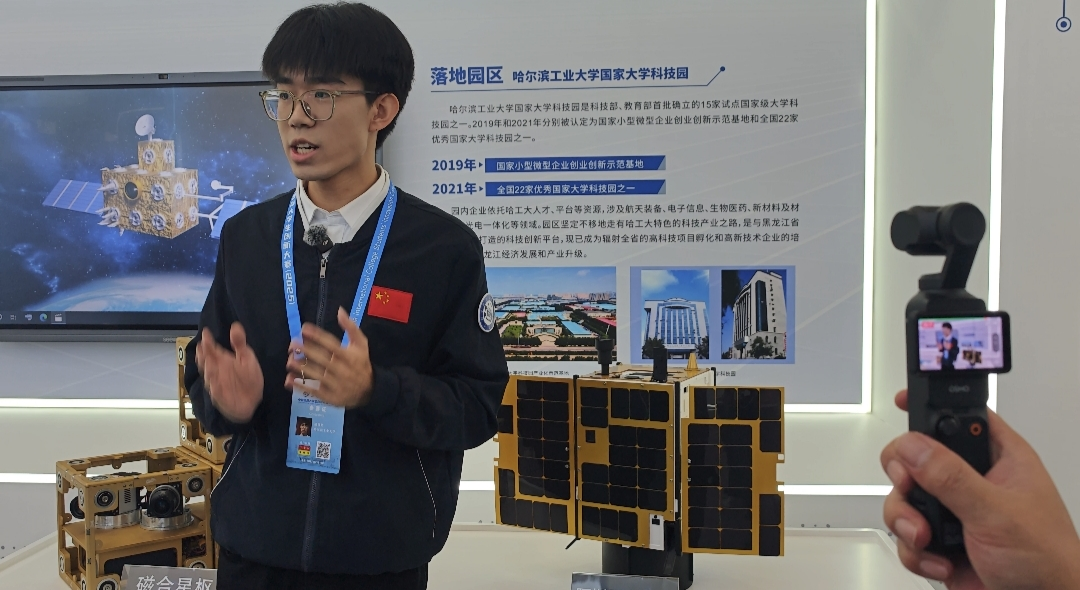

在航天科技展区,哈尔滨工业大学2022级小卫星班的本科生姚尊皓正围着模型介绍:“这可不是普通卫星!这是我们研发的‘磁合星枢’平台,就像给卫星装上了再生细胞。”

面对低轨巨星座运维成本高、寿命短的行业痛点,这个年轻的团队交出了令人惊艳的答卷。

“我们设计的通用化多胞并联机构,能让卫星模块像搭积木一样自由组合。”姚尊皓指着动态演示屏解答,“经验证,这项技术在轨验证码成功率100%!”

更令人惊叹的是无缆化高集成设计,通过把20多个单机塞进“单胞”,硬是从卫星肚子里“挤”出26%的空间。“基于这些成果,项目今年已经进入哈工大科技园孵化。”姚尊皓眼里闪着光,自豪地介绍道。

金属突围战丨河南高校破解“白色黄金”提纯密码

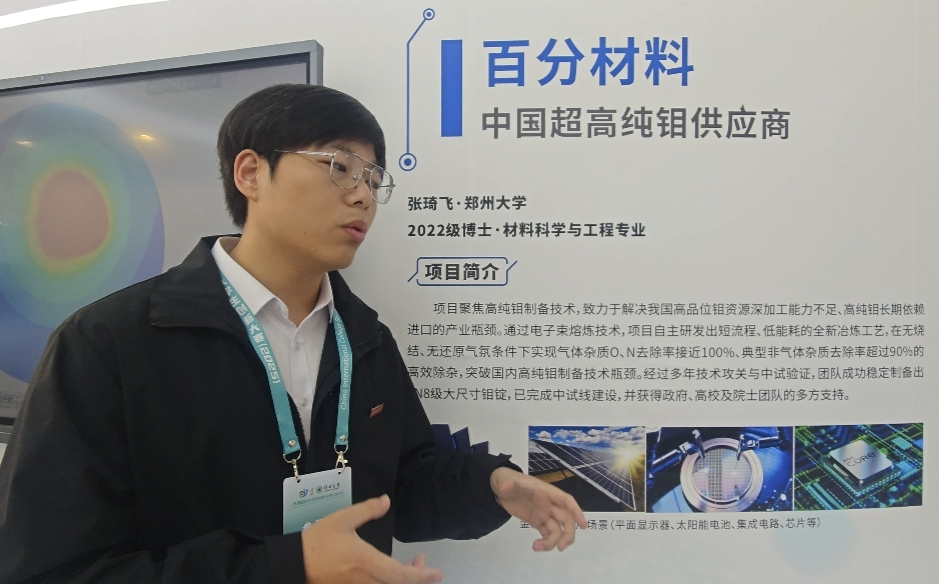

在材料科学展区,郑州大学硕士研究生朱子文提起钼,语气里满是自豪:“别小看这块金属,它可是芯片、显示器里的‘白色黄金’!”

中国钼资源储量全球第一,河南占比最高,可以说世界钼矿看中国、中国钼矿看河南。面对我国钼资源“大而不强”的困境——坐拥全球第一储量,却要高价进口提纯产品,郑州大学化学团队发起了一场技术突围战。

“传统工艺就像用漏勺捞芝麻,杂质不容易去干净!”朱子文指着对比图,“我们的电子束熔炼技术,可以通过电子枪发射的高能束流让钼锭瞬间熔化,杂质在高温中像水汽般蒸发。现在纯度直接提升到99.995%。”

朱子文介绍,目前,这一技术已经完成中试,产线可年产30吨。技术的突破有助于打破国外对我们高端科技领域发展的限制,解决国家在高纯钼领域的“卡脖子”问题。预计这项技术将在国内超高纯材料领域占据一席之地,助力我国钼产业发展。

温情黑科技丨少年为爷爷点亮回家路

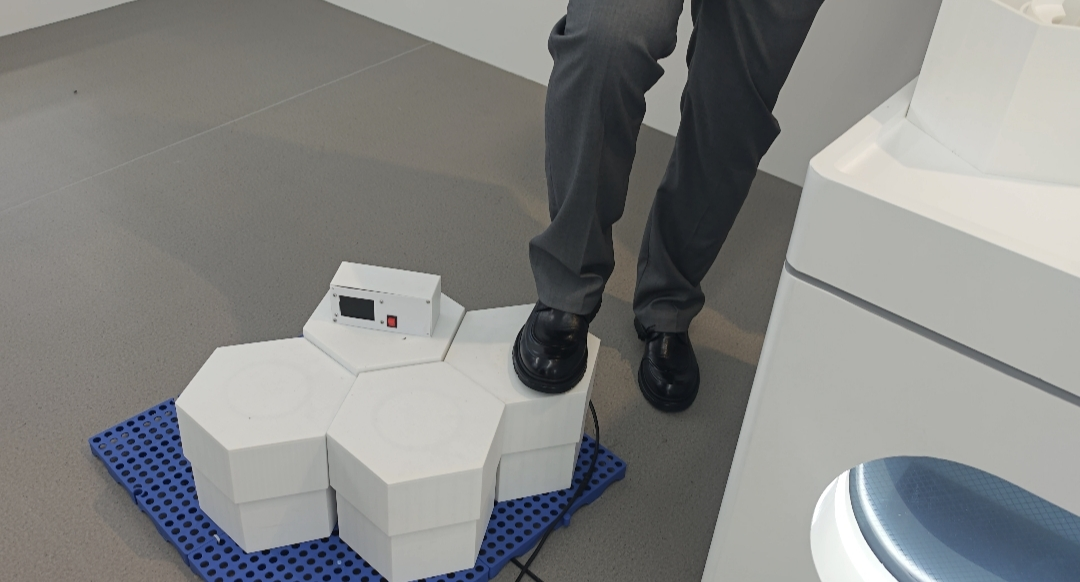

本次大赛的萌芽赛道项目——郑州外国语学校的“步动生能”发电地板展示引人驻足。该校高三学生吴禹辰现场讲述着这个温暖的发明故事:“我的爷爷每天傍晚都喜欢在小区步道上散步,但小区已老旧,路灯也一盏接一盏地熄灭。有一天晚上,他被暗处的杂物绊倒,摔伤了腿。”

看着那条漆黑的步道,吴禹辰心里特别难受。那里曾经充满了邻居们的欢声笑语,如今却因为一点点黑暗让大家望而却步。“我和我的小伙伴们下定决心:不能再让这条承载着小区居民记忆的步道继续‘黑’下去了! 我们想用自己的所学,为像爷爷一样热爱生活的人们点亮一束温暖的光。”

经过无数次头脑风暴,吴禹辰和小伙伴们创造了“步动生能”发电地板。“您踩一脚试试!”他邀请观众体验。随着“咔嗒”一声,地砖微微下陷,装备上的灯光也适时亮起。

“抬脚时装置自动蓄水,就像给小水库上发条!”吴禹辰笑着解释,“我们在实验室测过,每天5000人次踩踏,就能满足整条步道的照明!”

从航天到材料,从硬核科技到民生关怀,这场青春与创新的碰撞,不仅展现着当代大学生的无限可能,更勾勒出中国科技自立自强的未来图景。

记者了解到,2025年5月,中国国际大学生创新大赛(2025)正式启动。大赛自2015年创办以来,历经十届积淀,成为教育科技人才一体化的“百国千校千万人”的创新实践大平台。

本届大赛以“我敢闯,我会创”为主题,以“更中国、更国际、更教育、更全面、更创新、更协同”为总体目标,共吸引全球161个国家和地区、5673所学校的619万个项目、2443万人次报名,实现世界百强高校全覆盖。总决赛共入围项目4720个,涵盖高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、产业赛道、萌芽赛道等五大类,已成为推动中外科技交流和青年人文交流的重要平台。

编辑:陈静 审核 :赵汉青