一张车票背后的双向奔赴丨奋进的河南——决胜“十四五”

□本报记者 师喆

没有直达火车,如何从省会郑州到达豫东小县鹿邑?

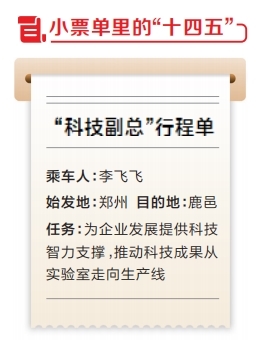

在郑州东站乘坐大巴,行驶258公里,历经3个多小时方能抵达鹿邑——这条路线,河南省科学院纳普生物技术有限公司副研究员李飞飞再熟悉不过。

“明天还得去企业看看,谈谈下一步的产品开发和配方优化。”10月16日,她在手机上一番简单操作,轻车熟路购买了次日去鹿邑的车票。

李飞飞要前往的,是位于鹿邑县的光合健康产业集团有限公司。2023年年底,这家主打中草药类健康产品的企业想改良其洗护产品,却苦于没有更高水平的技术支撑,便来到省科学院寻求良策。

“现在年轻人工作压力大,不少人面临头屑、脱发等问题。市面上不少洗护产品都含有化学药物,企业提出用植物成分替代化学药物,对皮肤刺激性较小,没有残留,这与我们在天然产物药食妆领域的研究方向不谋而合。”李飞飞介绍,实验室采用天然产物活性成分配伍,结合洗发水机制和清洁能力,制成的洗发产品去屑止痒效果非常好。

今年年初,李飞飞受聘成为光合健康的“科技副总”,以新身份链接起省级平台科研资源与地方产业技术需求,感受也大不相同。

“过去,我是代表省科学院被企业请来进行产品研发指导。现在我作为‘科技副总’,直接参与企业的研发创新生产,感觉和企业真正变成了一家人。”李飞飞说,仅今年上半年就往返企业五六趟,每次过去都要待上四五天,把企业在研发生产中遇到的大小问题解决了才能放心回来。

从窝在实验室里埋头搞研究,到三天两头深入企业一线调研,李飞飞在一次次与企业的合作中,逐渐转变了观念。

“科研人员对市场的敏锐性不够强,从企业获取的市场信息有利于我们下一步拓展科研方向;我们将实验室的科研成果转化给企业,对企业的产品进行赋能,提高产品的市场竞争力,为企业带来更好的经济效益。”在她看来,这是一场互利共赢的双向奔赴。

周口、商丘、南阳……近年来,李飞飞步履不停,帮助全省各地企业攻关科研难题、指导实验室和产线操作、进行仪器操作培训和项目申报。厚厚一沓高铁票和客运票,记录着她近年来的足迹,也折射出河南在科技人才服务企业新模式、推动产学研深度融合方面的积极探索。

为破解科研与产业“两张皮”难题,2024年,我省发布《河南省“科技副总”三年行动计划(2024—2026年)》,计划自2024年起3年内选聘3000名左右“科技副总”到企业任职工作,鼓励支持省内高校、科研院所以及其他具有研发能力的事业单位科技人才到省内企业担任“科技副总”,为企业发展提供科技智力支撑。这成为推动产学研融通创新的关键,让人才“沉”下去,让企业“活”起来,以市场化机制选聘、以政府立项形式支持,实现人才与企业双向奔赴。

今年年初,包括李飞飞在内的首批626名“科技副总”正式到企业任职,其中具有博士学位者占比达95.5%,30岁至45岁中青年科技人才占比达76%。

这些“科技军师”遍布河南各地,他们带着科研成果去,盯着产业难题干,正加速打通科技成果转化的“最后一公里”,推动科技成果从实验室走向生产线,成为驱动全省产业高质量发展的强劲新动能。

编辑:申久燕