运输线上的生死较量

王金山

●1950年参军,后被选入中国人民解放军33师

●1952年成为汽车运输连八班一员

“不能停,不能炸,必须按时完成任务!”

□本报记者 周青莎 周晓荷

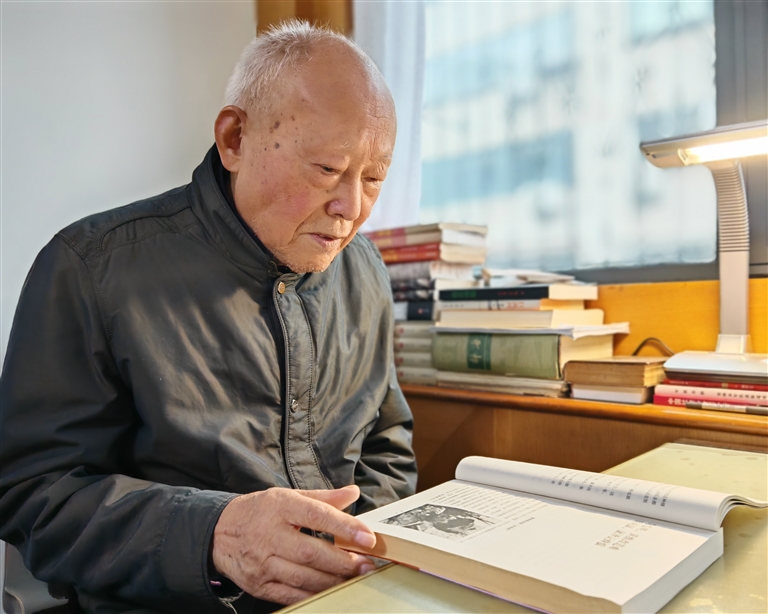

10月17日,郑州市中原区一处老居民小区,细雨轻轻拍打着玻璃窗。窗台上的台灯映照出一片明亮的光晕,91岁的老人王金山正伏在桌旁,一手握着放大镜,一手抚过那幅再熟悉不过的朝鲜地图。他的指尖在上甘岭、平康、金化等被圈注的地名上反复摩挲:“这是我们战斗过的地方……”

王金山1950年参军,到大同汽校培训后,被选入中国人民解放军33师;1952年,成为汽车运输连八班一员,奔赴抗美援朝战场。“33师是换装苏联装备的机械化师,而我们八班又是整个汽车连最特殊的——最艰巨的任务都交给我们,上甘岭战役的粮草弹药,就是我们保障的!”追忆往昔,老人语气里满是掩不住的骄傲,仿佛又变回了一名年轻战士。

在朝鲜,敌军倚仗空中优势,试图以轰炸切断志愿军作战供给。“除非是前线急需,我们一般摸黑运输,靠的就是经验和运气。”老人回忆道,为了听清防空枪声,车窗不能关,零下三十多摄氏度的寒夜里,风如刀,汽车兵只能一手握方向盘,一手搁在大腿下暖一会儿,等稍微缓过来了,再换着手来……

“轰!轰!轰!”说起当年的炮火,老人的音量不自觉地提高,他已记不清多少次与死亡擦肩。一次,前面的运输车被敌军炮弹击中,驾驶室瞬间燃起大火。紧跟其后的他拉着一车弹药,用颤抖的双手抓稳方向盘,从燃烧的车旁谨慎驶过。“不能停,不能炸,必须按时完成任务!”这样的信念,支撑着他一次次穿越火线。

比炮火更刻骨铭心的,是永远定格的青春面庞。“我的战友李庆云,荥阳老乡,牺牲时才19岁;班长裴居仁,山西人,牺牲时20岁……”老人说,与长眠在异国的战友相比,自己实在太幸运了。

如今,王金山虽已91岁高龄,但仍精神矍铄,平日里深居简出。他最大的爱好是读书,尤其爱读抗美援朝相关历史,书页上,“我们师”等标注打动人心。得知记者要来采访抗美援朝往事,他格外上心,提前从柜子里拿出珍藏的朝鲜军功奖章、“光荣在党50年”纪念章等。对记者的提问,本爱清静的老人不厌其烦地分享着那段融入生命的记忆……

灯光映照下,勋章闪耀着微光,仿佛在诉说着烽火岁月里,一名普通志愿军战士的坚守、勇敢与忠诚。

编辑:祝萍