年轻的他们也是帅哥美女!这些老照片里藏着出征的勇气

大河网讯 “雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江……”

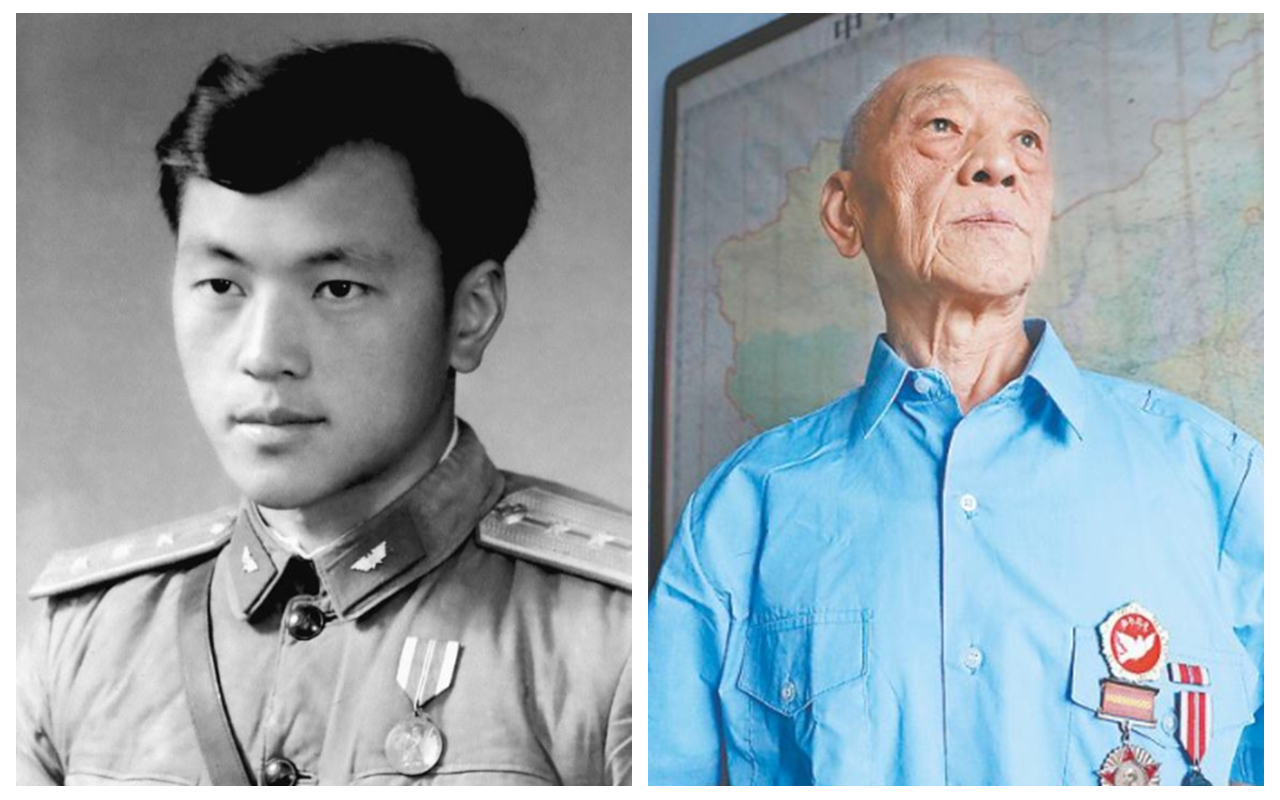

今年96岁的张全健老人,常常回忆起75年前的那一天——

1950年10月25日,在朝鲜北部一个叫作两水洞的地方,一场被载入史册的战役打响了。中国人民志愿军以一场光荣的胜利,开启了抗美援朝、保家卫国的伟大征程。

如今,10月25日已被确定为中国人民志愿军抗美援朝出国作战纪念日,值此之际,我们走近“最可爱的人”,聆听他们讲述为什么要“一代人打了三代人的仗”。

【为正义出征】

抗美援朝的序幕,始于志愿军战士义无反顾的选择。

“像一颗颗钉子一样,牢牢地钉在阵地上,不打赢绝不撤离”

“抗日战争扛过枪,解放战争负过伤,抗美援朝跨过江。”这是96岁的抗战老兵张全健对自己战斗生涯的总结。

“16岁那年,我参军了,跟着共产党打鬼子!”老人深邃的眼眸闪着光,“每一场仗,我们都抱着与敌人死拼到底的信念,誓要把侵略者赶出中国!”

1950年,张全健毫不犹豫主动报名参加抗美援朝战争。战士们到达鸭绿江时,桥已经被敌人的炮火炸得面目全非,只能凭借简陋工具搭建起临时浮桥,艰难地向前行进。

“我们一个排独守一个山头,面对敌人的狂轰滥炸、异常艰苦的生存环境,大家没有丝毫畏惧,像一颗颗钉子一样,牢牢地钉在阵地上,不打赢绝不撤离。”张全健说着,脸上洋溢着自豪的神情,“我把获得的奖章拿出来看看,是想告诉那些牺牲的战友:仗没白打、血没白流。”

“到了鸭绿江对岸,不约而同地向祖国行注目礼”

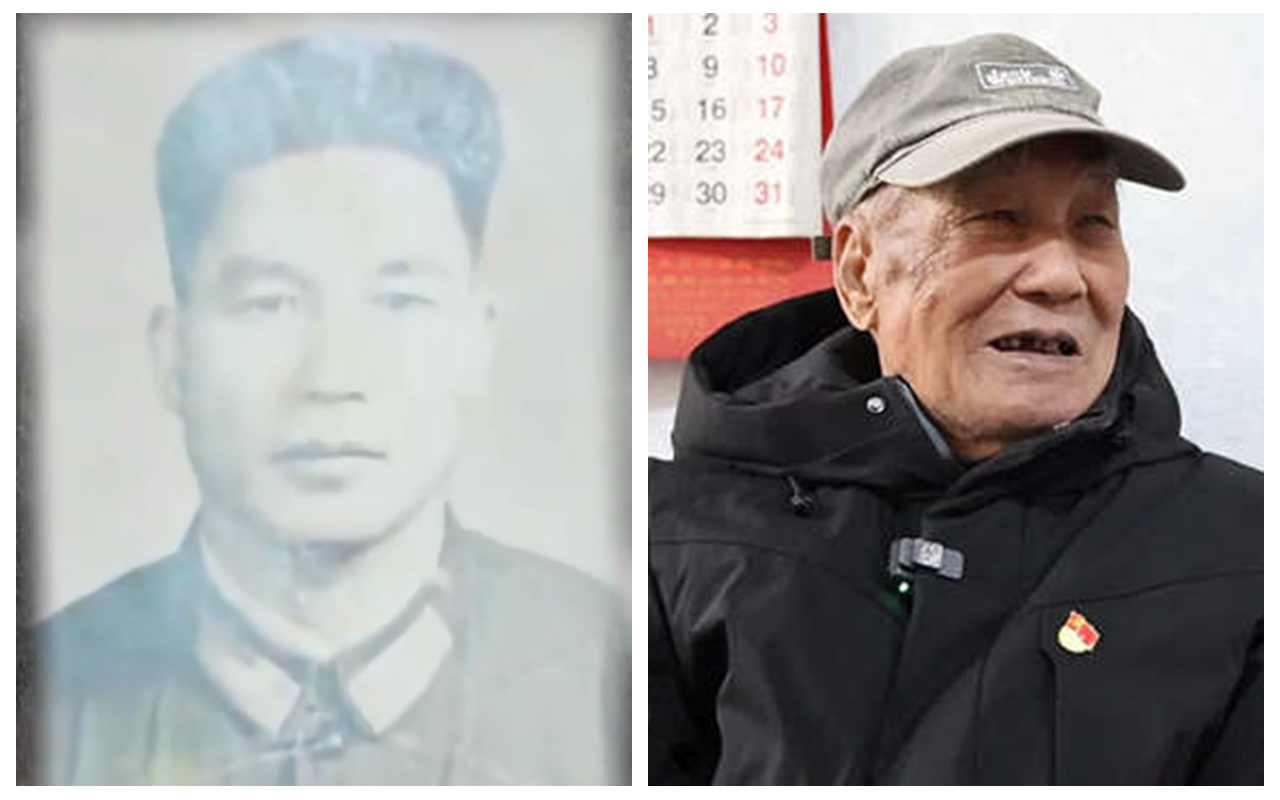

1950年,年仅13岁的滕久国参军入伍后奔赴朝鲜战场,他回忆说:“夜里过江时,部队在江面上搭建浮桥,班长看我年纪小,怕我掉队,专门牵着我的手。”

今年88岁的滕久国印象最深的是,到了鸭绿江对岸,战友们都不约而同地向祖国行注目礼,想再看一眼自己的祖国,因为这一去也许就回不来了。“大家也没想过回来的事情,当时就一个想法:过江就要拼命,就要抗美援朝、保家卫国。”

因为表现出色,滕久国在朝鲜立下了三等功。更为凑巧的是,在连队的庆功大会上,他还见到了3年未见的哥哥滕久清,两人紧紧相拥在一起,哭了又哭、笑了又笑。

【为和平而战】

“我们的身后就是祖国,为了祖国人民的和平,我们不能后退一步!”这,是志愿军将士的精神支柱。

“用自己的身躯为首长抵挡着飞溅的弹片和碎石”

1950年12月15日,被分配到中国人民志愿军第40军118师352团1营连担任警卫员的卢会甫,随部队在鸭绿江边集结,等天黑过江,“进入朝鲜后,为防敌机轰炸,部队都是白天隐蔽,天黑后急行军,每晚跑60公里”。

“朝鲜的天气很奇怪,白天太阳高照,夜里就下雨,把战士们淋得透心凉,夜晚行军又看不清路,奔跑中摔倒是常有的事,雨水顺着脖子流到鞋里,走一步鞋里的水都能踩出响声,脚上磨出的水泡有玉米粒大,每走一步都是钻心地疼。”今年95岁的卢会甫老人回忆道,在艰苦的战斗环境里,战友们相互扶持,彼此鼓励,在冰天雪地中坚守阵地,哪怕冻僵了身体也绝不放弃。

有一次,敌军突然发起了猛烈的袭击,炮弹如雨点般落下,卢会甫毫不犹豫地将首长护在身下,用自己的身躯抵挡着飞溅的弹片和碎石,“70多年了,我永远忘不了这段历史、忘不了战争的激烈、忘不了战友的英勇”。

用血肉之躯筑起了一条“打不烂的钢铁运输线”

“嘿啦啦啦啦,嘿啦啦啦,天空出彩霞呀,地上开红花呀,中朝人民力量大,打败了美国兵呀……”采访中,98岁的许二虎挺直佝偻的脊背,饱含深情地唱起抗美援朝老电影《铁道卫士》的插曲《全世界人民团结紧》。

歌声里,仿佛有鸭绿江的风雪呼啸而过。

许二虎记忆最深的是抢修清川江大桥。清川江大桥是连接中朝边境与前线的重要交通线,是铁路和公路运输的枢纽,承担着志愿军前线部队弹药、粮食、药品等物资的补给任务。

“1951年年底,我跟随部队到达朝鲜,1952年参与抢修清川江大桥。冰天雪地,我们在严寒和敌机扫射中,克服一切困难坚持作业。轰炸会随时到来,我们就‘随炸随修’,确保运输线短期内恢复通行……”老人思维清晰,对当时的事娓娓道来。

清川江大桥的抢修成为抗美援朝战争中工程保障的经典案例。随着老人的讲述,我们仿佛看见无数个“许二虎”前仆后继,用血肉之躯筑起了这条“打不烂的钢铁运输线”!

【为人民冲锋】

那时,全国掀起4次参军热潮,一批批热血青年奔赴战场。为了胜利,亿万人民奋战在不同战位上。

“作为通信兵,信件比生命更重要”

1951年,苗元勋怀着一腔保家卫国的热情报名参军,被分配到通信班。入伍3个月后,他跟随部队赶赴朝鲜战场,“当时根本不知道战争何时结束,也不知道何时才能回到祖国、回到家乡,甚至都不知道自己到底能不能活着回来”。

呼啸的敌机、纷飞的战火都不能令他惧怕,今年92岁的苗元勋仍双眸湛湛,“我也怕——怕命令不能及时传达,耽误作战计划,就可能造成更多战友牺牲”。

“作为通信兵,信件比生命更重要。”每一次执行任务都意味着生离死别,但每次看到战斗指令准确送达,部队取得一次又一次胜利,心里就特别高兴。

“我觉得自己是替战友活下来的,要替他们感受如今的幸福。”说起当年的战斗,这位老兵用最朴实的话说出最坚定的信仰,“没有别的,就想保家卫国。”

“保家卫国,我们从没怕过”

“到朝鲜没多久,就遇到敌机空袭,许多战友受伤,却仍奋不顾身地往前冲。”1950年,樊培源随部队抗美援朝,说话间,他从枕头底下拿出一沓老照片,“这座桥是三登车站附近的一座桥梁,我们曾在这里战斗;这是我们住的防空洞,前面有棵板栗树,我和老伴就是在防空洞里结的婚……”

坐在一旁的钟敏芳今年92岁,在战场上被炮弹震伤了耳膜,看到这张照片,她和樊培源对视了一下,脸上洋溢着幸福的微笑。“我是一名卫生员。我爱人在战场中抢救伤员,荣立了3次三等功。”说起这些,钟敏芳很是为老伴自豪——她与樊培源同在一个部队,结识于一次运动会上,于1954年8月1日在朝鲜结婚。

“天寒地冻,条件艰苦,很多战友冻伤了手脚。”今年94岁的樊培源眼中泛起泪光,他指着照片中的一名战友说,“他当时才18岁,在冰天雪地里潜伏大半宿,被严重冻伤,不得不截掉双腿……不少人喊我们‘老英雄’,我们不是英雄,那些牺牲在战场上的战友才是真正的英雄。”

“有一天晚上执行完任务回到营地后,指导员发现我的帽子不知什么时候被弹片‘咬’了几个洞,差一点就击中头部了。”他说,“保家卫国,我们从没怕过。”

抗美援朝历时2年零9个月,抗美援朝战争的胜利是正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利。75载斗转星移,英雄的精神如同璀璨的星辰,照亮我们的心灵,成为我们前行的灯塔。(董蕾)

编辑:张龙(小) 审核 :安艳鸽