贾平凹新作《消息》在地坛发布:90多个短篇勾勒当代“山居图”

大河网讯(记者 莫韶华)秋阳正好,地坛公园方泽轩文博中心10月26日迎来一场文学盛会:“百草奋兴 群生消息”——贾平凹最新长篇笔记体小说《消息》新书发布会在此举行,这部承载大地气息与人文温度的作品正式走进公众视野。

行走大地:我的书斋在秦岭

发布会现场,贾平凹分享了他的创作历程。2022年至2024年间,他从故乡商州的六个乡镇出发,足迹遍布陕南、陕北的十个县和三十多个村寨,再延伸至黄河渭河沿岸的甘、晋、豫、鲁四省大地。

“我确实跑了好多地方,但是跑的都不是大城市,也不是旅游景点,是愿意走到哪儿就走到哪儿,愿意进哪个村子就进哪个村子,愿意敲开哪个农户家门就到哪个农户家门。”贾平凹说,他没有目的性,“基本上就围绕着秦岭这一座山,也围绕着黄河这一条河,就在这个范围内走”。

作为一个写作者,贾平凹坦言在城市待久了,对乡土的认识容易概念化。“当实际看到了更鲜活的东西,就有好多启示,好多启发。”正如他对主持人所言:“我的书斋在秦岭大地。”他不仅是一个作家,更是一个脚踩大地的倾听者,一个生长在大地上的书写者。

贾平凹在现场分享了书名的选择过程。曾有朋友建议书名应为“太息”,因为屈原有“长太息以掩涕兮”,苏东坡有“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的表达,契合书中对“大地生生不息”的书写。

“但是我想了想,还是叫‘消息’好一点,消息实际上就是大地的气息,气息也就是一股子风,形成风,从大地上刮过。”这个选择,暗合了他一贯“以质朴文字写人间百态”的创作风格——拒绝刻意的文学拔高,只做生活的忠实记录者。

文学探索:回答时代之问

在新书发布会现场,贾平凹以几个问题的思考开启了《消息》创作初衷的探讨:“在现代化的全球视野下,中国文学应该呈现一种什么状态?不光在题材上,写法上还有什么可能突破和创造?在人类遇到困境的时期,精神的出路应该在啥地方?”

这些问题不仅是贾平凹在创作过程中一直思考的,也是对当代文学发展方向的追问。

中国作协副主席邱华栋在现场拿着这本书说:“我是特别喜欢,因为它特别好看。”他指出,这本书非常适合今天碎片化时代的阅读,因为是笔记体作品,“随手一翻,翻到哪一页就读哪一页,就读进去了。”但全书读完后又“能获得一个整体的消息,一种非常整体的经验”。

邱华栋用“一张渔网”比喻《消息》的叙事逻辑——91则故事看似独立却彼此勾连。他细读了作品的三个面向:“第一,这部书关注了我们中华文明所依托的自然万物”;“第二,书中透露了大量中国的历史文化和民俗的信息”;“第三,就是人性,人的丰富性,人的命运的丰富”。

灵而不空:多维度的文学价值

中国出版集团党组成员、人民文学出版社社长臧永清在致辞中回顾了贾平凹的创作历程。贾平凹创作五十余载,从商州故土到秦岭深处,始终以大地为根,以人民为镜,此次将最新力作《消息》交托人民文学社出版,是作家和人民文学出版社深情厚谊的延续。

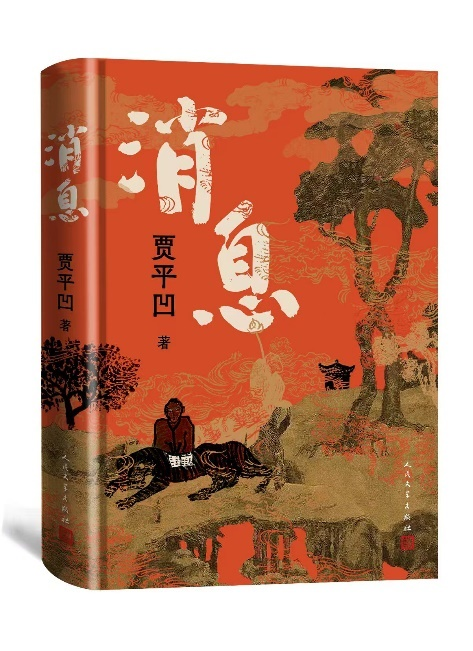

《消息》包含了九十多个短篇,承续《山海经》《聊斋志异》的古典笔记传统,以水经流图般的精妙结构,将历史传说、民俗风物和当代生存状态交织,勾勒出一幅兼具文化厚度与生命温度的当代“山居图”。书中还收录了二十四幅贾平凹亲笔画作,与文字互为表里,实现了文学与绘画的多维叙事。

中国作协小说委员会副主任潘凯雄评价,这部作品“文字很灵,但灵而不空”:“每一篇都有实实在在的人物、实实在在的故事、实实在在的命运,91则文字读下来有清晰的整体感,里面既有历史回响、社会民情、自然生存,也有文化风俗、世道人心与人物命运。”

《人民日报》文艺部副主任刘琼从文艺美学角度解读,称《消息》是一部“地理学的诗性文本”,“它聚焦了秦岭山区、黄河两岸城乡的生活、人文世态,采用一贯的中国文学书写的史实风格,把这个时代的生活记录下来”。她特别指出,贾平凹的文学创作还有很强的文化寓言性,继承了中国古典文学的传统文脉。

创作秘诀:寂寞、不甘心与大愿

谈及如何保持创作力,贾平凹分享了三点动力:“第一是寂寞,第二是不甘心,第三是有大愿。”他生动地解释:“寂寞是说,你的肠胃还好,还能吃,还想吃,就是还能写,还想写。第二点是不甘心,对自己以前的作品老不满意,确实也不满意,总觉得我还能再证明一下。再一点就是有大愿,实际上就是一种类似于大志。”

关于文字的淬炼,贾平凹认为恰似“看山是山,看水是水”到“看山不是山,看水不是水”,再到“看山还是山,看水还是水”的过程。他强调要对生活“进得去、出得来”,把金木水火土的日常,写成有温度的好文章。而他书房里“面对生活有机警之心,从事写作去寂寞之感”的条幅,正是其创作态度的最好展示。

发布会这天,地坛深秋的阳光任性地倾泻在方泽轩屋顶碧绿的琉璃瓦上,虽有秋风带来丝丝凉意,却时有喜鹊俏立于房脊顶端的螭吻角上,时而喳喳鸣叫,仿佛在向读者报告这“百草奋兴的群生消息”,正如《消息》一书,以最质朴的文字,传递出最真切的大地与时代之声。

编辑:祝萍 审核 :莫韶华