他们用太行深处的升旗仪式跨越时空向先烈致敬

村民郭海波用13年接英雄回家,退伍军人赵鑫华用正步守护民族记忆

他们用太行深处的升旗仪式跨越时空向先烈致敬

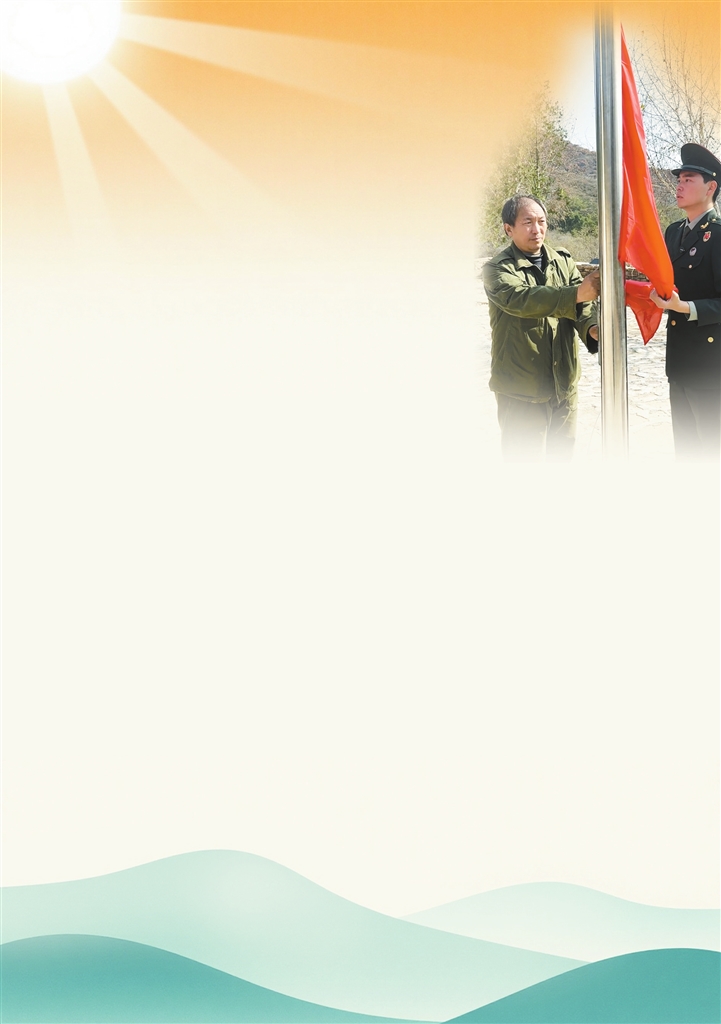

赵鑫华和郭海波正在举行升旗仪式 受访者供图

顶端新闻·河南商报记者 苏梓晴

10月28日,山西太行山区黎城县孔家峧村,上午阳光和煦,年轻的退伍军人赵鑫华在烈士陵园里缓缓升起一面五星红旗。整整13年,村民郭海波踏遍这方圆几十里的荒山野岭,将散落山野的烈士遗骸背回这里安葬。这些长眠于此的战士曾在这片土地上浴血奋战,抗击日寇,却连姓名都未曾留下。

11月初,这段视频传遍网络。这场特殊的升旗仪式,让屏幕前无数网友泪目。“这面国旗,是我和这些英雄无声的对话。”赵鑫华说,“跨越80多年的时空,我想告诉他们:‘山河犹在,国泰民安!我们,永远不会忘记!’”

无声对话

一场特殊的升旗仪式

1997年生于河北邯郸的赵鑫华,自2014年参军以来,曾无数次在晨曦中的北京天安门广场升起国旗。在他的记忆里,那些日子总是开始于凌晨——他们踏着未尽月色而出,早训、整装,在东方既白时,国旗在他们手中迎风展开,伴着朝阳缓缓升起。他在北京仪仗司礼大队服役七年,又在驻港仪仗队服役一年。

“17岁刚进部队时,我就像一张白纸。”赵鑫华说道,“这些年,我在部队立功、入党,在国内外参与过多场阅兵活动。退伍之后,今年九三阅兵时,我又被聘为教练员。作为仪仗兵,我们代表的就是国家的颜面,是中国军人的面貌。”

今年10月初,一个偶然的机会,赵鑫华得知在山西黎城县孔家峧村,有一座特殊的烈士陵园。长眠于此的烈士遗骸,都由一位名叫郭海波的村民从附近荒山野岭中一一背回。

“他们都为祖国的和平献出了生命,却没能看到今天统一繁荣、欣欣向荣的景象。”赵鑫华说,“我要让他们看见国旗,要亲口告诉他们,国家已然繁荣复兴,如他们所愿。”

这个念头一经生起,便再难平息。他立刻行动起来——定制旗杆与国旗,联系上郭海波,亲手打地基、灌水泥……整整一周的忙碌过后,一根崭新的旗杆终于在烈士陵园门前立起。

10月28日上午,赵鑫华换上一身崭新的军装,步履铿锵,踢着正步,以最标准的仪仗队礼仪,走向陵园。“向国旗敬礼!”伴随着他响亮的口令,鲜艳的五星红旗在太行山深处的寂静陵园冉冉升起。

英魂归乡

13年,他上山带着烈士的遗骸回家

郭海波告诉顶端新闻·河南商报记者,自己从未去过北京天安门观看升旗仪式,但此刻在这里,看到了“属于他们的升旗仪式”。

2009年10月底,他陪同同村一位退役老兵回家,在山路上偶然瞥见几块残缺的骸骨。身旁的老兵沉默片刻,沉痛地说:“这是老八路的遗骨。当年他们在这片山上作战牺牲,埋骨荒野,可能被雨水冲了出来……”那句话像一颗石子,在郭海波心中激起层层波澜。他想起自己的爷爷、姥爷:“我爷爷为八路军带过路、站过岗,姥爷曾冒着枪林弹雨为部队送过粮食,他们常跟我念叨当年的艰难。”

“不能让他们沉睡在荒山里,被世人遗忘。”怀着这个念头,2012年,郭海波带上镰刀与麻袋,毅然走进深山,踏上了寻找烈士遗骸的漫漫长路。这一找,便是13年。从最初孤身一人,到后来许多村民自发加入。郭海波告诉记者,13年来寻回的25具遗骸中,真正完整的不到5具。

2013年,县里将孔家峧村列入“红色百村工程”,支持他修建八路军无名烈士墓。自那时起,陵园从无到有,逐步成形。2018年,在市县两级的推动下,他家的祖宅被改建为八路军红色记忆展览馆分馆。2021年,在八路军研究会“巍巍太行”专项基金的援助下,烈士墓得以修缮,并立起了“太行山八路军无名烈士纪念碑”。

如今,郭海波欣慰地看到,整修完善的烈士陵园每天都会迎来瞻仰者。更有专家团队为遗骸进行DNA检测,试图为这些英魂找回籍贯。

“他们当年为我们保家卫国,今天,我要给他们一个家。”郭海波说,“也想让他们亲眼看一看,今天祖国的模样。”

坚守初心

“传承不一定要做惊天动地的事”

11月1日,这段升旗仪式视频在网络上发布后,被大量网友点赞并转发。无数网友为之动容,留言写道:“人民英雄永垂不朽,我们从未将他们遗忘。”

赵鑫华告诉顶端新闻·河南商报记者,退伍之后,他一直致力于红色教育的传播,走进学校和单位,讲述爱国主义故事。2022年,他决定开设新媒体账号,让历史的声音传得更远。“一堂课或许只能影响几百人,但互联网能让成千上万人看见。我想让更多人铭记历史、热爱祖国。”

“我手中扬起的国旗,连接着两个时代的军人。”赵鑫华说,“他们在青春年华为国赴死,献出生命;我们在和平年代为国献礼,守护国旗。场景虽不同,但忠诚与奉献的底色,从未改变。”他将这场特殊的升旗仪式视为一场见证,也是一次传承,“见证了一位农民叔叔对历史的守护,也传承了一个民族不可磨灭的记忆。我作为一名退伍仪仗兵,以这样的方式向先烈致敬,也见证了一个民族的集体记忆。”

如今,郭海波依然会背着麻袋上山,继续寻找烈士的遗骸;而赵鑫华也决心走向更多乡村与山区,为孩子们讲述国旗背后的故事。

“郭叔叔用十几年的坚守,让历史有了温度。他不是一个人在战斗,他的身后,还有我们这些穿着或曾穿过军装的人。”赵鑫华说,“对年轻一代而言,历史应是一个个有血有肉的生命故事。希望更多年轻人走进红色遗址,触摸真实的历史。传承不一定要做惊天动地的事,但一定要怀着一颗敬畏与感恩的心。”

编辑:申久燕