运河千年“豫”新生丨一河连两县 一桥跨百年 滑浚携手千年文脉奔涌不息

编者按:一条大运河,半部华夏史。2014年6月22日,中国大运河入选《世界遗产名录》。时光悠悠,十年春秋,大运河的更多往事被打捞出来;京杭大运河的一些河段,舟船来往,货运畅通,“至今千里赖其波”。在中国大运河申遗成功十周年到来之际,大河网联合河南省文物局推出“运河千年‘豫’新生”主题策划,让我们一起搭乘历史之船,追寻这条漫漫长河上的河南故事。

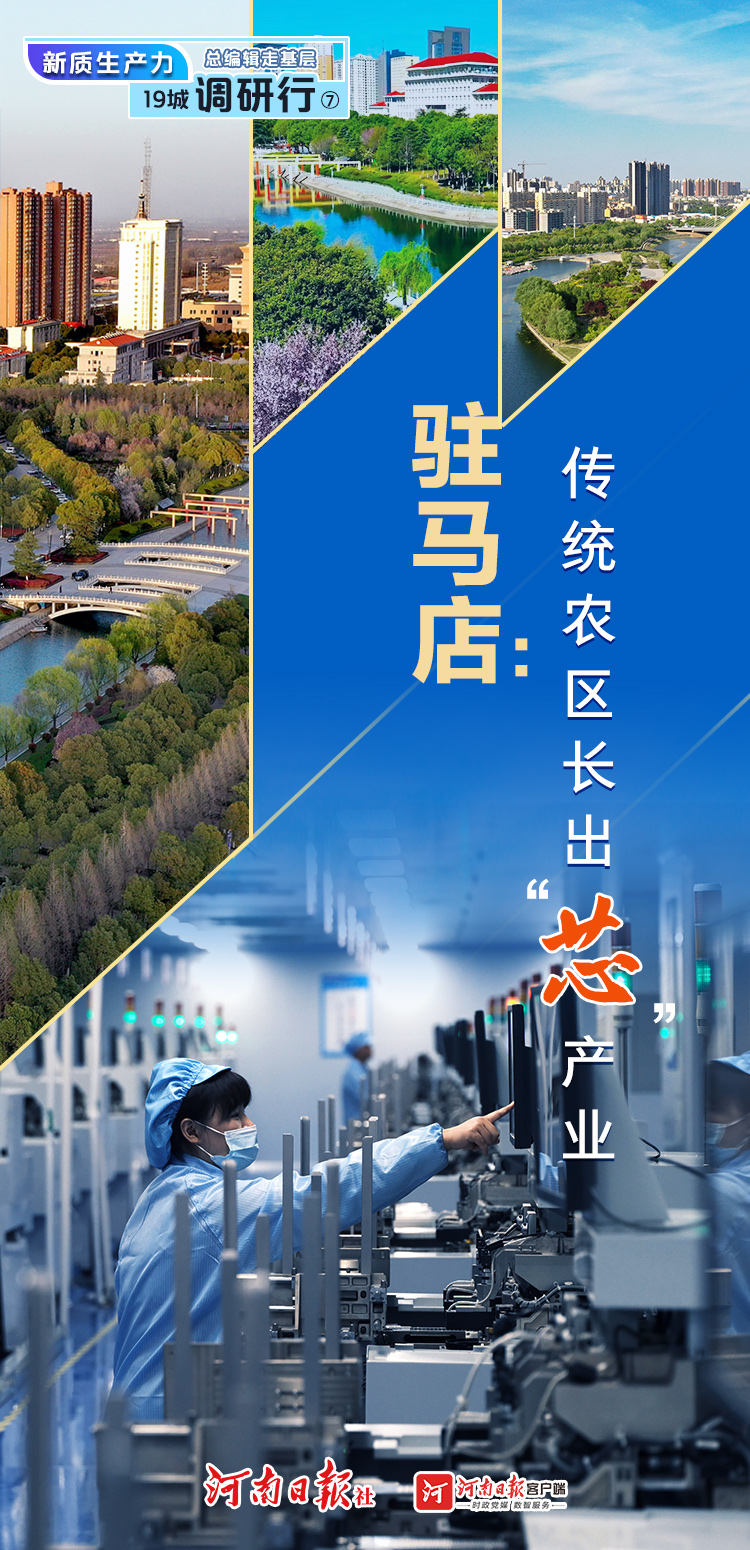

大河网讯 千百年来,大运河川流不息,沟通起沿线城市的商贸往来、文化交流。十年前,中国大运河被列入世界文化遗产名录,卫河(永济渠)滑县浚县段作为31个遗产区之一成为中国大运河世界文化遗产项目。

作为隋唐大运河永济渠的重要节点,滑浚河段保留了古河道的原生态风貌,沿线有城池、河道、河堤、码头、桥梁、仓窖、水工设施、祭祀建筑等多种文化遗址,发展出社火表演、大平调、庙会等丰富多彩的民间文化,讲述了一段段动人的运河故事。中国大运河申遗十周年之际,大河网记者来到大运河滑浚段,以滑浚站为起点,一探隋唐大运河之姿,找寻中华文明的脉络。

20世纪40年代运河上航行的船只。

一河连两县 一桥跨百年

滑县浚县跨越古今再牵手

位于滑、浚两县境内的大运河段,现属海河水系卫河河段,是运河文脉传承延续的活态载体。卫河流经滑县县境西部,曲穿道口镇向北,至浚县境流出。

悠悠华夏,绵绵运河,以运河为轴,滑县与浚县“水土相连,文脉相通,地缘相近,民风相似,人缘相亲,商缘相连”。

时光倒回到千年前的唐朝,汹涌黄河将魏州(今浚县)、滑州(今滑县)一分为二。据《河南通志》中的《魏滑分河记》记载:“宪宗元和八年十二月,河溢,浸滑州羊马城之半。滑州薛平、魏博、田洪正役万人于黎阳界,开黄河故道,南北长十四里,东西阔六十步,经黎阳山东会于古渎,名曰新河。自是,滑人无水患。”两州地方官携手合作,为百姓免去黄河水患之忧,由此开启滑、浚二地携手合作的先河。

乾隆二十四年,浚县设二十一所,道口便是其中一所。但从地理位置上看,道口离滑县更近,道口码头因滑县商贸发展而繁荣。县志记载,嘉庆十八年李文成带领起义军与清兵在道口镇血战,为修复满目疮痍的道口,滑、浚两县成立“滑浚县丞署”全权管理道口特区,是地方管理的一次创举。

2014年,滑县浚县再度牵手,“中国大运河”成功申报世界文化遗产,县内运河焕发新的活力,古河道蜿蜒曲折,水流奔涌不息,连接起过往与未来。

浚县古城前的大运河石碑

想要去到浚县古城,先要经过城西的云溪桥。浚县古城讲解员田莎莎说这座云溪桥大有来头,始建于明代,横跨卫河之上,是中国古代大运河卫河河段上仅存的两座古桥梁之一。

接着,讲解员将记者的目光引向桥梁之上,说道:“云溪桥为五孔连拱式石桥,桥身长48.7米,桥面宽9.95米。”桥墩两端外突三角形分水石,以减缓洪水冲击。桥的四角燕翅各置一卧姿石雕镇水兽,尽显凶猛之像。桥上赭石青石铺面,两侧装望柱栏板,桥面已被行人车马的脚步磨得光滑。“云溪燕语卫水舟”指的就是浚县八景之一的云溪桥。

走过云溪桥,浚县古城伫立眼前,古城墙上旗帜飞扬,猎猎作响。斑驳的城墙饱经风霜,历经修补和再建成为如今的模样。城墙上阶梯仿照古迹再建,左侧为马道,右侧为人行台阶,不难想象古时浚县码头水运通达、城内车水马龙的繁华景象。城墙上绘有长25米、高83厘米的巨幅画像,记录了正月时民间社火与庙会的繁忙。

在城墙上登高远眺,太行山清晰可见,群峰挺拔。俯瞰城内,屋舍俨然,不远处的圆柱形建筑颜色古朴,引人注目。田莎莎为大家讲解道:“浚县承担了粮食贮存、转运的重要功能。看,城里那四座圆柱形建筑叫做土圆粮仓,仓顶是攒尖灰瓦顶,仓身为砖结构,仓内顶部是木梁架结构。现在的土圆粮仓被改造为微型博物馆,馆内开设粮仓历史主题展,向游客们展示浚县的风土人情。”

提到浚县粮仓,不得不去黎阳仓。跟随浚县文物科张银波的脚步,记者一行人前往黎阳仓遗址。

浚县黎阳仓遗址。

运河畔的大国粮仓

“粮”字重千钧 续写农本担当

粮食是国家命脉,粮食安全关乎国之安全。滑县、浚县不仅是产粮大县,在储粮方面也当仁不让。俗话说:“黎阳收,顾九州。”位于浚县的黎阳仓是隋唐时期重要的国家官属粮仓。宋代诗人张舜民在《画墁录》中描述黎阳仓为“予尝登大伾,仓窖犹存,各容数十万,遍冒一山之上。”其规模之大和储粮之多可见一斑。

古代粮仓是如何做到储粮防潮的?张银波介绍道:“最具有代表性的是黎阳仓的结构,这是一种很标准的地下粮仓建筑结构,仓窖口大底小,窖壁四周用木板拼合而成,隔开黄土与粮食。在发掘过程中,我们发现仓底使用了青膏泥来密封防潮。仓内还会铺设木板、草席等物,发掘出的木板纹理仍十分清晰,足以说明黎阳仓的储存功能非常强。”张银波提到,发掘中还发现了粮仓附近守军遗留下来的物件和居住场所的痕迹,这些考古发现从侧面印证了黎阳仓的重要性。

黎阳仓的发展离不开浚县丰沃土地的滋养,更离不开运河漕运的便利,临近黄河、隋唐大运河两条大河,黎阳仓有着得天独厚的漕运条件。尤其在隋炀帝三次征讨高丽时期,黎阳仓作为重要的粮食转运基地和物资供应基地,战略地位尤其凸显。

大运河带来了传承千年的传统文化。

谈到黎阳仓的开发,张银波表示:“对于黎阳仓的未来规划,我们也已经做出了一定的设想。首先,我们要将黎阳仓和大伾山连接起来,形成联动,打造旅游路线。其次,我们计划在对黎阳仓的规划开发中立足于本地资源,引入更多高科技手段。比如我们计划在黎阳仓建造博物馆,利用3D动漫等形式直观地展示春耕、夏播、秋收和冬藏农作过程,还原黎阳仓的历史与发展经历。今后还要在这里建立起农耕体验区、考古体验区等不同区域,形成一定的研学路线或者游览路线。”

粮食是河南这片土地最深沉的牵挂。滑、浚两县都是中原大地声名远播的产粮大县,全国人民每吃掉1000碗饭,就有2碗来自滑县的农田;全国人民每吃掉1000个馒头,其中有7个是滑县人送上的。

自古以来,以农为本,扛起粮食安全重任,是滑县、浚县无言而庄重的承诺。农业发展离不开水源,看运河便知晓国家管理之天下漕运,读懂万民生业之流蕴风物。正因运河的保护与开发,滑县与浚县生成共同的文化基因与身份认同,续写河畔农本担当。

滑县大运河鸟瞰图。

河上漂来的小镇

两岸居民让“母亲河”越流越清

或许你没有听过滑县,但你一定听过道口和它最出名的“道口烧鸡”。道口镇的繁华便得益于大运河。

据记载,隋代以后,卫汉水路上达百泉,下抵天津,水中“帆樯林立”。三百万之民船,四时畅行。南粮北运,津货南来,陆“通梁达燕、运卫仰鲁”,路上马蹄声、车轮声不绝于耳。明朝时期,运河航运鼎盛,河上船只千帆竞发,商贾蚁附,物货山集。运河送来城市的机遇,明清至民国年间,道口发展盛极一时,成为运河之滨的一颗璀璨明珠。

提到这段历史,滑县运河遗产监测中心的王国鸿认为大运河开放包容的文化底色因此而来:“因为运河的发达,民国时期许多生意人汇聚到道口并在此定居。道口是一个移民城市,在这里有东西南北甚至是中西方的融合,建筑、民俗习惯等都多有体现。在吸收外来文化的同时,滑县也在传承自己独有的‘老传统’,比如我们有特色的老功夫——字拳,夜幕降临的时候,常常能看到师傅们在广场上教五六岁的小娃娃们练拳。正是这种不求回报的义务教授,让老功夫代代传承。”

运河边安静的码头

大运河滑浚段能成功名列世界文化遗产目录,滑县运河遗产监测中心主任刘守义主任认为保留运河原生形态是重要原因之一,“运河本身是什么样,现在还是什么样。老河道、老码头、老城墙,都是历史遗留的痕迹。一千八百年来运河不曾断流,居民沿河定居,靠河生活,河边自然地形成了生活区和工业区。道口古镇也是因河而生,被叫做‘河上漂来的小镇’。启动申遗以来,滑县人民的环保意识不断增强,经过政府和民众的共同努力,还原了河道的原生风貌”。

细数滑县发展历史,刘守义主任将运河称为滑县的“母亲河”:“以前我们依靠水运、漕运,南北货物、贸易往来全靠水上交通。滑县作为一个农业县,发展也离不开水源。未来,我们还要在运河水上‘做文章’,把水用好,以便利旅游、运输等方面的发展。在促进旅游业的同时,增加居民的生活幸福感也必不可少。让生态环境更好,形成良性循环,环境宜居吸引更多游客,文旅发展提升居民生活质量。”

郑济高铁滑浚段。

隋唐大运河与“钢铁运河”

——跨越时空的交汇

2022年,在安阳滑县与鹤壁浚县的交界处,中国首座跨越两市两县的高铁站滑浚站开通运营,运河升级为“钢铁运河”。运河河道与郑济轨道相遇在此处,上演一出跨越时空的交汇。

滑浚站是滑县、浚县“和而不同、美美与共”的最好缩影。站在滑浚站内,向北走就到了浚县,北站房突出汉唐特色,庄重威严,室内设计仿照浚县古建筑风格;向南走就到了滑县,南站房采用夏商周建筑样式,吊顶灵感来源于滑县明福寺塔。

“我们要把黄河文化和运河文化融合推进,续写黄河故道农本担当,以多元文化为依托,按照核心发展、拓展带动、辐射县域的思路,一手点‘古’成金,让古文化变成新资本,一手点‘新’成金,大手笔构建大运河文化带滑县多层级全要素综合示范区,使文化与技艺相辉映、传统和簇新互融合、豪放与柔情同具有、前史与今日共昌盛,让千年文脉奔涌不息,让遗风雅韵彰显品位滑县,推进乡村振兴与文化传承融合发展。”滑县文广体旅局党组书记、局长李哲学说。

汤汤运河流淌鲜活历史,悠悠古镇承载千年记忆。

世界文化遗产大运河滑浚段像一条彩带,把具有厚重文化底蕴的滑县道口古镇和浚县古城两颗明珠紧紧连在了一起。过往,运河浩浩汤汤、水波荡漾,说不完古今兴废事;如今,铁路轨道叮叮当当,奏响新时代之歌,唱不尽民间烟火情。两条“运河”见证了时代的发展,也承载河两岸人们美好的希望一路前行。(宋向乐 梁雅琪/文 张雅涵/视频 韩雨松/海报)

编辑:王晓颖 审核 :赵汉青