大地赞歌·技艺的温度——河南洛阳雀金绣一针一线凝匠心

雀金绣、木雕、香包、竹纸……大多数手艺人一生只做一门手艺。技艺未老,大地有声,他们用匠心守护着传统文化的温度,也以创新与实践,诠释着工匠精神,让古老技艺焕发新的时代光彩。

——编者

河南洛阳:绣,一针一线凝匠心

绣娘正在制作雀金绣。许遐 供图

出身刺绣世家的王丽敏,虽自幼在绣架下耳濡目染成长,但她与刺绣的缘分,缘于2000年一个特别的契机。

彼时23岁的她,经营着一家设计公司。那是龙门石窟申报世界文化遗产的关键时期,洛阳市政府广寻人才开发文创产品。王丽敏凭借新颖独特的设计方案,获得制作金箔画的机会。初次接触金箔画,其精妙绝伦的工艺如磁石般吸引着她,而这份痴迷,被身为雀金绣传承人的爷爷看在眼里,一句“既然有这样的机会,我就教你做雀金绣吧”,看似随意的话语,却成为她与雀金绣命运交织的起点。

提起雀金绣,许多人脑海中会立刻浮现《红楼梦》里的场景:病中晴雯强撑着为贾宝玉缝补雀金裘。曹雪芹笔下“金翠辉煌,碧彩闪烁”的描绘,生动展现了雀金绣罕见的富丽效果。作为一种可追溯至战国时期的传统织绣工艺,雀金绣以珍贵的孔雀羽翎和黄金缕丝为主要线材,综合运用编织、雕塑、缂金等繁复技法,每一针每一线都凝聚匠心,具有材料珍稀、工艺严苛、绣品华美的特点。古都洛阳孕育了雀金绣,自宋代起,雀金绣便成为皇家与佛寺专用的贡品,堪称刺绣艺术中的瑰宝。

然而,由于制作工序繁杂、技艺要求苛刻,清末雀金绣便开始衰落。之后的传承也是困境重重——原材料来源稀缺,技艺要融合多种工序和10余种针法,需兼具高超技法与艺术审美,学习周期长、难度高,即便是很简单的绣作,也要几个月才能完成。

自踏上雀金绣的学习之路,王丽敏便全身心投入。从最基础的针法练起,她对每一个动作、每一次运针都反复钻研、力求完美。为掌握独特的金丝处理工艺,她常常整日泡在工作坊,不断尝试各种手法技巧。难关接踵而至,又一个个被攻克,她却笑称自己如同游戏于“升级打怪”的过程中,深深爱上了这门技艺。

位于洛阳炎黄路1号的雀金绣研究院,青砖黛瓦掩映在婆娑树影中,时光在这里放慢了脚步。在这座静谧而专注的院落里,仿佛只听得到绣架前飞针走线的窸窣声响。经过20多年的潜心钻研实践,王丽敏不仅完整复原了雀金绣和皇家御绣的古代工艺,更在传承中不断创新。她融合染、织、绣、绘、缂、嵌等多种技艺,将传统雀金绣与现代设计理念巧妙结合,让古老工艺焕发新生。

过去皇家的专属用品现如今走进了博物馆。洛阳博物馆正在展出王丽敏的“梵羽御璗——雀金绣文化艺术展”,精妙绝伦的作品展现了雀金绣的发展脉络和文化内涵。观赏性织绣一直是针分翰墨线夺丹青的珍品,比肩文人书画,王丽敏历时八年创作的《蓬莱仙境图》原稿为清代画家创作的绢本设色画,变成雀金绣作品后不仅表现出原作气吞山河的宏伟,而且通过配色使之更为深沉典雅。还有一些作品,观众观赏后惊叹于其中扑面而来的现代气息。王丽敏说:“我们除了在刺绣架前严谨创作,其他时间做事都不那么一本正经。”团队热衷于各种充满奇思妙想的尝试,为传统刺绣注入灵感。工作坊里,曾有绣娘因操作失误藏起“败笔”,却意外打破了固有的创作模式,在不完美中收获惊喜。通过尝试将不同材质与金丝搭配,她创作出一系列风格独特、极具艺术价值的作品。2024年,王丽敏享受国务院政府特殊津贴。

这位说话略带腼腆羞赧的高级工艺美术师、河洛工匠,并不想简单地重复自己。虽然她的作品供不应求,但她开始控制订单数量,只为全身心投入宝宁寺水陆图的雀金绣作品创作。这套明代宫廷画师绘制的以佛道儒等宗教人物、神话传说及世俗生活场景为内容的大型绢本重彩绘画作品,现存于山西博物院,是国内唯一完整的水陆画,堪称研究明代社会风俗的美术史宝库。共计136幅图的浩大工程,让她选择在有限的生命里,排除一切干扰,做一场毕生的作业。

她坚信,待水陆图完成之日,便是雀金绣蓬勃发展之时。(许遐)

四川乐山:繁,化浆为纸书写历史厚度

陈秀君正在检查竹纸质量。资料图片

手持帘床,轻轻入水。缓缓拿起床子,由左向右平移,待纸浆沁落在帘床上,成湿纸一张,陈秀君徐徐转身,将湿纸倒放在纸板上。

山野外,微风吹,纸坊里,水雾升。就着“咔嚓咔嚓”切割纸张的声音,陈秀君站在六尺水槽前,进行夹江竹纸的抄捞成纸工序。“夹江竹纸的制作程序极其繁琐,包括15个环节,72道工序,尤以这道工序最需谨慎,来不得半点急促。”陈秀君语气轻柔。

竹声“沙沙”,竹叶摇曳。在四川乐山市夹江县马村镇碧山村,状元纸坊是远近闻名的传统手工纸作坊。学习钻研夹江竹纸30多年,陈秀君已成为国家级非物质文化遗产代表性项目“竹纸制作技艺”的传承人。

做手工纸是一个漫长历程,最考验耐心。头年12月,工人师傅们就要到竹林砍竹。砍刀落下,嫩竹成捆,陈秀君这时已在池窖等候。一丈见方,两尺足深,竹料被一段段放进池里,水沤杀青。

“杀青后,要捶打竹麻,随后要选择上好的竹麻,进行浆灰、蒸煮。”陈秀君说,仅头锅蒸煮,就需历时7天7夜,要把竹料蒸的柔软,让竹纤维变黄变干。后续,再经洗料、二次蒸煮、捣制纸料、漂白等工序,才能进入抄捞成纸阶段。

约莫直径两米,大锅巨笼水汽袅袅。在状元纸坊里,一口篁锅里摆满了正在蒸煮的竹料,见证了陈秀君的滴滴汗水。不远处,摆着一套用于捣制纸料的木具。“只有经千锤万打,竹纸的纤维才能更充分析出。”陈秀君脚踩锤具,手做配合,捣锤声不绝于耳。

墙壁上,竹纸紧贴。一张张抄捞而成的湿纸,经压榨去水后,被晾晒在墙上。手抓毛刷,陈秀君轻轻扫过,静待湿纸风干。“自砍竹至纸张成型,手工纸需要匠人历时3个多月耐心制作,要是做纸马虎了,纸也会对人应付。”陈秀君说。

一张长寿书画纸,记录陈秀君的创新之作。传统手工纸保存千年,如何能使纸张长寿,墨色不减?多年来,这个问题一直让陈秀君反复思索。

前几年,一个偶然契机,武汉大学信息管理学院的刘家真教授来到碧山村,与陈秀君一起追寻手工纸的“长寿之谜”。“决定手工纸寿命的因素包括所用水质、杂质情况和晾晒方式等。”二人一商量,便决定由陈秀君尝试使用不同水质,然后对纸张进行检测,分析纸张各种元素的含量,发现手工纸的长寿之法。

一次次实验,一次次送检。几经波折,陈秀君引进了一台水质净化设备,减少影响纸张属性的重金属离子,又为竹纸用水增添所需元素。“你看,经过净化,我们纸张的铁离子、铜离子等含量大幅降低。”不仅用水有要求,要满足耐老化特性,纸张的pH值、碱储量也须达标。反复试验之后,陈秀君和刘家真将相应成果发表在学术期刊之上,也应用在夹江竹纸之中。

不惧繁难,学做手工纸,于陈秀君而言是使命责任。30多年前,她嫁进杨家,公公杨占尧是状元纸坊创始人,也是杨家手工造纸第十二代传人,其独创的“丈二匹”大型书画纸具有拉力强等特性,广受喜爱。跟随公公学制作竹纸,陈秀君刷纸把手都刷僵了,纸也刷了一堆又一堆,最终日积月累,技艺练成。

状元纸坊,总是童声朗朗。前不久,一所小学的师生来到纸坊,体验非遗技艺,纸坊顿时成了欢乐海洋。时下,陈秀君对竹纸技艺的研学实践更为看重。每有客人到场,她便携儿子、儿媳一家教授竹纸技艺。“不能让竹纸技艺到我这一代断了,要让更多的人熟识这项非遗。”陈秀君言语坚定。(王永战)

湖南长沙:慢,是对传统最大的尊重

彭南科在收割水稻。黄波 摄

湖南长沙莲花镇,木桥、石阶、篱笆围成的小院子,焕发着生机。院子的主人彭南科,身着藏蓝粗布衣,正在通过直播向观众介绍铜官窑瓷器。开窑、鉴赏、介绍……一气呵成,再泡上一壶清茶,望向远方的山林,仿佛田园山水中的世外高人。

49岁的彭南科,人生轨迹如同家乡湘西的山路般,曲折却始终向着故土蜿蜒。他曾当过老师和摄影记者,记录过城市的繁华。39岁那年,他又辞去工作,回乡创业,将湘西腊肉打造成品牌。2022年,彭南科再次转身,拿起摄像机对准了濒临失传的非遗技艺。“小时候,家人穿着蓑衣放牛,用石磨磨豆子。如今这些场景快消失了,我想把它们‘复活’。”彭南科说。他在抖音账号写下“乡村守艺人”的简介,从此,乡野田园成了他的舞台。

2022年6月,一条制作蓑衣的视频让彭南科“出圈”。视频中,他割棕片、理棕丝、纺线、织衣……6分03秒的成片背后,是艰难的摸索。“蓑衣摸过无数次,但怎么做,全家没人知道。”彭南科和父亲走村串寨去找师傅,却发现会做蓑衣的人年纪大了,很多年轻人已经不做蓑衣。彭南科自己找来一件旧蓑衣,从头到尾拆了一遍,然后照着比例复制。实在做不下去时,就向老师傅询问一些细节的处理方法。经过半个多月的努力,蓑衣终于完成。

这样的故事,几乎贯穿彭南科的每一条视频。每次从选题到拍摄、制作,彭南科总要和团队反复打磨。为酿一坛传统米酒,他从种高粱开始,记录发芽、收割、发酵、蒸馏的全过程,镜头跨越三季;为制作一方徽墨,他拜访多地匠人,最终发现模具倾斜角度才是成型关键。3年来,彭南科的足迹遍布安徽、湖北、广东、四川等地,接触到了上百位非遗代表性传承人。他感慨道:“每一件传统器物,都是先人与自然共处的智慧。”

在传播非遗的过程中,彭南科也遇到了一些挑战。“最大的困难就是如何让更多年轻人对这些古老技艺感兴趣。”他说,传统手工艺通常工序繁琐,需要以慢工细活的方式进行制作,这与当下快节奏的生活方式有些相悖。他的短视频画面精致考究,没有解说,在如世外桃源般的天然布景下,每一帧画面都恬静自然,再配上舒缓的音乐,让观众能够感受传统手艺的魅力。如今,彭南科的抖音账号已发布百余条视频,一条视频平均拍摄1500个素材,耗时短则一周,长则一年。有粉丝戏称他是“全网最不敢催更的博主”,他甘之如饴:“慢,是对传统最大的尊重。”

流量带来机遇,也带来责任。彭南科在古丈县发起“一村一主播”培训,教乡亲们用手机记录手艺;将工作室“南科院子”打造成“非遗谷”,邀请全国手艺人现场演示,并成立团队开发相关文创产品,想方设法实现活态传承。

夕阳西下,彭南科坐在院中打磨新做的曲辕犁。“学手艺,我认为有三个维度:形似、神似和魂似,我们再努力,也只能做到形神兼备。”彭南科感慨,“真正的灵魂,只有手艺人才有,因为大多数手艺人一生只做一门手艺。”或许,这就是守艺人的使命:在快节奏的时代,做一根坚韧的棕丝,唤醒乡愁的记忆和味道;做一星不灭的窑火,照亮文化的脉络和传承。(杨迅)

江苏徐州:传,五代人共绣芬芳

王秀英和孙女孙歌尧共同制作的莲花荷包。孙歌尧 供图

5月的徐州,天蓝得一尘不染。

潘安湖湿地公园,满眼绿色,硕大洁净的木棉花骄傲地立在枝头,再穿过一座小桥,就到了王秀英中药香包馆。门左侧,鱼纹的藤椅上,齐整铺着碎花蓝布。87岁高龄的“香包奶奶”王秀英,身着大红色中式盘扣上衣,黑色裤子,银发一丝不苟,眼神带光。

“香包自古就有人佩戴,主要是驱邪去味,寄托美好寓意。”话匣子由此打开。儿时的王秀英看到外婆、妈妈一次次做出喜鹊、荷花等栩栩如生的香包,无比羡慕。但由于布料、针线稀缺,家长们不让她碰。直到10岁那年,实在按捺不住,她偷偷取了大人用的针线,悄悄跑到僻静处,模仿着平时看到的做法,做了起来,错了就再拆再缝。等她把偷做好的人生第一件作品拿出来时,大人们惊呆了。那是一件玫红与翠绿色组成的香包,粉红的穗子飘垂下来,绳上穿着几个五颜六色的珠子,好看得像一位待嫁的新娘。

之后,外婆、妈妈就开始带着她做起香包来。“那时候没有所谓传承的概念,做香包都是送人的,外婆教妈妈,妈妈教我,纯粹是因为喜欢。”自此,一发不可收拾,王秀英一缝就是70余年——白天上班,晚上点灯缝,把外婆、母亲教的都学会后,就自个儿琢磨着做。“只要自己喜欢的,能看到能想到的,就想着法子做”。后来,她陆续制作出《公子香帽》《鸳鸯戏水》等优秀香包作品,成为徐州香包省级非遗代表性传承人、2018“中国非遗年度人物”。

在这种环境熏陶下,儿子、儿媳都成了“香包人”。说到这点,老人其实满怀愧疚。2012年,潘安湖湿地公园建成运营,当地政府特意找到老人,分她门面房作为香包工作室来经营。想到自己一辈子的爱好竟然受到如此重视,老人激动万分,立马答应下来。但在实际操作中,问题也接踵而来。

“人手不够,对于经营的事我又不懂,发票都不会开。”无奈之下,老人想到了儿子孙建。此时的孙建和媳妇正在市某演艺集团做音乐老师,哪里愿意回来?但看到母亲无助与期待的双眼,夫妻俩只好双双回乡。

作为第四代传承人,孙建此时任重道远。虽然从7岁起,他就跟着母亲拿针穿线。不过,景区刚开始营业,人气不旺,香包工作室该如何经营下去?

在那段最艰难的时光里,一件事彻底改变了孙建的思维方式。受当地非遗办的推荐,夫妻二人参加了原文化部、教育部组织的“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”。“这次系统的学习,让我真正意识到传承香包文化的重要性。”学成归来,孙建开始琢磨如何对香包进行创新。从材料、形状、色彩等各方面进行融合,终于制作出一款别具一格的“真棒”香包。在丝绸布料上绣制水纹,里面放安神助眠的薰衣草。这款小巧典雅的香包一经面世便广受欢迎。

“创新是连续的过程,离不开对传统的继承,又必须结合时代。”说起香包文化的传承与创新,第五代传承人孙歌尧说道。这个26岁的姑娘,和奶奶一样,着中式红衣、黑裤,扎着高高的马尾,眼神清澈。

从一个音乐专业的大学生,到接过这个非遗传承棒,孙歌尧也有过彷徨。直到有一天,奶奶提议带着她修复一件徐州香包经典作品“八鸡香篮”。一个月完工后,抚摸着柔柔的缎面和栩栩如生的图案,她发疼的眼睛突然湿润了。“我被这种美震撼了,那一刻我下定决心要把这技艺传承下去。”如今,这件作品正安静地放置在中国非遗馆。

年轻人的加盟让徐州香包展现了更大的魅力。运用明暗缲针、3D打版等技术,孙歌尧带着团队把香包做成了更便携的款式,钥匙扣、胸针、手机挂件……祖孙五代通过各种机会教会更多人做香包。“这个技艺不会失传了,我也就放心了!”说这话时,王秀英的表情完全舒展开来。(陆金玉)

广东潮汕:雕,磨炼的不仅是手上功夫

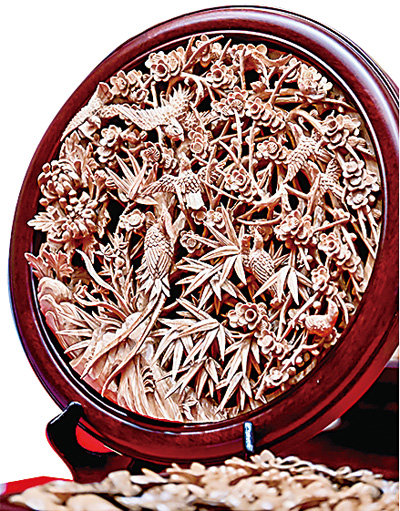

90后木雕手艺人陈嘉制作的木雕作品“四季平安”。陈嘉 摄

“嘟嘟嘟……”在广东省潮州市的陈舜羌工作室内,90后潮州木雕手艺人陈嘉正埋头雕刻。木槌轻重有致地敲击着刻刀,刻刀所至,木屑掉落,一朵寓意万寿的菊花在她的手中悄然“绽放”。

出身木雕世家的陈嘉,跟随父亲学习木雕技艺已有17年,另辟蹊径走出了“小而精”的木雕艺术创作之路。

陈嘉的爷爷陈舜羌是中国工艺美术大师,是潮州木雕代表作“龙虾蟹篓”的原创者之一,父亲陈培希则承袭了木雕世家的招牌。受家庭熏陶,她早早接触木雕,父亲雕刻掉下的木屑是她小时候的玩具,帮父亲打磨成品是她小时候的“工作”。儿时的陈嘉看着父亲每天把一块块木头变成一件件漂亮的艺术品,骄傲惊叹之余,她对这份“工作”产生了浓厚的兴趣,14岁那年正式拜师父亲学艺。“我们入门一般先学磨刀。当时每天蹲着磨刀一蹲就是两三个小时,手还经常被粗糙的磨石磨到起泡破皮。”陈嘉这才意识到,“这一行没那么容易”。

从磨刀、练习基本线条再到雕刻一些小物件,在日复一日的练习中,被刀划伤是常有的事。看着受伤的女儿,陈培希非常心疼,经常劝她别学了,“女孩子还是找个轻松的工作干吧。”陈嘉不肯,哭过痛过依然选择埋头前行。“朋友一直笑我说,人家是不撞南墙不回头,你是撞了南墙还要撞。”

陈嘉坦言,其实不是没有过放弃的念头,只是要强的她并不想半途而废,不想成为别人口中那个“肯定做不久”的人。“我是老师傅的女儿,别人能做到的,我为什么做不到!”正是这股不怕苦、不服输的劲,支撑着陈嘉渡过一次次难关。

“龙虾蟹篓”是潮州木雕的代表作,也是陈嘉家族传承的标志作品。要想出师,必须会做蟹篓。而这种多层次镂空雕刻,也是陈嘉学艺生涯的一大挑战。“篓子里的东西最难雕刻。没人知道木头里面的情况,凿的过程需要根据裂缝、木眼等实际构思,确保内外轮廓保持一致,达到环环相扣的效果。同时,还得保证里面的木材薄厚均匀、表面光滑,但外面已经有个篓子了,刀的角度很有限,只能一点一点雕琢。”在陈嘉看来,做木雕的过程非常打磨心性,磨炼的不仅是手上功夫,更是一颗耐得住寂寞、沉得下来钻研的心。

龙虾蟹篓,篓是基础,虾蟹是关键。为了雕出惟妙惟肖的作品,陈嘉到饭店吃饭都不忘观察虾蟹,甚至将虾蟹壳带回家研究。在废寝忘食的学习中,20岁那年,陈嘉独立雕刻完成第一件蟹篓作品。那些曾经不看好她的人,对她刮目相看。

2018年起,陈嘉开始不定期在湘子桥、己略黄公祠制作和分享潮州木雕。与游客的交流互动,让她的视野更开阔,也让她有了更多创作灵感。以往的潮州木雕作品多为大件艺术品,大家再喜欢也很难带回家中观赏。为了让木雕走进生活,陈嘉决定往“小而精”的方向发展。在她看来,木雕作品越小难度越大,力度控制需要更加精细。打火机体积大小的小型龙虾蟹篓,便是她探索创新的最大成果。此外,她还做了许多香薰、笔筒、梳子等小物件文创产品,成了游客争相购买的伴手礼。

不仅如此,陈嘉还积极与各类知名品牌合作,借助品牌的力量进一步扩大潮州木雕的影响力。她还参与创作了不少带有潮州木雕符号的香炉香座、扩香器等兼具艺术价值和实用价值的作品,跨界合作,让她更加笃定自己的创作方向。

“我希望潮州木雕能离生活更近些。”作为年轻一代的非遗手艺人,陈嘉深知传承的责任。“一项非遗只有被看见,才有机会被了解、被喜欢,进而被延续。现场体验、近距离接触是最好的‘被看见’的方式。”因此,陈嘉带着卡通动漫的木雕作品进校园,带着游客喜欢的文创产品上湘子桥,还经常让过往的游客体验、上手。

她欣喜地发现,喜欢潮州木雕的人越来越多。(李纵 杨燕芳)

编辑:谭敏