刻刀下的抗战记忆——马岭讲述父亲马基光的木刻往事

马基光 《边耕边备战》 木刻版画 1939年

马基光 《敌机过后》 木刻版画 1938年

马基光 《打回老家去》 木刻版画 1937年

马基光 《播种》 木刻版画 1937年

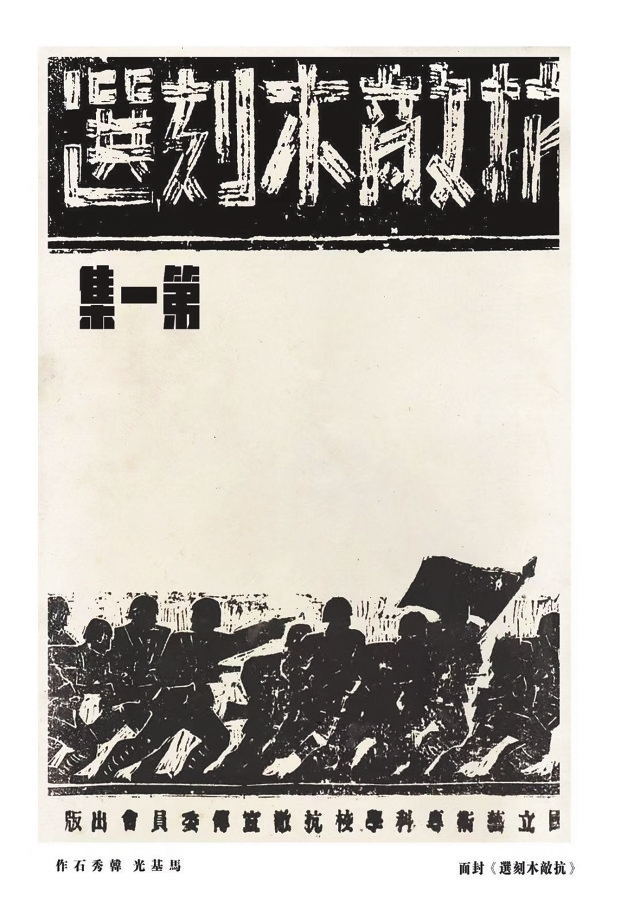

《抗敌木刻选》 封面 马基光 韩秀石 作

微信扫码观看视频访谈

□河南日报社全媒体记者 彭彬

1937年,全面抗战的炮声如惊雷般震彻神州。在杭州国立艺术专科学校的校园里,一位名叫马基光的青年学生将满腔悲愤刻进了木板的纹理。这位尚未毕业的艺术青年没有想到,他创作的木刻版画《打回老家去》成为抗战美术史上的代表作之一,也使他成为20世纪中国美术史上的著名版画家。这幅巴掌大小的版画在当时被全国各大报刊转载,画中抗战将士并肩冲锋的身影,激励无数国人投身救亡图存的洪流。

2025年正值纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,互联网上早已掀起自发纪念热潮。在这具有特殊意义的年份里,一个令人振奋的消息传来:马基光的9幅抗战木刻佚作惊现网络!这让马基光之子、河南省美术家协会原副主席马岭激动不已——此前,他仅见过父亲的17幅木刻版画。近日,我们专访马岭先生,听他讲述这些方寸木刻背后鲜为人知的故事。

烽火青春

“这本画册书页都散了,我用纸衬了一下。这是我父亲90多年前在杭州艺专读书时托同学从香港买回来的。”马岭向记者娓娓道来。

翻开珂勒惠支画集的散页,我们得以窥见马基光艺术生命的起点。他在杭州艺专读了三年高中,升入大学部绘画系后,在学校图书馆看到了鲁迅先生推荐的德国版画家珂勒惠支的画集。这位酷爱欧洲油画、国画得潘天寿亲授的学生,开始认识并关注版画的力量。“我父亲的版画是学珂勒惠支的。”马岭说,这种学习不只是简单的技法模仿,而是一种艺术精神的“致敬”——珂勒惠支作品中对社会底层人民的困苦、悲痛与抗争的观照,恰好契合了抗战时期中国艺术家的精神需求。

20世纪30年代初,鲁迅先生倡导的新兴木刻运动在上海、杭州一带蓬勃发展。杭州艺专先是成立了一八艺社,以木刻版画创作反映劳动大众的现实生活,被视为中国新兴木刻运动的发端。后来,由力群等人发起的木铃木刻研究会于1933年2月成立。马基光当年9月考入杭州艺专高中部时,校园里正涌动着新兴木刻运动的澎湃热潮。

1937年,七七事变爆发,马基光和艺专一批热血青年很快便投入抗日救亡的洪流中。《打回老家去》便是他有记载的第一幅木刻作品。随着日军的入侵,杭州艺专被迫南迁,由浙江经江西到湖南沅陵,最后又西迁昆明。他和学校一起流亡,抗战的现实和人民所受的苦难激发了他的创作热情。他的《打回老家去》《母亲》《民族恨》《边耕边备战》等都诞生于这段时间。

马基光生前曾这样记录这段经历:“作为一个青年人,当时爱国热情高涨。学校在沅陵时就成立了‘木刻研修班’,编印了《抗战木刻画集》散发全国各地,我一直是主要负责人之一。到昆明后,‘全国木刻界抗敌协会’的卢鸿基准备在昆明组织木刻分会,我约同学夏明、韩秀石等一同筹备……鲁迅逝世纪念日,我们走上街头开展义卖。此间,经常发表作品,宣传抗日。”后来,清华大学美术学院艺术学博士后谢春在《论抗战时期大后方的木刻艺术教育》一文中也提到,“1938年春,杭州、北平两艺专在湘合并,改名为‘国立艺术专科学校’。学校在沅陵时期,活跃在校园的木刻作者主要有夏明、马基光、韩秀石、黄守堡等人,他们举办了木刻展览,并经常在当地的报纸如《国民日报》《沅涛》《反钟》上发表木刻作品,以在社会中扩大木刻艺术之影响。”

“可见,我父亲当年在那批木刻创作者中是比较活跃的,很多活动他都是负责人之一。”马岭说。

“最令人感慨的是,”马岭说,“我父亲这些木刻作品基本上是学生时期做的,他当时读大二、大三。从这些作品中,你就能深切地感受到在国家危机的关头,他作为一个艺术青年的态度、情感和担当。这也正是王朝闻先生当年给我的回信中所说,‘这不只是他个人的历程的记录,从中也可看见当时青年一代、艺术青年的觉悟程度,在美术史上具有一定的意义。’”

抗战记忆

今年6月13日,一篇马基光木刻作品的微信文章在网上传开,由国立艺术专科学校抗敌宣传委员会于1938年8月13日出版的《抗敌木刻选》受到大家的关注。热心的网友转来文章时,马岭十分惊喜——这本集子里辑录了父亲的9幅作品,其中8幅为首次见到,而且封面也是父亲和韩秀石合作的作品。很快,在热心网友的接力下,又一幅珍贵作品浮出水面——《民众帮助军队搬运军火》刊登于1939年第25期《抗战画刊》,为这段历史再添力证。

据马岭介绍,马基光在自传里提到了30多幅木刻作品,但在那个颠沛流离的年代,很多作品都散佚了,留下来的仅有17幅。“看到这些作品重见天日,我感觉特别有意义。他的这批作品虽然在艺术表现上稍逊于之前的经典之作,但题材的丰富性却颇具价值,尤其是首次出现了日军暴行主题和组图形式,这不仅是对其抗战木刻的补充,更以鲜活的图像证史为抗战美术研究开辟了新视角,也为我接下来的研究提供了思路。”

1979年,马岭不忍父亲的遗作埋没家中,便将其作品照片寄给著名美术理论家王朝闻先生请教,没想到却让父亲的作品走到了美术史的聚光灯下——《打回老家去》被收录在《中国新兴版画五十年选集》(上)中,这令全国版画界重新认识了马基光先生和他的版画艺术。“这幅作品可以说是父亲的代表作。”马岭说,“日本人占领中国的东三省,父亲从小心里就怀有深切的仇恨。”正是这种家国情怀,促使他在抗战爆发后立即创作了这幅作品。画面中,南方毡帽与北方皮帽的并置绝非偶然,展现出他对民族团结抗战的深刻认知。王朝闻说:“这幅作品本质上就是一幅宣传画,很有号召力和感染力,当时对鼓舞民众的抗战意志发挥了积极作用。”

《敌机过后》这幅作品中,那个手捧自己被炸断的残肢、怒视敌机的形象,显然不符合现实逻辑,但却强烈地表达了民族愤慨。马岭指出:“它实际上带有一种表现主义,表达了一种情绪,一种仇恨。”这种超越写实的艺术表达,使作品获得了更为持久的精神震撼力。

王朝闻在与马岭的通信中指出,“1939年那几幅作品表明,不论题材是否来自切身的体验,当成当时所谓大后方的现实的反映,以及人民对现实的态度的反映,不失为一种镜子的价值。”马岭说,当时刘开渠先生也对父亲的作品评价很高,认为“他的木刻个性强,生命力强”。李苦禅、黄胄等大家亦在画作题跋与往来信札中,多次流露出对父亲艺术的由衷赞赏。

“我个人更喜欢《播种》这幅画。这个风格有点欧洲表现主义,人物高大健硕,造型夸张,透露出浪漫主义的英雄气概。”马岭意味深长地说,“画中的这个播种者,播下的不仅是种子,更是抗日的火种。我是这样理解的。”更令人感动的是,为将这份艺术传承延续下去,马岭鼓励儿子马天羽用当代的语言诠释这幅作品,创作成立体雕塑,让抗战精神在新时代继续生根发芽。

永恒价值

马基光先生1979年去世后,马岭便致力于父亲艺术的整理与研究。他根据父亲留下的资料、自传,查阅大量相关文献,不放过任何蛛丝马迹,将父亲的艺术年表、创作脉络、艺术交往和相关资料梳理得一清二楚。2015年,他将父亲的抗战木刻和其他代表性作品20余幅捐赠河南省美术馆,策划举办了颇具影响的“百年基光”精品个展。他的工作不仅是对父亲的纪念,更是对一段重要艺术史的抢救。

马岭说:“每当我翻阅这些作品时,总是被他的精神所震撼,也为他作品所透露出的坚实的造型、悲壮的意境和深沉有力的刀法所叹服。这些作品所蕴藏的力量,是寻常时期的创作所不能比拟的。这是历史的见证,是血火交织狂飙时代的记录,同时也显示出,在民族危亡的生死关头,一个艺术青年的明白的自我——爱国的赤子之心。”

“这也使我深深体会到,艺术只有反映时代,才是最有价值的。”身为艺术家的马岭,感触很深。

1995年抗战胜利50周年之际,马岭在《河南画报》发表《历史的见证时代的刀痕》一文,介绍父亲的抗战木刻艺术。《人民日报》《中国教育报》都推出了相关报道。今年是抗战胜利80周年,马岭仍在不停追寻着父亲的烽火刻痕。他表示,将沿着互联网上发现的新线索继续深入研究下去,让父亲的抗战木刻艺术被更多人了解。“这不仅是对一位艺术家的学术研究,更是让那些承载着民族记忆的作品穿越时空传递永恒精神力量的重要使命。”

编辑:陈静