“最严”条例守护南水的一千多天

大河网讯(记者 席茜)立秋时节,淅川县九重镇丹江湖畔满目苍翠。站在九重阁眺望,不远处的陶岔渠首镶嵌在青山之间,雾气缭绕、如诗如画。千里南水正是从这里启程,一路北上,流入京津冀豫千家万户。

“南水北调工程事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉。”2021年5月14日,习近平总书记在南阳市主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话,为新时代治水擘画了宏伟蓝图。

2022年3月1日,《河南省南水北调饮用水水源保护条例》正式施行,河南省人大常委会在习近平生态文明思想指引下,以最严格的生态环境保护制度,为一泓清水永续北上提供坚实法治保障。

《条例》实施三年多来成效如何?近日,记者深入南水北调中线工程核心水源区——南阳市淅川县、西峡县进行实地探访。

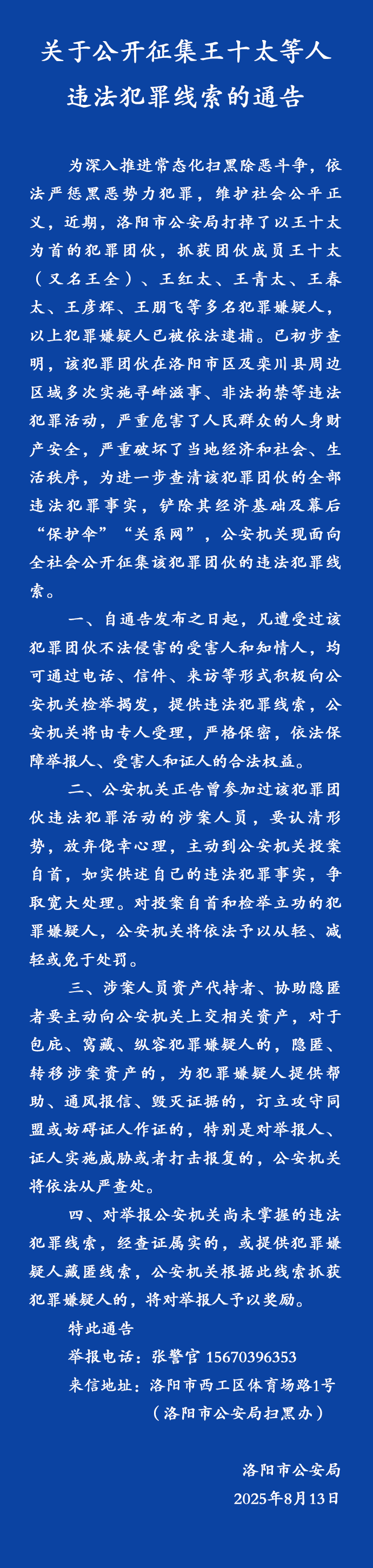

陶岔渠首小张冲附近一级保护区标识十分醒目

法治守护 碧水北上

“龙头开,南水来”。淅川县陶岔,作为南水北调中线工程的水龙头——渠首所在地,承担着将丹江口水库优质水源安全输往北方的重要使命。

在陶岔渠首小张冲附近,丹江口水库饮用水水源一级保护区的绿色标识十分醒目。像这样的警示牌、地理界标,在库区周边已设立近200个,清晰划定着保护的“红线”。

丹江口库区划定的饮用水水源一级、二级保护区和准保护区中,一级保护区全部位于淅川县境内。

禁止设置排污口、开采矿产资源、建设畜禽养殖场、使用农药、放生、游泳、垂钓……《条例》对保护区内的行为设定了最为严格的规定。

为守牢水质保护底线,淅川县聚焦库区非法捕捞、违规垂钓、库汊围网、违规建设等重点问题开展执法,全链条打击环境违法行为。

“《条例》为全县水源保护工作提供了法规准绳、行动纲领,让我们在工作中有法可依,执法也更有底气。”淅川县人大代表、南阳市生态环境局淅川分局局长王君深有感触地说。

最严格的制度,必然伴随最严格的执行。严治与严管,让核心水源区水质保护力度空前。

王君介绍:“今年水位大幅下降,我县组织开展丹江口库区环境综合整治‘雷霆’行动,立案查处环境违法案件22起,督促整改问题100余个。”

2024年以来,当地开展集中巡库100余次、常态化巡库800余次,处理各类问题500余起,依法查处36起;检查企业346家次,处理环境违法行为12起。

“通过系统治理、严格执法监管、强化生态修复等一系列组合拳,我们有效保障了陶岔取水口水质常年稳定保持在Ⅱ类及以上标准。”王君说。

孔沟小流域内千亩猕猴桃郁郁葱葱

荒山批绿 护水富民

眼下,西峡县五里桥镇的孔沟小流域内,一河两岸的千亩猕猴桃郁郁葱葱、长势喜人。不远处,孔沟小流域生态治理暨人居环境改善项目正如火如荼地进行。

同为南水北调中线工程的核心水源地,西峡县积极探索小流域综合治理新路径,走出了一条水土保持、涵养水源、生态建设与经济发展互促并进的新路子。

做好水土保持,是保障水质、实现南水北调后续工程高质量发展的关键环节。

《条例》规定:应加强水源保护范围内的水源涵养林建设,统筹推进水土流失治理,有效提升生态涵养和防护功能。

曾经的孔沟小流域,荒山荒坡植被退化,河道淤积水流不畅,生态环境十分脆弱。

为此,西峡县大力调整流域内土地产业结构,引导农民发展生态经济型产业——猕猴桃种植。

乘着流域综合治理的“东风”,孔沟小流域内的孔沟、土槽、封店3个行政村,依托特色产业发展,人均年收入均超过3万元。

“以前这里到处都是荒山,一下雨山上的土都会被冲走,这几年变化可大,山绿了、产业好了、村子也美了。”孔沟村猕猴桃种植户李兴说。

坡改梯、退耕还林、拦砂坝、生物堤防、生态修复……一系列水土保持工程措施多管齐下、接续发力。

目前,流域内12.93平方公里的水土流失面积得到全面有效治理。

如今,孔沟小流域的水土保持率已由治理前的46%大幅提升至97%,宜林宜草面积绿化率高达90%以上,小流域出口水质长期稳定在Ⅱ类水标准以上。

昔日的荒山秃岭,变成了生机盎然的“绿色桃园”。当地村民真正吃上了“生态饭”,鼓起了“钱袋子”,绿水青山成了护水富民的金山银山。

省十四届人大常委会第十八次会议现场

监督有力 一严到底

守护好一库碧水,立法与监督缺一不可。在人大监督的助力下,法治的基石将更加牢固。

前不久,一份关于《河南省南水北调饮用水水源保护条例》贯彻实施情况的报告提请省十四届人大常委会第十八次会议审议。

这份长达14页、7000余字的报告,是省人大常委会历时数月,深入南阳、三门峡、焦作、新乡、安阳5市24个项目点,通过明察暗访、随机抽查、座谈交流等方式,对《条例》实施三年多来的一次全面“把脉问诊”。

报告充分肯定了《条例》实施以来取得的显著成效——配套制度机制不断完善、水源保护工作成效显著、生态保护工作深入推进、工程保护工作不断加强、执法司法落实更加有力。

同时,《报告》直面问题,提出要严格落实法定职责、完善制度体系、强化重点问题整治、提升治污水平、强化协同治理等意见建议。

牢记嘱托,使命在肩。省人大常委会以法治力量守护“生命线”,用监督利剑护航碧水安澜,以实际行动确保“一泓清水永续北上”。

唯有凝聚合力,监督才更加有力。近年来,南阳市人大常委会把生态环境保护作为重中之重,紧盯《条例》贯彻实施情况开展执法检查,聚焦垃圾处理、污水治理、村容村貌提升等重点问题,开展多样化、持续性的监督。

中线工程通水以来,丹江口水库陶岔取水口和总干渠水质持续稳定在Ⅱ类及以上,累计调水721亿立方米(其中我省250亿立方米),受益人口1.14亿人(其中我省3500万人)。

问渠那得清如许,为有源头活水来。在陶岔渠首大坝,清澈的丹江水,由此汩汩流向北......

记者手记:

每一滴跨越千山、润泽北方的南水,其清澈安宁的背后,是法治力量的坚实支撑,是无数守护者恪尽职守的努力与付出。

从《条例》的诞生,为水源保护立下“最严规矩”,到各地严格执法、付诸行动,再到省人大常委会深入一线执法检查,以监督利剑护航法规实施,让“有法可依”迈入“循法而治”的新阶段,共同构筑起我省守护南水的“铜墙铁壁”。

编辑:祝萍