从治疗到“智”疗 解码河南数智健康发展新图景

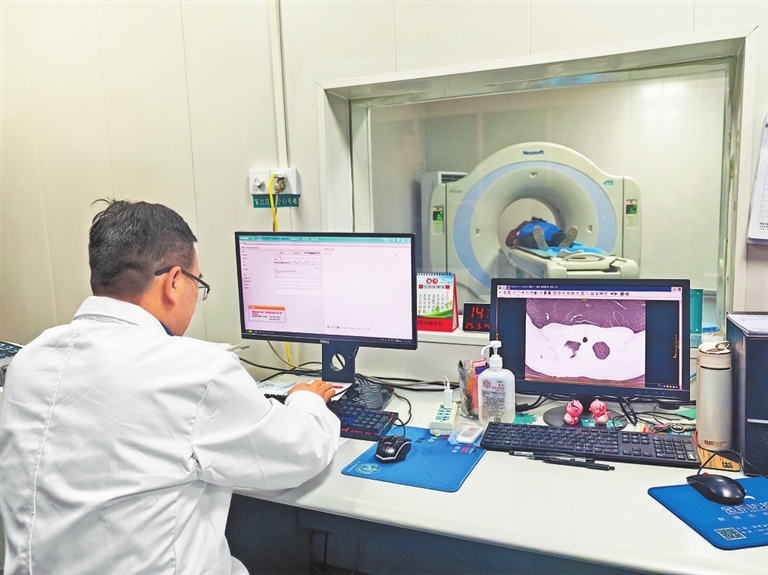

开封兰考考城卫生院CT室。 李晓敏 摄

济源市心电一张网。 许冬冬 摄

巩义市家庭病床远程问诊现场。 许冬冬 摄

□本报记者 李晓敏 实习生 金玉茹

科技浪潮奔涌,数智力量正以前所未有的深度融入卫生健康领域。“互联网+医疗”“人工智能+医疗”迸发巨大能量,催生众多医疗服务新模式。这不仅优化了医疗资源配置,也为患者带来了更优的就医体验。

河南的数智健康进展如何?数智技术带来了哪些就医新体验?近日,记者深入一线,探寻答案。

乡医坐诊有“智囊”,基层诊疗更精准

8月13日上午9点,内黄县楚旺镇卫生院。全科医生韩志平正在诊室忙碌,堤上村村民卢海(化名)前来就诊。

“最近三四天一直感觉恶心。”卢海说。

韩志平一边问诊,一边在电脑上的智能辅诊系统中输入信息。随着问诊深入,系统给出了多种可能的疾病提示,包括胃肠道疾病和颈椎病。

“以前遇到这类患者,思路容易局限在胃肠道疾病上。”韩志平坦言。这次系统提示颈椎病的可能性,促使他进一步为病人查体,最终排除了胃肠道疾病,确诊为颈椎病。对症治疗后仅两天,卢海的症状便明显好转。

“有了这个系统,我的诊疗思路开阔多了。”韩志平感慨道。

这个系统,正是由省卫生健康委牵头试点实施的家庭医生临床服务智能化应用——一种垂直类大模型,目前在兰考、内黄、息县三个试点县应用。

“目前,这套辅助诊疗系统已覆盖我县17家乡镇卫生院和520所村卫生室。”内黄县卫生健康委相关负责人介绍。基层医生在诊疗时,系统会主动提供诊断建议、检查处方是否合理,极大地助力了基层诊疗的规范化。

“就像坐诊时身边有位三甲医院的专家实时指导,特别踏实,感觉自己的诊疗水平明显提升。”韩志平这样形容。

一次惊险经历让韩志平对系统更加信赖。去年深秋,一位70多岁的老人因手麻前来就诊。韩志平首先想到的是脑血管病或颈椎病。然而,在问诊过程中,老人提到手麻伴随咽喉部不适,此时系统突然在电脑上弹出警示:考虑心肌梗死可能。

韩志平立即联系卫生院心电图室检查,结果证实为急性心肌梗死。医护人员迅速为老人用药,并同步拨打120急救电话。老人被及时转送至上级医院植入支架,成功转危为安。

“病情进展非常快,在120车上疼痛就加剧了。多亏智能助手提前预警,我们及时做了心电图并用上了药。”这次经历让韩志平印象深刻。

更值得称道的是,系统不仅能辅助诊断,还会提供多个用药方案建议,并及时纠正不合理用药。韩志平举例说:“比如医生如果开了两种存在配伍禁忌的药物,系统会立刻弹出提醒。”

工作之余,韩志平也常利用这个系统学习相关知识。“它就像一部权威的医学百科全书,方便又实用。”他说。

据智慧监管平台分析数据显示,截至目前,该辅助诊疗系统已在兰考、内黄、息县三个试点县累计提供逾1638万次辅助诊断建议,发现并纠正1264份不合理处方,有效避免了漏诊、误诊现象的发生,在规范基层诊疗行为、提升常见病多发病诊疗能力、改善基层医疗卫生服务质量方面发挥了积极作用。

据了解,“十五五”期间,省卫生健康委将以《河南省“人工智能+医疗健康”三年行动方案(2024—2026年)》为统领,规划8个重点项目和35个应用场景,重点围绕诊断、治疗以及健康管理,研究训练辅助诊疗、健康管理、中医药管理3个行业垂直大模型,积极推进眼科、肺癌、食管癌、高血压4个专科专病率先突破,优先推出中医经络检测、中药材智能检测、中医智能体辨识、按摩机器人等中医服务模型。

县域卫生“数智突围”,资源整合惠民生

基层诊疗的智能化是起点,县域资源的整合则是更深层的“数智突围”。在我省全力推进“2025年底90%以上县域建成紧密型医共体”的背景下,数字技术已成为撬动基层医疗资源整合的关键支点。

8月14日,巩义市站街卫生院彩超室。从业30余年的常春升医生正为一位90多岁的老太太检查。老人右侧腋窝发现肿块,外科初诊疑似炎症包块,建议彩超复查。面对图像,常春升难以明确区分是炎症包块还是淋巴结肿大,随即通过远程彩超系统,连线巩义市人民医院彩超中心。

画面实时传输至上级医院,值班医生一边指导常春升调整扫描角度,一边分析图像,最终确诊为淋巴结肿大。

在站街卫生院彩超室,遇到复杂病例,上级医院及时线上远程指导已成常态。

“以往这类检查都得往县里跑,如今在家门口就能享受县级诊断,省时省力又省钱!”患者家属感慨道。

这得益于巩义市构建的数字医共体服务体系。该体系将碎片化的医疗资源高效整合,并通过数字化手段赋能全域医疗协同。

据了解,目前巩义紧密型医共体,以巩义市人民医院为枢纽,建成了县域医疗服务云,无缝连接3家县级医院、5个社区卫生服务中心、15家乡镇卫生院及310个村卫生室的核心业务系统。

医共体打造了远程影像、心电、超声等12大医疗服务中心,推行“基层检查、上级诊断”模式,7个乡镇卫生院配备CT,310个村卫生室配备心电图机,检查数据实时上传至县域诊断中心。截至目前,医共体累计开展远程医疗服务超170万例次,为群众节省医疗支出超亿元。

此外,医共体自去年7月上线处方智能审方系统,通过“药事中心监管+AI辅助”机制,实现不合理处方智能拦截,全市合理用药水平提升约15%。

在慢病精细管理方面,该医共体构建全域健康管理体系,高血压、糖尿病等慢病患者数据推送至健康管理中心,推动管理规范化。成效显著:心血管病住院人数从2021年的6000余人降至2024年的3000余人,急危重症发病率下降。

巩义的实践是缩影。

目前,全省已有49个县域医共体完成了全员人口、健康档案、电子病历、临床诊疗、医疗资源及基础资源等核心数据库建设。通过数字化驱动,优质医疗资源持续扩容下沉、区域布局更趋均衡,成功打造出巩义、郏县、新安、新野等一批具有示范效应的“数字医共体河南模式”。

打通医疗信息“经脉”,全省联动提效能

县域的“突围”离不开省级信息“经脉”的贯通。

曾几何时,我省各家医院的健康数据如同散落的“信息孤岛”,沉睡在本地服务器里,互不相通。如今,随着河南省全民健康信息平台的全面贯通,这一局面正在发生翻天覆地的变化。

8月14日,在河南省卫生健康委的演示现场,工作人员轻点鼠标,输入患者信息后,该患者近两年在所有医疗机构的就诊记录立即清晰呈现,更令人称道的是系统右侧的“健康画像”功能——通过AI智能分析,将患者的主要健康问题和次要问题以直观的环形图展示。

一位两年就诊66次的女性患者,系统自动分析出她的主要健康问题是易栓症,次要问题包括维生素D缺乏、类风湿性关节炎等7个方面。

“这种智能分析让医生不再需要逐条翻阅就诊记录,极大提升了诊疗效率。”省卫生健康委信息化处二级调研员薛新功这样评价道。

这一智能应用的背后,是我省创新采用“实体+虚拟”模式打造的全民健康信息平台的强力支撑。省卫生健康委信息化处处长王明霞介绍,目前全省已建成1个省级平台和18个市级平台,其中12个市有实体平台,6个市由省平台提供虚拟服务,实现了省、市、县三级全覆盖。目前,平台用户5万多个,汇聚了230多亿条数据,不仅能跨医院、跨部门共享信息,更从单纯的数据仓库升级为支撑全行业管理的综合服务平台。

为了让数据真正流动起来,我省将医疗机构接入平台的比例纳入了重要考核指标,目前全省所有二、三级公立医院已100%接入,基层医疗机构接入率接近六成,民营医疗机构介入率四成以上。

此外,我省还大刀阔斧整合了省级层面37个垂直业务系统,拆掉了“信息烟囱”,实现了“一次登录,多系统漫游”。

如今,这些努力正在转化为实实在在的惠民成果:单病种创新中心建设成效显著,郑州大学第一附属医院、河南科技大学第一附属医院等单位,围绕肺癌、高血压、糖尿病等疾病建起了高质量数据集;医检互认系统覆盖769家二级以上医院,累计互认2870万次,互认率高达81%;新生儿“一件事”服务集成8项业务,自去年新版上线以来累计线上办理30多万件;全省互联网医院达206家,服务超644万人次;远程会诊网络实现省市县全覆盖。

省卫生健康委相关负责人说,信息化的核心是便民惠民。随着省级信息“经脉”的全面贯通,河南智慧医疗建设正迈入高质量发展新阶段,真正实现让数据多跑路、百姓少跑腿的美好愿景,为人民群众带来更多看得见、摸得着的健康福祉。

编辑:祝萍