点赞!2025年河南省“最美医务工作者”揭晓

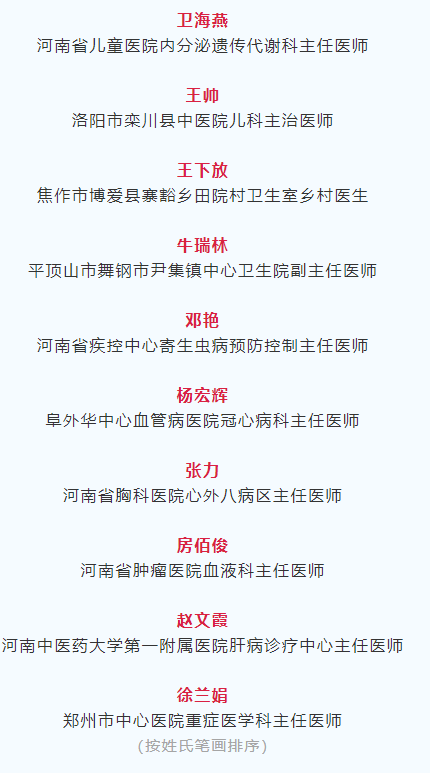

大河网讯 点点星光汇聚,照亮了健康河南的璀璨星河。日前,2025年河南省“最美医务工作者”发布仪式举行,2025年河南省“最美医务工作者”获奖名单揭晓,10位医生荣获这一殊荣。此次活动由中共河南省委宣传部、河南省卫生健康委员会联合主办。

本次活动旨在深入宣传全省卫生健康系统在扎实推进健康河南建设过程中涌现出来的医务工作者先进典型,展现医务工作者坚持生命至上、以人民健康为中心的高尚品格和精神面貌,激励广大医务工作者继承和弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神,进一步增进社会各界对医务工作者的理解,构建更加和谐美好的医患关系,努力推动河南卫生健康事业高质量发展,为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章提供坚实健康保障。

荣获2025年河南省“最美医务工作者”的10位医生,来自不同的医疗机构和专业领域,他们始终扎根于各自的岗位,在临床诊疗、疾病防控、基层健康服务等多个方面辛勤付出,用实际行动践行着医务工作者的使命与担当,为保障人民群众的生命健康作出了重要贡献。

一起看看他们的感人事迹——

张力 河南省胸科医院心外八病区主任医师

心跳搭桥的“探路先锋”

张力是攻坚“大血管禁区”的探路先锋,他克服了河南省心血管外科领域的“九个困难”:1998年在心脏不停跳的情况下完成冠脉搭桥,2002年完成全胸腹主动脉置换……2023年,他耗时12小时成功完成高难度的“巨创手术”(Bentall+全弓置换+胸腹主动脉置换+肋间动脉重建),挽救多脏器灌注不良的危重患者。

在工作中,张力始终将患者利益放在首位。病例讨论时,“省钱”是必设环节;手术中,他在保障患者安全前提下,通过减少缝线开支、降低输血成本等为患者节省费用。他还多次参与红十字会、慈善总会公益活动,帮助商丘市224名先天性心脏病患儿得到及时救治,用仁心大爱为困难患者撑起一片天。

徐兰娟 郑州市中心医院重症医学科主任医师

照亮暗夜的生命之光

2015年,12岁的琪琪车祸导致重度颅脑损伤、严重颌面部损伤及多发肋骨骨折。就在琪琪父母绝望放弃时,徐兰娟说:“给我三天!” 她吃住在科室,根据琪琪的病情不断调整治疗方案……96小时后,病床上的琪琪手指动了,这细微的动静让在场所有人喜极而泣。多年后琪琪报考大学志愿,特意打电话告诉徐兰娟:“我想成为你。”

“患者病情进展迅速,1小时内病原学送检,3小时内完成限制性液体复苏……第7天患者清醒,第一次睁眼……”这是徐兰娟为曾经多器官功能衰竭的孟先生记录的救治日记。孟先生的女儿在其父康复转出ICU时,拿到了这本记录父亲救治全过程的日记。这样的日记,徐兰娟6年写了3000多本,她常说:“患者来到重症监护室就像走进了暗夜,而我愿做一道光,不断照亮。”

房佰俊 河南省肿瘤医院血液科主任医师

血癌患者眼中的希望

多发性骨髓瘤是一种血液系统肿瘤,且极易漏诊、误诊,平均生存期仅2~3年。面对这一治疗困境,房佰俊经过长期摸索梳理,在全国率先创立了多发性骨髓瘤诊疗路径,将患者平均生存期延长至8~10年,为同行提供了可复制可借鉴的“河南方案”。

“把患者当自家人”是房佰俊的行医信条,他常为经济困难患者垫付医药费;每天的数次查房,“张大叔”“李大姐”是他对患者的习惯性称呼,拉家常、关窗户、掖被角,是他习以为常的举动;他坐诊时必起身迎送患者,细问病情,点滴细节尽显温情。

即便自身不幸罹患听神经瘤,出现左脸麻木、左耳失聪的症状,房佰俊依然坚守岗位,“现身说法”鼓励患者:“你看我也是个肿瘤患者,我不也很想得开嘛!”

邓艳 河南省疾控中心寄生虫病预防控制主任医师

寄生虫病防控前线的“侦察兵”

在看不见硝烟的寄生虫病防控战场,邓艳是无畏艰险的“疫线侦察兵”。她曾自费采购螺类解剖寻找广州管圆线虫标本,也曾在临产前坚守基层开展食源调查,直至深夜破水入院。

寄生虫病发病率虽低,却常成临床难题。为了帮助患者治疗疾病,邓艳将门诊作为重要窗口,通过对居住地、饮食史、接触史的询问排查,精准溯源。她为襁褓中的婴儿找到土壤中的粪类圆线虫源头;为久治不愈的“移动皮疹”确诊钩蚴移行症;为非洲归国十年血尿患者揪出埃及血吸虫,帮助患者恢复健康。

杨宏辉 阜外华中心血管病医院冠心病科主任医师

精琢细研的生命难题“攻坚者”

为了攻克冠脉钙化导致的高死亡率,杨宏辉远赴国外潜心学习尖端旋磨技术,于2009年成功完成了院内首例复杂冠脉钙化旋磨手术。此后他不断精进技艺,将此类手术时间从4小时缩短至2小时左右。截至目前,他累计完成旋磨术超600例,带领团队4年蝉联全国旋磨手术量第一。

作为国家卫生健康委健康科普专家,杨宏辉深知预防重于治疗的意义。他的足迹遍布全省100多个县区,通过深入基层义诊、普及健康知识、组建12个“冠心病预防”科普群(近6000名患者)的方式,他将技术火种与健康理念播撒到基层,为患者筑起一道心脏健康的防护墙。

王下放 焦作市博爱县寨豁乡田院村卫生室乡村医生

服务乡亲46年的“山区120”

凌晨两点冒雨抢救心脏病人、寒冬夜翻越冰封山梁救治高烧患儿,嘴部摔伤缝针、肋骨骨裂仍出诊……在46年村医生涯中,王下放累计出诊7万人次,骑坏8辆摩托车。寨豁乡95个自然村的每一条山路上,都刻着他的车辙印。村民常说:“他的车灯一亮,咱心里就踏实!”

2025年初,王下放连续三天每天往返20里山路,为田院村的患者输液,并在旁守候3小时防止意外发生。每次仅收费15元,只能勉强支付油费,在他看来:“乡亲需要,亏钱也得去。”46年来,王下放不仅对贫困患者医药费能免则免,而且还义务帮助村民捎带粮油等日用品,被群众称赞“不是亲人,胜似亲人”。

王帅 洛阳市栾川县中医院儿科主治医师

以医术回报社会的拐杖仁医

王帅虽然因患小儿麻痹症致双腿萎缩,但他始终没放弃对理想的追求。2005年,他以跪地抢救中暑路人的义举和超过分数线25分的成绩考上医学院校。求学期间,王帅珍惜得之不易的学习机会,苦学医学理论,勤奋操练临床实践,最终以儿科专业第二名的成绩毕业。他婉拒留校岗位,坚持选择临床儿科工作。

2008年,王帅参与手足口病防控工作,因为县域地处山区,许多农村患者依靠班车出行,为了让患者早一些看完病,他连续10余天放弃午休,每次都是忙碌到深夜。一天下午2点多,带孙子看病的王大娘端了一碗烩面到诊室劝王帅:“孩子,吃口饭再看病吧!”诊室的患儿家属都抱着孩子默默退出门外,让王帅休息。他只花了10分钟时间吃饭,然后开门继续看病。王帅常说:“我受恩于社会,当以医术回报。”

牛瑞林 平顶山市舞钢市尹集镇中心卫生院副主任医师

乡亲们的“健康守门人”

1993年,19岁的牛瑞林从学校毕业,背起药箱扎进故乡尹集镇的山坳,立誓要用所学的知识为山区群众服务,努力不让乡亲们为看病而东奔西走。

为了满足乡亲们的看病需求,牛瑞林通过外出进修培训以及自学等方式,学习了内科、中西医结合、中医适宜技术等知识,成为名副其实的全科医生。为了方便患者就医,节假日和周末他常常放弃阖家团圆在医院接诊。为24小时随叫随到,他常年住在职工宿舍,“住在医院,心里踏实”。牛瑞林的付出换来了患者的信任,卫生院的诊疗人次从每年1.2万增长到8万,牛瑞林本人平均每天接诊并服务40余名患者。

卫海燕 河南省儿童医院内分泌遗传代谢科主任医师

儿童罕见病领域的“生命解码者”

卫海燕深耕儿童内分泌遗传代谢病领域34年,从纷繁的临床表现中抽丝剥茧,破解藏在基因里的致病密码,阻断遗传疾病向下一代传递。先后获得省、市医学科技奖7项,主持国家、省、市科研项目6项,发表学术论文127篇,参编专家共识15部。

卫海燕注重临床和科研双翼齐飞,开展河南首个儿童生长发育多中心研究、主导成立河南省儿童疑难罕见病诊疗中心、构建108家成员单位诊疗联盟、创新性地设立青春期医学病房……同时,她还把科室团队打造成“临床—科研复合型战队”,并通过举办学术活动,促使全省内分泌遗传代谢专科医生从不足20人增加到400余人,为全省儿童内分泌遗传代谢疾病的治疗作出了突出贡献。

赵文霞 河南中医药大学第一附属医院肝病诊疗中心主任医师

德术双馨的杏林典范

在临床一线,赵文霞是不知疲倦的“拼命三娘”,年近七旬仍坚持每周5个半天门诊,年均门诊量为1.5万人次,日均工作超10小时,累计救治患者超56万人次,疑难重症占比59%,外地患者达69%,群众满意度100%。

作为全国知名肝病专家,赵文霞将肝病外治技术推广到全国127家医院,吸引72家单位前来参观学习;研发医院制剂“消脂护肝胶囊”“软肝丸”“利水颗粒”等;主持国家“十一五”科技支撑计划课题、国家自然科学基金项目等20余项,获省部级科学技术进步奖8项;培养硕士115名、博士及博士后21名,带教培育全国中医临床优秀人才24名,河南省拔尖人才12名。(杨露露)

编辑:祝萍