【五省联动报道】烽火留痕:文物里的抗战记忆

中安在线、中安新闻客户端讯2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中安在线联合中国江苏网、浙江日报潮新闻、大河网、山西新闻网,共同推出纪念抗日战争胜利80周年特别策划节目——“烽火留痕:文物里的抗战记忆”五省联动网络直播。

五省媒体记者深入各地抗战纪念馆、抗日纪念园、党史馆等地,找寻一件抗战文物,挖掘文物背后的故事,带网友们重回那个战火纷飞的年代,感受那份不屈的民族精神与炽热的家国情怀。

【安徽】一件泛白的老式棉袄 见证新四军歼灭敌寇的英勇身影

在中国共产党合肥历史馆里,静静陈列着一件颜色已泛白的老式棉袄。

这件棉袄看似普通,却非常珍贵。说它珍贵,一是棉袄的主人是合肥地区为数不多的新四军女战士之一,二是作为一件“武器”,棉袄见证了其主人为地下党员的丈夫报仇雪恨、歼灭敌寇的那段惊心动魄的岁月。

棉袄的主人名叫晋克芳,因为家境贫苦,她从小便给一户人家做童养媳,19岁那年,她与这户人家的儿子徐凯南结了婚。婚后,夫妻感情和睦恩爱。不久丈夫就参加了革命,深明大义的晋克芳在知道后非常支持丈夫的工作。

1936年4月,已是中共地下党员的徐凯南,在肥东县梁园区鲁店以开药房为掩护,从事党的地下交通工作,而晋克芳则经常帮丈夫做一些搜集和传送情报的事情。

抗战初期,随着新四军的组建,徐凯南也由地方武装编入新四军四支队江北游击纵队。1939年冬,徐凯南带着警卫员罗林福到晋克芳的老家桥头集,准备接12位热血青年参加新四军。殊不知徐凯南的到来被潜藏在内部的叛徒向敌人告了密。

村子突然被包围,徐凯南和警卫员罗林福突围中因寡不敌众,罗林福壮烈牺牲,徐凯南伤重被抓。敌人对徐凯南软硬兼施,一会儿酷刑摧残,一会儿又劝其投降叛变,均遭徐的拒绝。最终,徐凯南被敌人秘密杀害了。

徐凯南牺牲后不久,附近的村庄却传开了徐凯南叛变投敌的消息:“徐凯南肯定投敌了!不然怎么就他不见了?”“罗林福怕是发现他叛变,被他灭口了!”

这些话像刀子扎在晋克芳心上。她与徐凯南自幼相识,从童养媳到结发夫妻,十年间她看着丈夫冒死传递情报、资助伤员,怎么可能是叛徒?可她拿不出证据,只能眼睁睁看着丈夫从抗日英雄变成“汉奸”。

晋克芳强忍着悲痛,并没有坐以待毙。她暗地观察新四军四支队一中队队长宣某的行踪,多次发现宣某夜晚出入于李道传伪团部,形迹可疑。游击纵队领导听了晋克芳的报告后,派人经过进一步调查,终于弄明白了。原来,伪团长李道传一心想除掉徐凯南,便暗地收买了一中队队长宣某。那天晚上宣在桥头集精心设计了一个骗局,徐凯南不知是计,被事先埋伏的伪军抓获并杀害。

弄清情况后,1940年初冬的一天晚上,在青龙厂的一家饭馆里,新四军四支队团长谢禄轩借着宴请十多名干部的机会,一举拿下了一中队队长宣某,当众揭穿了宣某出卖徐凯南的真相,将他就地处决。正是在晋克芳的协助下,她不仅为丈夫昭了雪,也为新四军清理了一颗定时炸弹。

后来,晋克芳接替丈夫成为交通员,继续在敌后传递情报。通过在对敌斗争中不断磨练,晋克芳从一个普通的农村妇女,逐步成长为隐蔽战线上一名合格的地下尖兵。她后来捐赠给中国共产党合肥历史馆的那件棉袄,虽然因为年代久远显得有些破旧,但依然可见蓝色面料上的一朵朵小花,以及做工考究的盘扣。而当时,她正是以这件棉袄为“武器”,把一些秘密情报缝在棉袄不起眼的夹层里,胆大心细地送出去。

就这样,抗战期间,晋克芳一直活跃于皖中各根据地之间,为新四军歼灭敌寇立下了功勋。新中国成立后,晋克芳拒绝了政府的特殊照顾,她说:“凯南是为国家死的,不是为我个人。我能劳动,不用麻烦国家。”她长期在平凡的岗位上勤勉敬业,晚年她还关注青少年成长,关心合肥市新四军历史研究会的建设和发展。

如今,徐凯南的事迹或许已渐渐淡出人们的记忆,但晋克芳抗战的身影,却永远镌刻在当地的党史之中。这位没读过多少书的农村妇女,以最质朴的方式诠释了何为“忠贞”——是对爱情的坚守,对信仰的执着,更是对家国的赤诚。正是无数个徐凯南、晋克芳,用生命与勇气在黑暗中点亮希望的星火,最终照亮了民族解放的征程。

【江苏】一只藤书篓 装满两代爱国情

眼前这只书篓,是陈怀民和他父亲曾经使用过的,距今已有一百多年。陈父早年留学日本士官学校,后投身革命,书篓随他辗转求学、革命。陈怀民长大后,书篓又伴随他求学四方。

1932年“一·二八事变”爆发,16岁的陈怀民目睹日机轰炸上海,毅然加入19路军大学义勇军,投身抗日。战后,他报考航校,立志保卫祖国蓝天。1937年全面抗战爆发,陈怀民驻守南京、句容,多次击落日机,尽管他也曾遭日机击落,身受重伤,但这并没有打消陈怀民的抗日热情,反倒更加激发了他抗日的勇气。1937年12月,南京沦陷后,他转战武汉,参与台儿庄战役侦查、轰炸,助力大捷。

1938年4月29日,日军为“献礼”天皇,大举空袭武汉。陈怀民在“4·29空战”中击落一架敌机后,遭到五架日机围攻。当陈怀民的飞机被数次击中后,他毅然撞向敌机,壮烈殉国,年仅22岁。

陈怀民牺牲的消息一经报道,掀起巨大反响。周恩来代表八路军献上花圈,陈父强忍悲痛说道:“怀民求仁得仁,死得其所,惜其为国尽力太少。”

一只小小书篓,见证了一个普通中国家庭在面对民族危亡时刻所表现出的深沉的爱国之情。正是因为有无数个家庭的付出才支撑起了世界反法西斯战争中的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。

【浙江】一本中央航校学员手册 承载中国空军抗战史

杭州笕桥曾是抗战期间中央航空学校的所在地,中央航校被称为中国空军的摇篮,是中国航空史上巍然屹立的一座丰碑。在杭州笕桥抗战纪念馆,讲解员沈云菊老师向记者展示了一件特殊的文物——中央航空学校第三期学员的学生手册。

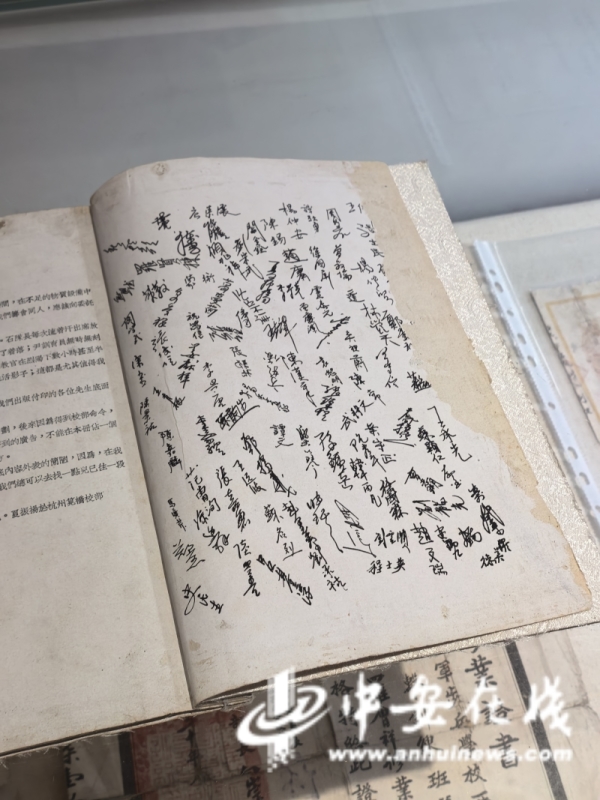

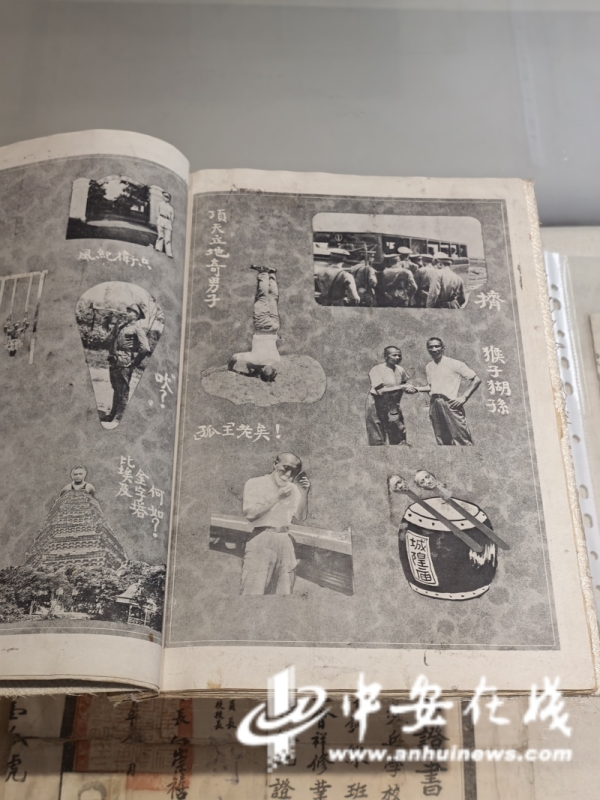

翻开学生手册,书页已经斑驳,前面是中央航空学校第三期学生的照片,上面有他们的签名、在学校生活的日常、还有他们各自的绰号。“顶天立地奇男子”,“孤王老矣”、“毛司令”……生动有趣的文字刻画着他们在校期间的生活日常。

能够入选中央航空学校的学生都非常优秀,名校出生,家境优渥。他们放弃了优越的生活条件,承担了当时对日空战的主力。面对日军的飞机和炮舰,他们战斗在云霄,视死如归,真正做到了以民族大业为重,彰显了中国空军的风范和气节。大部分人在抗战期间都为国捐躯,壮烈牺牲,平均牺牲年龄仅24岁。

“我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽。”这是当年,中央航空学校门口立着的校训。这些冲上云霄的抗日英雄们,每一次起飞都可能是永别,每一次落地都必须感谢上苍。他们在人类最激烈的战斗中成长,无怨无悔。

在这本书里,有一篇沈崇诲写下的文章《可有可无的统计》,里面记录下了航校学生们训练、生活、学习的日常,也为飞行员的培训提供了很大的参考价值。

沈崇诲是《无问西东》里王力宏所扮演的角色原型,自身也非常优秀。他年轻时便有一个空军梦,从清华大学毕业后便投考了中央航空学校第三期轰炸科,毕业后留校任教。

在一次战斗中,他和陈锡纯两人在实施轰炸任务时,飞机发生故障,尾部冒出浓烟,沈崇诲命令陈跳伞,自己要驾机撞敌舰,而陈锡纯坚决表示同生共死。于是开足马力,带着一枚800磅的大炸弹向敌舰猛撞过去,二人壮烈殉国。国民政府追赠二人空军上尉军衔。

这些冲上云霄的年轻抗日英雄们,用生命赴约,用青春换来和平。他们值得被记录,不应被遗忘。

一本薄薄的小册子承载的正是抗战期间,中央航空学校的学生们那段可歌可泣的历史,正是他们的英勇战斗,视死如归,才有了我们如今的国泰民安。

【河南】一支猎枪 回望民族救亡图存的血火征途

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,大河网记者深入中原豫西抗日纪念园,以“一件抗日文物”为线索,探访凝固于物件中的烽火记忆。记者跟随讲解员,倾听历史在特殊遗存上的深沉回响。

在纪念馆肃穆的展柜中,静静陈列着一支美式猎枪,枪身沉淀着岁月独有的黯光。据讲解员魏老师介绍:“这是皮定均将军后代捐赠的珍贵文物。它不仅是将军在抗美援朝战场上的战利品,更见证了从抗战到援朝,一位中国军人跨越硝烟战场的坚韧足迹。”这把猎枪以无言的方式,将民族抗争史两个壮烈篇章紧紧串联,枪身映照的是几代人用生命接续守护的家国信念。

当记者的脚步踏入密北抗日民主政府旧址与司令部旧址的院落,历史在黄土窑洞间骤然苏醒。讲解员魏老师指向依山开凿的窑洞群:“这里曾是抗日军民的心脏——政府办公、秘密会议,甚至印刷《战报》都在此进行。”地道如血脉般在窑洞间隐伏穿梭,讲解员魏老师点出其中一间:“看这孔窑洞,就是当年皮定均将军指挥作战的地方。支撑着豫西根据地的武装斗争。”案桌上还陈列着泛黄的作战地图。

从一件缴获的猎枪到深嵌于豫西山岭间的抗日堡垒,纪念园内每一件文物、每一处旧址,都如历史坐标,标记着民族救亡图存的血火征途。值此抗战胜利80周年,这些沉默的证物,以其不可磨灭的印记,呼唤后人铭记:唯有将个体命运汇入民族长河,方能在时代激流中铸就不朽。山河无言,遗存不朽——它们最终都凝成一句话:守护来之不易的和平,就是对抗战精神最庄严的传承。

【山西】一枚会徽 见证抗日民族统一战线的“山西样本”

“山河永固——晋冀鲁豫抗日根据地革命文物展”,正在山西博物院进行。一枚来自山西牺牲救国同盟会(牺盟会)的会徽,作为重要历史文物展出。这枚会徽不仅是特定历史时期的产物,也是中国共产党在山西成功建立抗日民族统一战线的实物见证。

牺盟会会徽设计简洁而寓意深刻:以天蓝色的地球图案为背景,会徽中央为20世纪30年代的中国地图,上方印有“牺牲救国”四个字。地图大部分区域为绿色,但东北三省被特别设计为红色。这一设计直接关联到牺盟会的成立时间——1936年9月18日,即“九一八”事变五周年之际。红色东北象征着当时已被日本侵占的国土正在流血,昭示着国家危亡的紧迫局势,旨在唤起爱国志士投身救亡。

山西作为华北敌后抗战中心,在抗战中发挥了重要作用。在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,大批共产党人从民族大义出发,与山西地方实力派展开合作,并合法取得了牺盟、决死队的领导权。这一举措被毛泽东同志评价为“我们党统一战线政策成功的一个范例”。牺盟会广泛动员山西各界群众,依托太行山、中条山、管涔山、吕梁山等战略要地,为八路军主力进入山西并创建抗日根据地创造了有利条件。

1937年9月27日至30日,牺盟会全省第一次代表大会在太原召开,300余名与会代表均佩戴此枚会徽。此后,成千上万的山西青年佩戴着会徽,投身抗日战场。当时广为流传的《牺盟大合唱》(冼星海作曲)中“宁在山西牺牲,不到他乡流亡”的歌词,正是牺盟会员抗日救国的真实写照。

作为特殊的历史见证物,这枚历经战火的会徽,不仅记录了牺盟会在山西抗战中的重要作用,也体现了抗日民族统一战线的伟大力量。如今,战争的硝烟虽已远去,但这枚会徽的光芒仍在闪耀,激励着中华儿女热血奋斗,不断前行!

(中安在线记者:汪乔 彭旖旎 宋艺 杨雪 杨曦 刘职伟 李浩 孟一凡 中国江苏网记者:黄欢 吴家俊 实习生 阮建新 潮新闻记者:孙韵 蒋超 大河网记者:任昱炎 王世洋 王玥琪 山西新闻网记者:曲甜甜 杨昊)

编辑:祝萍