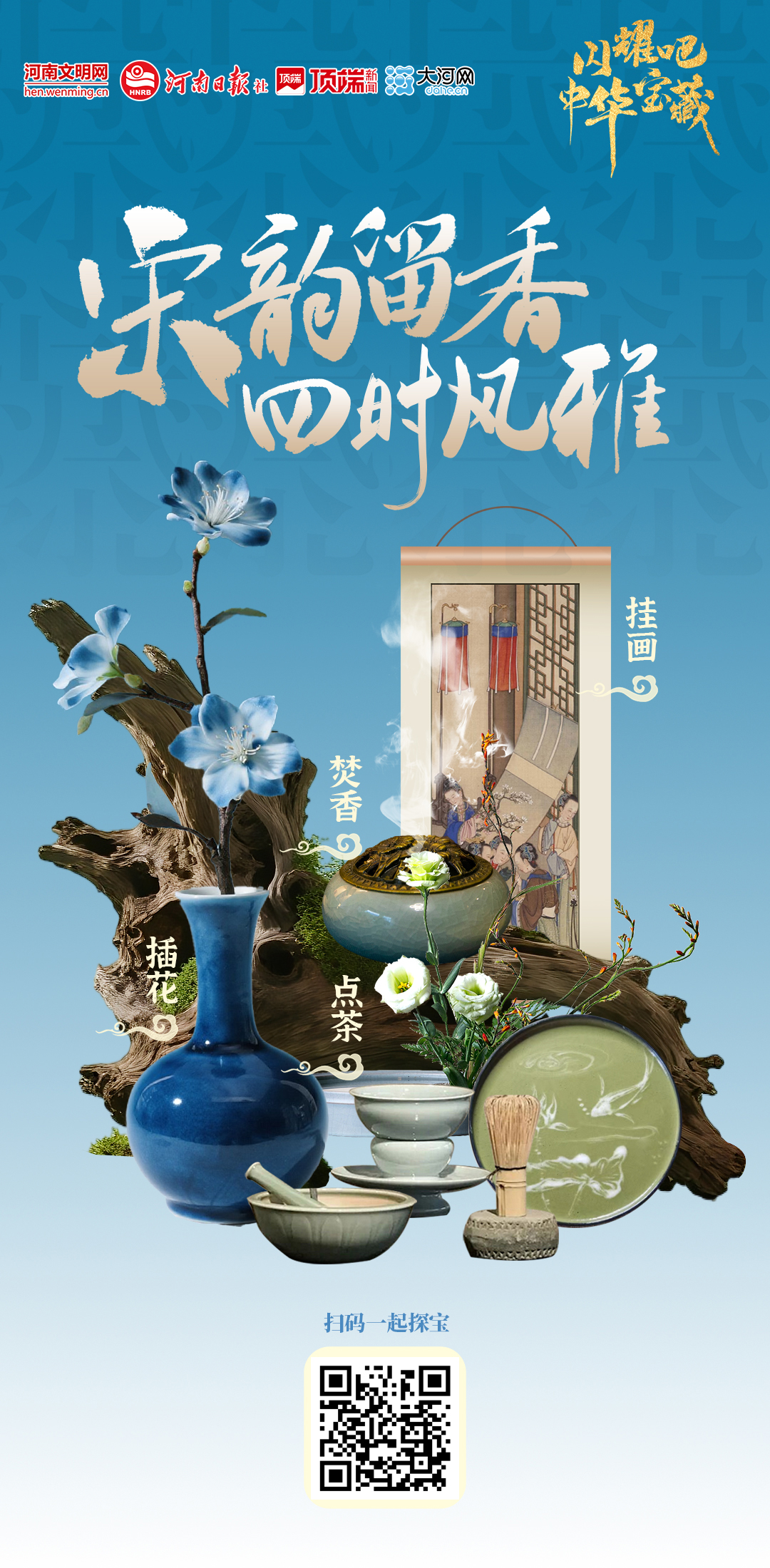

宋韵留香 四时风雅丨闪耀吧!中华宝藏

大河网讯(记者 赵檬 王怡潇) 一缕青烟自香炉袅袅升起,茶汤在盏中泛起云纹……在历史的长河中,宋代犹如一颗璀璨的明珠,其文化之昌盛、艺术之繁荣,至今仍让我们心驰神往。而宋代文化如明珠璀璨,其“焚香、点茶、挂画、插花”四雅,将生活美学演绎到极致。

宋人吴自牧曾在其笔记《梦粱录》中记载:“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家。”这四艺非但未成负累,反为后世留下隽永的生活智慧。

今天,就让我们一同走进这充满诗意与雅趣的宋代世界,领略四雅的独特魅力。

风雅之源是宋韵

宋代是中国古代文明的高峰期,被欧美学者称为“东方的文艺复兴”,在社会人文艺术的影响下,宋代士大夫普遍崇尚雅致隐逸的生活,既追求“阳春白雪”的意境,也热爱“下里巴人”的市井生活,形成了风格多样、雅俗兼备的生活方式,逐渐呈现出多元融合之美。

宋代繁荣的经济环境让艺术、文学都有了充足的发展空间,也让宋人有了更高的艺术审美的需求。抑武扬文的政策让宋代文人的地位空前提高,也造就了宋代文人阶层的兴起。文人的艺术生活备受社会各阶层的推崇,庞大的文人阶层也奠定了宋代平淡雅致的审美格调。

宋人崇尚艺术美感,他们将艺术审美融入日常生活之中,透过味觉、触觉、嗅觉与视觉多重感官品味日常生活。

插花点茶话风骨

宋人的风雅生活,以“焚香、点茶、插花、挂画”四艺为精髓,既是对日常的精致雕琢,亦是对精神世界的诗意栖居。焚香为四雅之首,文人燕居时,一炉沉香袅袅,既可静心凝神,亦能烘托文思。他们或独坐书斋,拥炉赏烟;或雅集宴客,以香助兴。宋人尤重合香之道,苏轼耗时七年调制“雪中春信”,以梅香为引,取意清雅;黄庭坚亦深谙香事,认为香气可“养鼻通神”。点茶则是一门极尽考究的艺术,从碾茶成末到击拂云脚,每一步皆需匠心。宋徽宗《大观茶论》详载茶艺,文人斗茶成风,以茶会友,在茶汤的沫饽中品悟人生至味。

插花与挂画,则是宋人将自然与艺术引入生活的智慧。宫廷插花富丽堂皇,民间则崇尚清疏野趣,文人更以梅兰竹菊寄寓品格,如杨万里“胆样银瓶玉样梅”,一枝斜倚便成案头风月。挂画之风自唐入宋,渐成雅集必备,山水、花鸟、书法皆可悬于素壁。《宋人十八学士图轴》中,宾客围坐赏画,谈艺论道;市井酒肆亦以书画装点,甚至设有“帐设司”专营租赁。宋人赏画不为附庸风雅,而是真心沉醉于笔墨意境,在艺术中安顿身心。

四雅之妙,在于融实用与审美为一炉。焚香可净室怡情,亦能疗疾养性;点茶既是待客之礼,又是修身之法;插花捕捉四时之美,挂画承载天地之思。它们共同构筑了宋代文人“物我相宜”的生活哲学——在烟火气中追求超脱,于平凡处见出永恒。如今回望这段风雅,不仅是对传统的追慕,更是一种启示:唯有将生活升华为艺术,方能在喧嚣中守住内心的宁静与丰盈。

风雅处处是平常

宋代“四雅”与当代审美情趣相契合,平淡自然、雅俗共赏的宋代生活美学与现代美学观念结合,形成了新的美学思潮,创造了一种以宋韵为基础的新时代生活美学,促进了汇通古今的视域融合。

近年来,随着茶文化的传播,各类新式茶馆如雨后春笋般涌现,越来越多的年轻人逐渐养成饮茶的习惯,一些中式茶馆也成了人们聚会社交、休闲放松的好去处。同时,随着现代人审美需求的日益增长,如今多地推动文旅深度融合,线上线下同步进行茶文化的传播。

位于河南洛阳的万里茶道博物馆,作为万里茶道跨国申遗重要节点,通过中俄互通、茶道重镇、品味茶香等板块,用300余件茶具、茶票等文物及多媒体互动装置,系统展示万里茶道历史脉络及洛阳作为水陆转运枢纽的地位。

除了茶文化之外,香事文化等在当下依旧受人追捧。中国香文化源远流长,尤其在中原地区,制香、焚香、品香风气尤盛。制香技艺在河南张氏家族内部传承,已有百余年历史,因其品质精良,在国内制香、品香界有较大影响。张氏古法制香展现了河南制香的历史演变,体现了人与自然和历史互动中的再创造;不同香品的不同性味功能、香韵格调、特定造型和品鉴仪式,具有较高艺术审美价值,同时也在其他艺术实践中发挥着氛围营造的作用。

开封《鹿阁书院》独立创作与重现了宋代文人士大夫《文会图》 雅集场景,用人文眼光带领当代人沉浸式体验与感受宋代茶文化。书院创始人严明明告诉记者,复原《文会图》,目的是让千年前宋代文人的美学生活走进当代。这幅画不应只作为古典符号被束之高阁,而应成为连接古今的纽带,让宋人的雅致意趣与现代生活元素相融。

“我们希望,点茶的细腻、挂画的意韵、插花的生趣、焚香的清幽,这宋代文人的‘四般闲事’能重新融入现代人的日常。”严明明说,这不仅是对传统的回望,更是借古人的生活智慧为当下的精神世界增添一份滋养,让这份跨越千年的美学盛宴,成为当代人心灵的慰藉与提升。

宋韵四雅超越时空,其精髓不在形式摹古,而在承续那份“风雅处处是平常”的生活态度。当我们在茶香中会友,在花影里静思,便是对宋人智慧最好的致敬。

编辑:祝萍 审核 :赵汉青