00后的他们丨不能忘却的怀念

□本报记者 张建新 祁道鹏 见习记者 张卉 实习生 李涵

跨越80多年,一位豫籍抗战英烈何以让鲁西南百姓念念不忘?面对日寇合围的至暗时刻,是怎样的信念支撑起视死如归的勇气?

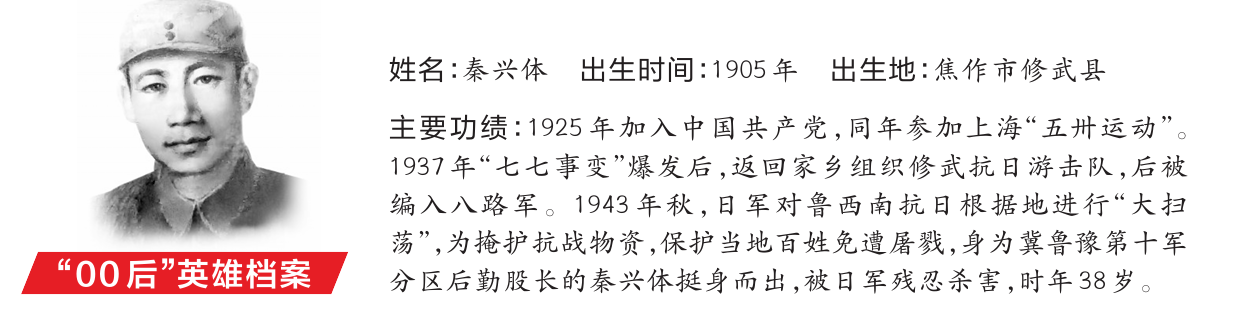

接到采访任务,到山东追寻“00后”英雄老乡秦兴体的烽火故事,查询其短暂的生平,记者是带着一连串疑问出发的。

8月13日,从郑州出发,近3个小时的车程,辗转200多公里,抵达菏泽市曹县刘岗村。这里,是秦兴体烈士英勇就义的地方。

夏秋之交,午后的刘岗安静祥和,阳光炙热透亮,照着宣传墙上的红色标语,也照见一段刻骨铭心的历史。

“秦兴体是河南人,也是俺刘岗人。”在村头一见面,74岁的村民刘全义便紧握记者双手,有种说不出的亲切,似是故人来。

和村里老少一样,打小听着秦兴体的事迹长大,刘全义早已将其视为自家亲人。头发花白的刘全义在村里自愿当了多年讲解员:“边走边说,带你们先去看看他的纪念碑。”

从艰苦卓绝的斗争岁月中走来,刘岗村是山东抗战史的一个缩影。抗战时期,刘岗与附近的曹楼、伊庄互为犄角成“品”字形,鲁西南地委、曹县县委在此领导群众一次次粉碎日伪进攻,怀恨在心的日军曾在作战图上用红笔将三个村子圈在一起,标注一个大写的“赤”字。自此,三个村庄便拥有一个共同名字——红三村。

“当时红三村是鲁西南抗日根据地的核心,大量军粮、枪支弹药等物资都屯在这里。”刘全义说,正因此,1943年深秋,日军采取分割封锁、铁壁合围形式,再一次将“大扫荡”的目标锁定红三村。

1943年10月6日拂晓,1500多名日伪军悄悄包围红三村。在组织部分群众突围撤离、掩埋重要物资后,身为冀鲁豫第十军分区后勤股长的秦兴体,和当地百姓一同受困,被赶到刘岗村外的水壕中。

“谁是八路军?他们的物资在哪里?”面对日军的逼问,村民们均沉默不语。

从人群中带出两名青年当场枪杀,再拉出一名群众活活打死……水壕中,秦兴体几次想冲出去,都被周围村民暗暗拉住。多次威慑无果,日军恼羞成怒,眼见一场大屠杀将要来临,秦兴体从人群中挣脱出来,将乡亲们紧紧护在身后,高喊:“我就是共产党,冲我来!”

“绑在刑床上抽打、灌辣椒水、从他身上硬生生地割肉折磨……日军惨无人道的暴行让秦兴体几次昏死过去,但他始终未透露半句机密。”每每讲到这里,刘全义都有些哽咽,“在生命的最后时刻,他依然高喊:‘肉你拿去吧,骨头是我的!’‘咱中国人是有骨气的!抗战一定会胜利!’”

秋风呜咽,故垒萧萧。同仇敌忾抵御外族入侵,在当年那场“大水牢惨案”中,秦兴体和73名村民先后遇害。

水壕填平成为村中心广场,周边树木亭亭如盖。东侧一座青灰色石碑前,刘全义停住脚步,轻抚刻有“秦兴体烈士”几个大字的纪念碑:“这是2015年,村中惨案亲历者联名要求重新立的,记住秦兴体的英雄事迹,是他们人生暮年最后的牵挂。”

铮铮铁骨铸忠魂。每逢清明,村中百姓和来自各地的党政干部都会来到纪念碑前,学习其精神,缅怀在生死时刻挺身而出的英雄。

赤子丹心,山河永念。在菏泽市抗日纪念馆,秦兴体的名字被镌刻于英雄之门上,馆内以秦兴体为原型复刻的雕塑、通过油画还原的抗战场景,以及一件件遗物、老照片,都在诉说着信仰的千钧之重。

“革命战争时期,2.5万多名英烈为国捐躯,长眠于菏泽大地。”展馆内,原菏泽市委党史委主任田浩存感慨,秦兴体烈士与鲁西南人民的血脉已深深融在一起,诠释了在民族存亡的生死关头何为家国意识,怎样与群众水乳交融共进退。

今天的和平来之不易,英雄精神后继有人。采访结束,望着刘岗村渐次亮起的灯火,站在一方石碑前,仿佛能听见80多年前的呐喊,两代“00后”跨越时空完成一场心灵对话。

“00后”说

铭记,是最深刻的传承

□张卉

跨越百年,与秦兴体这位英雄老乡的“对话”,让我深深共鸣。

出河南,到山东,通过实地走访、聆听,深切体味到在艰苦卓绝的抗战岁月里,秦兴体如何用年轻生命诠释党与群众休戚与共的深厚情谊。站在他牺牲的地方,我更加懂得,今天的幸福生活,是无数先烈用生命换来的,“抛头颅、洒热血”从不是空洞口号,而是先辈为了理想信念,用生命写就的壮烈诗篇。

作为新时代“00后”,我们虽未经历硝烟弥漫的战场,但历史的接力棒已传到我们手中。山河为证,英雄不朽。吾辈青年,当承其志,沿着先烈铺就的道路走下去,接续奋斗、不负韶华,让祖国更加繁荣昌盛,这是最好的纪念,也是最深情的告慰。

编辑:张龙(小)