为了民族解放与世界和平 ——革命文物见证十四年抗战

图一:展览序厅的雕塑《铜墙铁壁》。

图二

图三

图四

图五

图六

图七

图八:展览第七部分中共七大步入式景观。

本版图片均为中国人民抗日战争纪念馆提供

历史的车轮滚滚向前,但有些记忆恒久铭刻于民族的灵魂深处,有些精神必将跨越时空、历久弥新。14年抗日战争,5098个日日夜夜,孕育了伟大抗战精神,它不仅是当年克敌制胜的法宝,更是我们踏上新征程、凝聚奋进力量的不竭源泉。

今天,我们走进中国人民抗日战争纪念馆,走进《为了民族解放与世界和平》主题展览,品读革命文物背后不屈的抗战精神,感悟先烈先辈们为了民族独立自由不惜牺牲的崇高精神。

——编者

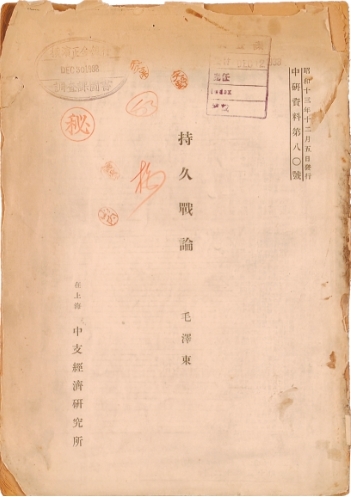

《论持久战》珍贵文献——

赢得抗战胜利的指路明灯

陈亮

在展览第三部分展示坚持持久战的战略总方针的展柜中,展示了多版本毛泽东著《论持久战》珍贵文献。

1938年5、6月间,毛泽东总结全民族抗战以来10个月的经验,集中全党智慧,撰写完成《论持久战》,彻底批驳了“亡国论”“速胜论”的错误观点,以科学的预见和罕见的洞察力规划了中日战争的结局——“抗日战争是持久战,最后胜利是中国的”,清晰有力地描绘出中国抗战全过程的完整蓝图和抗日游击战争的光明前途。

1938年5月26日至6月3日,毛泽东在延安抗日战争研究会上以《论持久战》为题发表了演讲,7月1日出版的《解放》第43、44期合刊上全文刊载了《论持久战》,各地相继出版了多个版本。

展览呈现了《论持久战》最早的单行本——延安解放社版,在国统区广为流传的新华日报馆武汉版、重庆版,各抗日根据地版本,以及1938年9月4日每日译报社出版的单行本——上海孤岛版本。

众多版本中,两个外文版本尤为引人注目。1938年10月,《大公报》女记者、中共地下党员杨刚将《论持久战》翻译成英文,在《Candid Comment》(《直言评论》)上公开连载,并秘密出版英文版《论持久战》。此版本将《论持久战》英译为Prolonged War,作者署名为Mao Tse Tung,即毛泽东,译者署名为Shih Ming,即“失名”,是杨刚的笔名。这是目前能看到的抗战时期英文版《论持久战》。

1938年12月,日本中支经济研究所翻译发行的《论持久战》日文译本(见图二),为中研资料第八〇号。封面盖有“秘”字红章,为当时日本收藏机构加盖,为保密资料。日本的情报和研究机构,将《论持久战》翻译成日文,可能是供日军军政高层、情报人员等阅读研判,用于内部研究中国共产党对抗日战争的作战指导思想。此版本见证了中国共产党领导的抗日根据地军民对日本的顽强抵抗,已引起日本的高度重视。

《论持久战》将游击战争提到战略高度,制定了指导抗日战争的正确路线、方针、政策和人民战争的战略战术,是中国军民打败日本帝国主义,赢得抗战胜利的指路明灯。

杨靖宇的印章——

刻印抗战英雄不屈的意志

赵迪立

这是一枚铜质狮钮小方印(见图三)。边长15毫米,高30毫米,狮钮还有着光泽。你可以想象,杨靖宇曾紧握它盖在无数命令、通知的文件上——印下的阳刻隶书“杨靖宇印”4个字,如今已深深镌刻进历史里。这枚印章也许是被日军丢弃,也许是杨靖宇将军在行军中遗失,1967年由吉林通化的一位农民在田间意外发现。

杨靖宇是东北抗日联军的主要创建者和领导人之一。他早年积极参加和领导工人运动,在河南和东北曾5次被捕入狱,屡受酷刑仍然坚贞不屈。

九一八事变以后,杨靖宇于1932年11月组建中国工农红军第32军南满游击队,先后任南满游击队政治委员、东北人民革命军第一军第一独立师师长兼政委等。在此期间,他率领抗联部队战斗在东北抗日游击战争的最前线,给日军、伪军以沉重打击和威慑。日军、伪军在连遭打击以后,加大了对东北抗日联军的军事讨伐、经济封锁和政治诱降的力度。

1940年,东北抗日联军的战斗环境更加恶化。杨靖宇率领的部队更是敌人集中“讨伐”的重点。日军得知杨靖宇在吉林濛江地区活动的情报后,便集中兵力组织多支“讨伐队”,对杨靖宇进行跟踪追击。面对复杂情况,杨靖宇决定分兵,自己率领一部分队伍转战于濛江、辉南之间的山区,但始终未能摆脱敌人,部队减员严重,最后他身边只剩两名警卫员。几日后,两名战士去找食物时遇害。日军判断杨靖宇就在附近,便增加兵力,封锁搜山。杨靖宇只身一人坚持与敌人战斗五天五夜,由于汉奸的告密,敌人在三道崴子包围了他,杨靖宇手持双枪始终拼死抵抗,最终壮烈牺牲,年仅35岁。

东北抗联是在中国共产党领导下的人民抗日武装,杨靖宇等抗联领导人都是忠实的共产党员,他们的英勇斗争正是党的抗日主张的具体体现。东北抗联的英勇斗争,不仅是中国抗战史的重要组成部分,更是世界反法西斯战争的光辉篇章,这段历史值得我们永远铭记和深入研究。

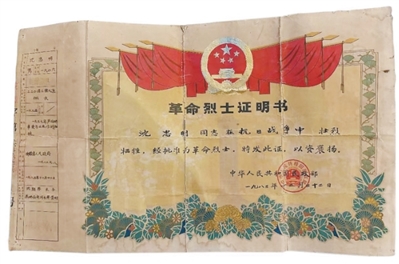

沈忠明的革命烈士证明书——

见证血洒卢沟桥的中共地下党员

施芳

一张泛黄的革命烈士证明书静静陈列(见图四),定格了沈忠明短暂而光辉的一生,也见证了一段荡气回肠的历史。

1937年7月7日深夜,卢沟桥的枪声划破夜空,日本军国主义者对中国发动了全面的侵略战争,中国人从此奋起,进行全民族抗战。

7月8日黎明,日军重兵包围卢沟桥回龙庙,企图抢占战略要地。沈忠明受命驻防,他是中国守军第29军37师110旅219团3营10连1排排长,也是一名中共地下党员。他率驻守战士60余人英勇杀敌,以步枪、大刀与数倍于己的敌军展开肉搏战,最终全排除两人回城报信外全部殉国。沈忠明身受重伤,壮烈牺牲,年仅31岁。沈忠明是血洒卢沟桥的中共地下党员。

沈忠明是安徽省濉溪县马桥区黄营子村(现为淮北市烈山区宋疃镇黄营村)人。1933年,沈忠明投奔察哈尔抗日同盟军,1936年8月,经同乡周树一介绍秘密加入中国共产党。革命胜利后,周树一为其证明,写有《共产党员沈忠明打响抗日第一枪》一文,向世人讲述沈忠明的英雄事迹,此后沈忠明被追认为革命烈士。

沈忠明的二儿子沈树敏如今已年逾九旬。在他记忆中,父亲牺牲时,自己才三四岁。抗战胜利后,家人四处寻找父亲的踪迹。直到周树一找到他们,“我们才知道父亲牺牲在卢沟桥”。

此后,沈树敏曾来到卢沟桥畔,带回一把泥土,在家乡给父亲立了一座衣冠冢,让父亲的英灵魂归故里。

2024年7月,中国人民抗日战争纪念馆负责文物征集的工作人员找到沈忠明后人,他们立即表示,“只要国家需要,我们随时捐献证明书。”当月,沈忠明的曾孙沈磊代表家人将太爷爷沈忠明的革命烈士证明书捐赠给中国人民抗日战争纪念馆。

白求恩的手术器械——

映照跨越山海的国际主义精神

任京培

2007年8月15日,白求恩大夫的亲密战友、时任晋察冀军区卫生部副部长游胜华的家属,将白求恩大夫的五件珍贵遗物捐献给中国人民抗日战争纪念馆。

这五件文物分别是:一件骨锥、一件止血钳、一件中钳、一件拉钩、一口木箱(部分见图五)。前四件文物为胸外科医生使用的手术器械,由白求恩从加拿大带到中国,曾在历次火线战地救护中使用过。1939年,他在生命垂危之际写给时任晋察冀军区司令员聂荣臻的信中,便有这样的嘱托:“给军区卫生部长两个箱子,游副部长八种手术器械,凌医生可以拿十五种,卫生学校的江校长让他任意挑选两种物品做纪念吧。”上述四件文物应该是白求恩临终送给游胜华的“八种手术器械”里的部分遗物。

至于那口木箱,白求恩在艰苦的战争岁月里曾用它装过手术器械和书籍,行军时将它绑在马背的驮架上,到达宿营地后,则放在炕上当小桌子用。白求恩所称“游副部长八种手术器械”,便是装在这口木箱里一并送给游胜华的。

据游胜华的女儿游黎清介绍,她的父亲母亲生前对白求恩赠送的遗物非常爱惜,多年的戎马生涯里,行军打仗中丢弃了很多东西,却始终随身带着白求恩大夫的遗赠,新中国成立后更是当作传家宝一直珍藏着。1938年6月,白求恩大夫带着大批药品、显微镜、X光镜和许多手术器械来到晋察冀军区,担任卫生顾问。聂荣臻司令员指派游胜华专门配合白求恩工作,并负责白求恩的安全和生活。他们经常在一起手术、查房,一起上前线实施战地手术,一起到前线和后方医院检查指导工作。渐渐地,他们成为亲密战友。就连游胜华和孟毅二人的婚姻,也是在白求恩热心帮助下促成的。

如今,这组手术器械静静地向观众诉说:一位伟大的国际主义战士,为了帮助中国人民的抗日事业,不远万里,来到中国,不但带来高超的医术和精良的医疗器具,而且不顾危险亲临前线,挽救了无数八路军战士的生命,培养教育了无数八路军医务工作者,用满腔的热情支援中国人民的抗日斗争!

刘老庄八十二烈士的遗物——

满含对抗战胜利的坚定信念

鲁晓宁

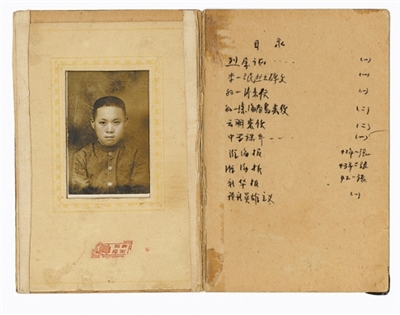

一张泛黄的照片,定格着青年军人的坚毅面庞(见图六);一个褪色的信封,承载着革命战士的家国柔情。展览第四部分展示了刘老庄八十二烈士中唯一留下照片与书信的李云鹏烈士的遗物。家信是李云鹏在刘老庄战斗打响前写给家人的平安信,信件原件已丢失。

李云鹏,1939年参加抗日宣传队,同年加入中国共产党。1940年随军南下,后任新四军第三师七旅十九团二营四连政治指导员。行军间隙的李云鹏牵挂着苏北老家的父亲与病重的祖母,写下了这封平安信。他关心祖母病情,直言“未报此恩反而离家,是我之罪过也”,表达了未尽孝道的自责;谈及工作,他为维护家人安全欲言又止“为了——所以我之工作精神也非常兴奋”;信末“待风息波静,凯然而归,全家团聚”的期盼,满含对抗战胜利的坚定信念。

然而这位牵挂着家人的革命战士没能等到“凯然而归”的那天。1943年春,日军对苏北淮海抗日根据地发动大规模“扫荡”。3月17日晚,连队驻淮阴县刘老庄待命,18日拂晓发现来犯日军、伪军3000多人。面对数十倍于己的敌人,李云鹏与连长白思才带领全连战士顽强阻击,6个多小时里打退敌人5次进攻,毙伤日军、伪军百余人。最终,全连82名勇士弹尽粮绝,全部壮烈殉国,李云鹏的生命永远定格在23岁。

2016年,李云鹏妹妹李爱云将这两件文物捐赠给中国人民抗日战争纪念馆,如今它们在展览第四部分重点展出。文物不仅表达了对刘老庄八十二烈士的深切缅怀,而且以“家信”这一细腻载体,彰显出革命先烈的忠诚与牵挂、对抗战事业的无怨无悔、对取得胜利的坚定信心。

独立自由勋章——

镌刻争取民族独立的卓越战功

董晓王立铎

独立自由勋章是1955年由第一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过决议设立,用以授予抗日战争时期参加革命战争的有功人员的勋章,是对在抗日战争时期中国人民解放军有功人员的高度认可,是对他们为民族独立自由而英勇奋战所立下卓越功勋的证明。勋章让人们永远铭记为民族独立自由献身的先烈和作出贡献的先辈,传承天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,增强民族凝聚力和向心力。

展览第八部分的展柜中展示了一、二、三级独立自由勋章(见图七)。勋章的设计师为周令钊,曾参与绘制开国大典时天安门城楼上的毛主席像。

1955年2月,周令钊从解放军总后勤部接到勋章设计任务后,通过翻阅大量文献资料,很快提出设计思路,并画出草图:勋章中心图案为红星照耀下的延安宝塔山,象征在中国共产党领导下,革命圣地延安是抗日战争的革命大本营;勋章质地为金黄色和金银色相间的金属证章。设计思路与草图很快得到批准。定稿后,周令钊之妻陈若菊参与深入细化的绘制工作,并画出立体效果图。军方将勋章样章逐级报至中央批准后制作。最终颁发的“独立自由勋章”包括独立自由勋章、略章、勋章盒及勋章证书,独立自由勋章均为八角形,略章为绿色,上有表示级别的一至三道黄色竖杠。

1955年9月27日,朱德等117人被第一批授予一级独立自由勋章。1957年再次举行授勋仪式,授予196人一级独立自由勋章、4152人二级独立自由勋章、31098人三级独立自由勋章。

编辑:申久燕