何以中国 黄河安澜丨数“智”赋能小浪底 解码黄河安澜背后的“数字密码”

大河网讯 从三门峡到郑州,黄河中游最后一段峡谷之间,小浪底水利枢纽始终是守护黄河安澜的“关键一环”。如今,这座承载着防洪、减淤、发电等多重使命的“国之重器”,正借助数字孪生、智能监测设备等技术焕发新生,以更智慧的方式守护黄河的岁岁安澜。

9月20日,“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采风团来到位于洛阳市以北40公里的黄河小浪底水利枢纽,探寻这座水利枢纽护卫黄河安澜的科技传奇。

小浪底调水现场。

数字孪生:构建枢纽的“虚拟镜像”,实现“仿真决策”

当数“智”赋能从抽象概念转化为屏幕上跳动的实时数据、自主巡检的无人机系统,小浪底完成了从“人工值守”到“智能调控”的跨越。

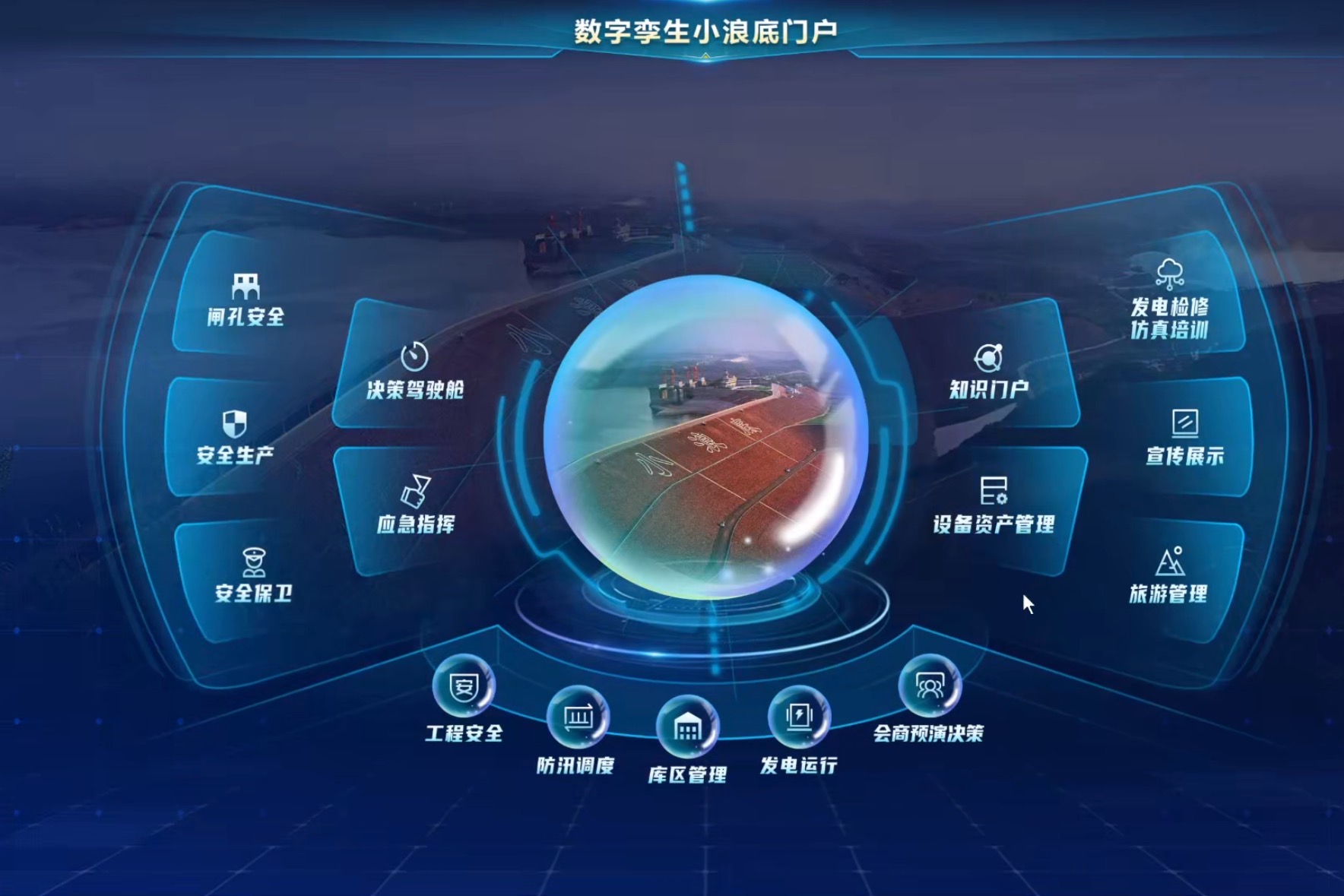

“建设数字孪生小浪底,就是把现实中的小浪底完整‘装’进电脑里。”小浪底管理中心开发公司正高级工程师李立刚介绍,通过遍布枢纽的传感器,全面掌握大坝的各个坝段、每一扇闸门,以及下泄水流形态、河床泥沙淤积等情况,并能映射到虚拟空间,形成与现实枢纽完全同步的“数字孪生模型”,工作人员可以随时查看并掌握水位、含沙量、出库流量、蓄水量以及枢纽运行情况等数据。

数字孪生小浪底系统页面。

在调水调沙工作中,这一系统的优势尤为凸显。无需实地测试,工作人员输入水库水位、入库流量沙量、下泄流量等参数,数字孪生系统就能自动推演孔洞组合运行方案,包括开启几条泄洪洞及闸门开度,并模拟出枢纽排沙情况、下游河道泥沙冲刷效果、水位变化趋势等。通过对调水调沙进行滚动计算和预演,生成最优方案后同步至现实闸门控制系统,让整个过程从“经验调度”转变为“数据驱动”,既保障了减淤效果,又最大限度降低了对下游河道的影响。

“来到小浪底,最直观的感受就是科技赋能让传统水利工程有了‘智慧大脑’和‘千里眼’。”华商网记者邓波感慨道。

媒体采风团正在拍摄小浪底调水现场。

智能设备:织密枢纽“感知网络”,支撑“精准运转”

数字孪生系统的精准运转,离不开遍布枢纽各个角落的智能科技设备,它们如同小浪底的“神经末梢”,将物理枢纽的每一个细微变化转化为数据,为虚拟模型与现实枢纽的“同频共振”提供支撑。

在大坝坝体巡检中,传统人工巡检需要工作人员攀爬坝坡,逐点逐位检查,工作效率低下,浪费大量人力物力。如今,搭载高清摄像头、红外热成像仪的无人机可沿着预设轨道自主移动巡检。“原先人工巡检需要4小时以上,现在无人机1个小时就能完成,还能抵达人工无法到达的区域。”李立刚说,系统会实现自动比对,一旦发现异常情况,设备会立即将数据传输至数字孪生系统,触发预警机制。

在水库库区,无人监测船搭载多波束,可自动巡航采集泥沙含量、淤积高程等数据,有效提升了进水塔前泥沙淤积高程监测覆盖范围和精准度,为验证模型计算结果、防范闸门淤堵提供了可靠的数据支持和决策依据。

测雨雷达。

“作为沿黄九省区之一,宁夏因黄河而生,因黄河而美。我们有青铜峡水枢纽工程。”宁夏新闻网记者王营说,参观小浪底后,深深感受到超级工程的震撼与敬畏。“如果说青铜峡是‘富一方水土’,小浪底则是‘保天下安澜’。从宁夏青铜峡到河南小浪底,都是中国治黄史的一个缩影。”

从“人工监测”到“智能感知”,从“经验调度”到“仿真决策”,数“智”赋能正在让小浪底水利枢纽焕发新的活力。这座矗立在黄河之上的“数字枢纽”,不仅守护着黄河的安澜,更成为水利工程智能化升级的生动范本,以科技之力书写着新时代黄河治理的新篇章。(张家祺 魏凯)

编辑:陈静 审核 :王世洋