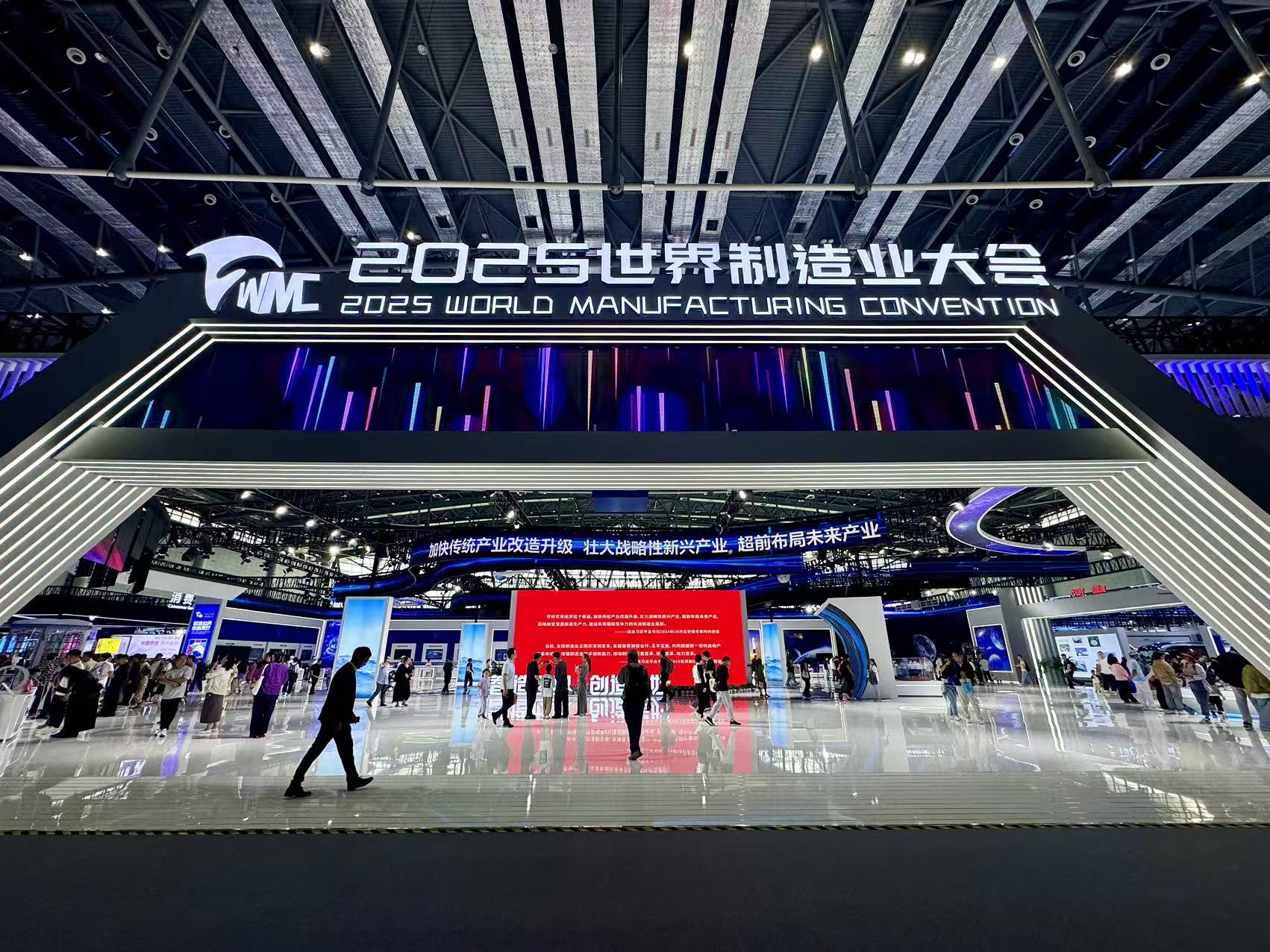

“+”上去,活下来——2025世界制造业大会采访引发的思考

大河网讯 9月20日,2025世界制造业大会在安徽合肥开幕。河南省作为主宾省参会,30家企业参展。

在人们的印象中,河南农业可圈可点,我们往往掰着手指头也数不完我们的自豪:河南作为粮食生产大省,以占全国1/16的耕地,贡献了全国1/10的粮食、全国1/4的小麦,市场上1/2的火腿肠、1/3的方便面、1/4的馒头、3/5的汤圆、7/10的水饺都是河南生产的。河南除了养活本省近1亿人外,每年还向全国输出原粮和加工制成品600亿斤以上。

说起我们的工业制造业,也不要自卑,我们现在也可以掰着手指头数出我们的自豪:河南贡献了全球1/2的门式起重机、1/3的苹果手机、1/10的大中型客车,制造了全国60%的AI服务器、70%的气体传感器、80%的国产高端轴承、90%的超硬材料。我们河南拥有全部41个工业大类,工业经济规模近5万亿。

带着这种自豪,我来到作为主宾省展厅,来验证我们的制造业是不是真的“能”。其结果,参观我们的现代制造业,目不暇接。并且,“哥已不是原来的哥”。

——“煤”已不是原来的“煤”。平煤集团煤中抽丝,裂解出全球最完整尼龙产业链;平煤神马展示的是煤矿井下局部制冷降温系统模型,总体技术被权威机构鉴定为“国际领先”;中创智领(郑煤机)恒达智控是全球重要的煤矿综采技术和装备供应商,这次展示的却是高密AI服务器。

——“超”已不是原来的“超”。黄河旋风曾是国内超硬材料行业第一家上市企业,除了黄河旋风展示的超硬材料及制品、超硬复合材料及制品外,其他同行却是在超硬材料上下游形成了产业链,国机金刚石展示的是半导体封装用超薄切割砂轮,河南光远展示的是超低损耗低介电材料。

——“全”已不是原来的“全”。洛阳轴承展出的轨道交通轴承、地铁轴承、高铁轴承、机器人轴承等全覆盖;许继集团产品最多、综合配套能力最强,展示的我国电力装备行业技术门类最全;天海电子则是国内拥有全产业链的汽车关键零部件企业。

——“新”已不是原来的“新”。多氟多展示的氟基新材料、新能源材料及创新硼材料,豫光金铅展出的是铅锭、锌锭、阴极铜、银元宝高端新材料,心连心展示的是以腐植酸系列肥料为代表的新型高效产品。

——就连“猪”也不是原来的“猪”了。牧原是我国最大的生猪养殖企业,展示的不是猪,而是智能化养殖模型。智能化养殖,成就了牧原成为全球行业第一。宇通客车展出的是最新一代L4级自动驾驶巴士,中信重工展出的是双臂协作机器人+工业控制器、防爆轮式巡检机器人,河南矿山起重机展出的是门座式起重机模型智能起吊与精准操控,汉威科技展出的是人机交互数据手套、接近触觉电子皮肤、高密度压力阵列等多种传感器核心技术产品,超聚变呈现的是新一代4U2路AI服务器、新一代旗舰级AI服务器。

现代制造业有两条实现路径,一种是“无中生有”——原来没有,从一出生就直接上新机,从一开始就高贵,这种企业一般负担较小,轻装上阵,能够快速发展。而我国的现实是,我们拥有大量的传统产业。我们发展现代制造业,并不是要放弃和抛弃这些传统制造业,而是要在这些传统产业的老树桩上嫁接新果枝,传统产业“+”新技术,结出现代产业新果子,实现企业的冲顶。

在现场,我看到了这两个类型新产业的典范:航天宏图一步登天,直接“+”新技术,造出了国内最大、世界前三名的雷达遥感卫星星座——“女娲星座”和“后羿一号(HY-1)”中型液体运载火箭。而传统产业“+”新技术,也是硕果累累:平高电气“+”新技术,生产出国内首台1100kV GIS,应用于世界首条特高压工程“晋东南—南阳—荆门”;龙佰集团“+”新技术,钛白粉、海绵钛、钪材料三个产品产能居全球第一;卫华集团“+”新技术,制造出全球最大、最高门机3800t门式起重机;中铁装备不断革新“+”新技术,造出超大直径单护盾TBM,连续八年产销量世界第一。

作为本次制造业大会长三角和中部地区媒体代表,9月19日,我采访了安徽合力股份有限公司及其下属两家公司——安徽和鼎机电设备有限公司和安徽合力股份有限公司电动叉车分公司。安徽合力股份是一家成立于1958年的小公司,正是在发展中一直不断地“+”新技术和现代技术,使得公司不断发展壮大。锂电池、电动叉车,都是智能化生产,远销全球160多个国家和地区。2024年安徽合力收入173亿元,国外收入达69亿元。安徽叉车集团党委宣传部相关负责人李学江说,自1991年以来,安徽叉车集团主要经济指标已连续34年领跑中国叉车行业,并跻身世界工业车辆行业七强。

安徽合力股份有限公司电动叉车分公司总经理徐小红说,原来一条焊接线,需要十四五人,现在“+”了人工智能技术,生产线前后两端只需要六七个人进行一些修补工作即可,不但降低了员工的劳动强度,也减少了用工,节省了成本。传统产业“+”新技术,大大降低残次品。李学江说,“+”新技术,智能化生产,标准化程度大大提升,成本则大大降低。

传统产业“+”新技术,便能“老树发新芽”。我在将近20年前就在采访中这样感慨。2007年,我采访当时安阳机床厂,这个传统产业面对新技术的冲击岌岌可危。但是,他们“+”了当时流行的电脑控制,减少了残次品,提高了生产效率,使这个濒临倒闭的企业起死回生。

新中国成立之初,我们布局了很多产业。在历史发展长河中,曾经的先进分子被前进的岁月轮回到落后。我们发展现代制造业,并不是说统统从头开始,而是要改造这些传统产业,在这些传统产业“+”上先进技术,使之成长为现代产业。前些年,我们经历了互联网“+”技术的浪潮,一些媒体因为“+”了互联网技术,得到了较好的成长。一些没有“+”技术的单位,现在举步维艰。现在国家大力倡导“人工智能+”行动计划,对于很多传统产业企业来说,这又是一次重生的机会。只要“+”上新技术,生的希望就会出现,就能活出无限可能。

“+”现代技术,并不是每个企业家都这样想。有的企业家这样想了,也这样做了,企业发展成为现代企业了;有的企业家这样想了,也仅仅想了,自己不懂也不去学习,想法只能束之高阁;还有的企业家,总觉得技术很难,想也不去想,任凭企业在发展中被远远甩在后面。

去合肥的时候乘坐的是郑州东站到上海虹桥站的G1959,回来的时候乘坐的是上海虹桥站到郑州东站的G1960,乘坐着郑州到合肥最快的高铁,脑子里突然冒出一个对这个现象的感悟:高铁已在上海进站,人还没到郑州东站,灵魂还飘荡在青海的格尔木。思想跟不上时代的发展,就是人的形体到了,那也是一具行尸走肉。(李敬欣/文 李思豫/图)

编辑:王友振 审核 :王世洋