“刚柔并济”看鹰城丨两岸媒体探河南

大河网讯 900多年前,后周世宗皇帝柴荣一梦醒来,看到雨过天晴后天边一抹淡淡的青色,便下旨烧造瓷器;900多年后的今天,在“中国式现代化发展看河南”2025两岸媒体联合采访活动中,两岸媒体人同样也在一个雨过天晴的日子携手走进平顶山,开启了一场寻根之旅。

第一站:汝瓷之都——汝州

汝州历史源远流长,其中最为著名的便是汝瓷。早在北宋时期,汝瓷便凭借温润的质感、独特的釉色,成为“汝、官、哥、钧、定” 五大名窑之首,成为皇家御用瓷器的不二之选。如今,行走在汝州的土地上,汝瓷早已褪去“皇家专属”的光环融入寻常百姓生活,成为日常器皿中一道雅致的风景。

中国汝瓷博物馆外观。

如果说天青釉色是汝瓷的生命,那么开片的声音便是汝瓷的灵魂。走进河南汝州宣和坊汝瓷生产车间,恰好赶上一窑汝瓷出窑,随着窑门缓缓拉开,带着窑火温度的汝瓷气息扑面而来,这场从 1300℃烈焰中淬炼而生的“仪式”,在快速冷却的过程里悄然酝酿着惊喜——仔细聆听,细微的“叮叮当当” 声萦绕耳畔!

“耳朵贴上去仔细听,真的有‘风铃声’!”一位来自台湾的自媒体人惊喜地感叹,“好神奇!”大家纷纷拿出手机记录着这奇妙的声音。

“这是汝瓷开片的声音,是素胎上釉烧制后在冷却过程中产生冰裂纹时发出的响声。”在汝州市宣和坊汝瓷有限公司的生产车间,负责日常烧窑的黄师傅介绍道。这微弱的细响在出窑后的数小时甚至数日内,由密到疏,宛如一曲渐行渐远的古典乐,记录着瓷器从烈焰到平静的蜕变。

中国汝瓷博物馆内珍藏的汝瓷。

汝瓷的魅力,远不止开片,更在于那“雨过天青云破处”的天青色。“这天青色也太好看了吧,这和我在台北故宫博物院看到的北宋汝窑青瓷还不一样,这里的汝瓷真的像雨过天晴后的颜色,而且这上面的开片更多!难怪古人对汝瓷如此痴迷。”来自台湾的自媒体人张先生说道。

在宣和坊汝瓷体验区,台湾同胞戴安女士以及其他同胞一同,沉浸式体验了一把汝瓷制作中的一项重要流程——手拉坯成型工艺。看似柔软的泥料在练泥机的电动轱辘上旋转,戴女士刚伸手想要捏制,手中的泥料便不受控制地“飞”出了操作台,惹得在场同胞阵阵欢笑。“本来以为是玩泥巴的感觉,但没想到还挺有难度的。”戴女士笑着说道。

雨过天青,遇见汝瓷;两岸同心,共探中华瑰宝。在汝州这一站,两岸媒体人不仅见证了千年汝瓷的独特魅力,更在欢声笑语中拉近了距离。

第二站:铸铁锅之都——郏县

中国有个非常著名的成语,叫“砸锅卖铁”,形容倾其所有去做一件事情。这个成语也从侧面道尽了“锅”这一器具在国人心中的分量。

而在河南郏县,这口寻常的铁锅,早已从厨房器具升级为地方产业的 “金名片”。2020年,河南郏县被中国轻工业联合会、中国五金制品协会授予“中国铸铁锅之都”称号。

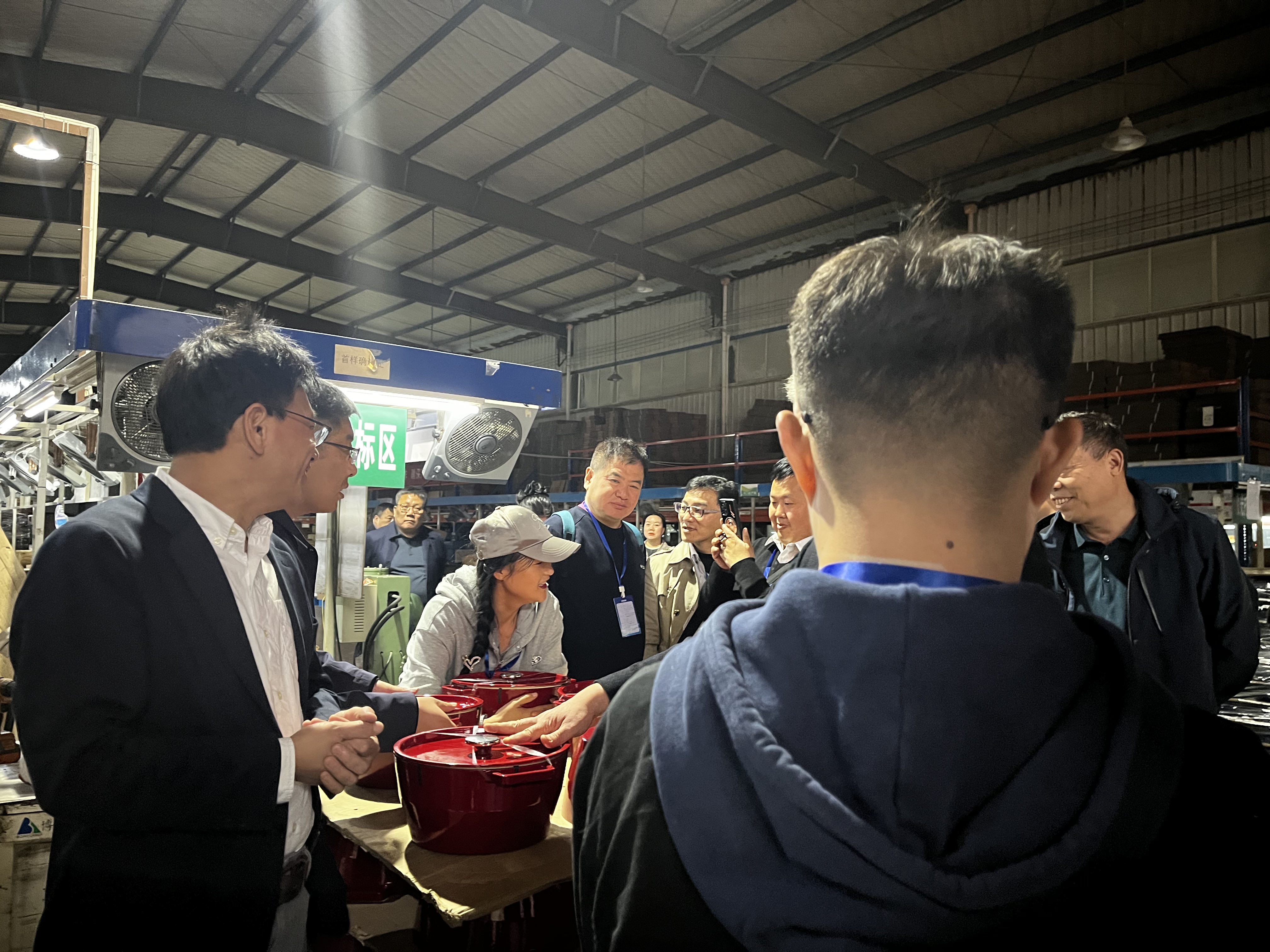

在河南华邦电器炊具有限公司生产车间,企业负责人雷乾为两岸媒体人介绍铁锅生产过程。

“可以这么说,全国每三个轻型铸铁锅,其中有一个就出自郏县。”走进河南华邦电器炊具有限公司,负责人雷乾的一句话,让两岸媒体人感受到了郏县铁锅产业的规模。

走进河南华邦电器炊具有限公司的生产车间,目光所及,不仅有国人厨房的“必备单品”——大铁锅,还有走向全球的高端珐琅锅。“大家可以看到,我们的锅上总会印有不同的牌子,大多是外文的,因为我们主要做出口业务,更多时候是为全球多个知名炊具品牌做代加工。”雷乾指着一口印着英文标识的珐琅锅介绍道,“像这样的珐琅锅,在国外商场销售时,往往折合人民币两三千块钱。很多国外消费者不知道,他们厨房里的高端铁锅,源头就是在咱们河南郏县。”如此看来,郏县的铁锅已经“勇闯”世界了。

华邦电器炊具有限公司产品陈列区。

话音刚落,来自台湾的媒体人周女士便拿起一口珐琅锅准备仔细研究,没想到厚重的铁锅让她险些拿不起来。“一口好的铁锅一定是有重量的,这样就相当于一个高压锅,可以锁住里面的水分和鲜味。”雷乾解释道。

河南华邦电器炊具有限公司负责人还向在场的两岸媒体人讲述了一个有趣的故事:“一位法国的朋友每次来河南,都要来郏县背几口珐琅锅回去,他说这样品质的锅在他的家乡要卖折合人民币两千多元,但在郏县,只要十分之一的价格。”

从汝瓷的千年传承到铁锅的现代崛起,从文化瑰宝到产业名片,平顶山的两站旅程,让两岸媒体人看到了河南在传承中创新、在坚守中突破的发展活力。(刘思嘉)

编辑:申久燕 审核 :安艳鸽