镜头里的全运会丨拼搏背后 伤痕与喝彩交织的征程

梁田田在女子5000米决赛中奋力冲刺。

体操女子跳马比赛中,教练员守护运动员的安全。

自行车赛场上,教练员单膝跪地为队员进行指导。

女排赛场上,队医帮助运动员进行拉伸。

男排比赛获胜后,6号队员杨家兴激动落泪成“小哭包”。

高低杠比赛结束后,教练员为运动员喷雾止痛。

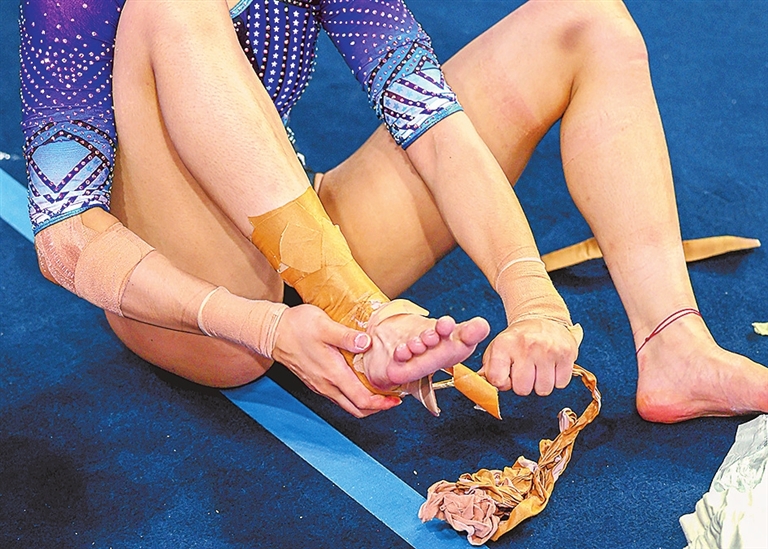

体操运动员的手脚缠满绷带。

男子标枪决赛,胡浩然奋力一掷。

在澳门赛场的看台上,一片“朱婷啦啦队”的黄色海洋。

女子体操运动员们在赛后自拍合影。

□本报记者 邓放 文/图

第十五届全运会,河南省体育代表团派出549名运动员,在竞技体育各项目中全力拼搏,最终斩获19枚金牌、15枚银牌、15枚铜牌,取得自1959年参加首届全运会66年来的第二好成绩,成功跻身全国先进行列。这份沉甸甸的荣誉背后,是无数运动员用伤痕与汗水铸就的奋斗史诗。

赛场上的辉煌成绩,源自无数个日夜的默默耕耘。体操馆内,运动员的双手布满老茧与擦伤,缠满绷带的脚踝在镁粉与血痕中更显坚韧。每一道伤痕都是训练的勋章——无数次腾跃、翻转,与器械的反复摩擦,让双手布满裂痕;高强度训练让脚踝承受巨大压力,却从未停下练习的脚步。在一次次体能的极限挑战中,他们诠释何为坚持。

教练是运动员背后的守护者。场边,教练员弯腰为体操姑娘细心喷雾止痛,眼神专注而温柔;自行车赛场上,教练单膝跪地进行指导,殷殷叮嘱传递支持的力量。他们不仅是技战术的指导者,更是运动员身心状态的把关人。当队员因伤病落泪时,教练的轻拍与鼓励如定心丸,化作再战一场的勇气。

拼搏精神在女排赛场上延续。为救一球,女排姑娘用奋不顾身的扑救诠释永不放弃。在澳门赛场的看台上,一片“朱婷啦啦队”的黄色海洋令人动容。数百名观众高举“ZHUTING”的标牌,用整齐的呐喊为女排送上支持。镜头扫过,年轻面庞上的热忱与骄傲,让赛场的拼搏不再孤单。

这些画面,是竞技体育残酷与温情的缩影。运动员的伤痕,是追梦路上的军功章;教练团队的呵护,是严苛训练中流淌的暖流;观众的呐喊,则是对拼搏者最真挚的礼赞。体育精神在汗水中淬炼,在喝彩中升华。

当镜头定格这些瞬间,我们看到的不仅是比赛的胜负,更是一曲曲关于坚韧、信任与热爱的赞歌。那些隐于光影中的伤痛与守护,终将在一次次腾跃、一声声呐喊中,化作河南体育乃至中国体育生生不息的力量。

编辑:祝萍