运河千年“豫”新生丨知否知否,千年前宋州因它繁华不输汴州

编者按:一条大运河,半部华夏史。2014年6月22日,中国大运河入选《世界遗产名录》。时光悠悠,十年春秋,大运河的更多往事被打捞出来;京杭大运河的一些河段,舟船来往,货运畅通,“至今千里赖其波”。在中国大运河申遗成功十周年到来之际,大河网推出“运河千年‘豫’新生”主题策划,让我们一起搭乘历史之船,追寻这条漫漫长河上的河南故事。

大河网讯 “襟带河济,屏蔽淮徐”,商丘,古称宋州、睢阳,一直是南北交通的重要通道,肩负着南北物资运输的重任。唐宋时期更是成为中原乃至北方前往南方的重要通道,和汴州(今开封)一样同处汴河交通要道,水陆要冲,运路咽喉,十分繁华。

至今,在商丘夏邑县济阳镇西街,还有一段残存的运河通济渠河道,这也是隋唐大运河通济渠郑州以东唯一一处保留有水面的故道。6月17日,大河网记者走进济阳镇,近距离感知中国大运河商丘段遗产,通过发现的沉船瓷器以及河堤上的车痕、脚印、木桩等遗迹探寻昔日漕运繁华之景。

济阳镇西大运河北堤发掘现场航拍照片。

一眼千年

路就是河,河亦是路

在夏邑县济阳镇街西的省道北侧,一块“隋唐大运河遗址”的石碑后,一段荷叶覆盖下的碧绿古运河兀自流淌,河上面的省道上是川流不息的汽车,让人们在历史与现实中闪回穿越。

作为隋唐大运河通济渠的特殊一段,这处东西长约2000米、最宽处约30米的水域,是郑州以东唯一保留有水面的运河故道。

站在运河故道的水岸之上远眺,完全没有领会到大运河应有的那种磅礴和喧闹,更没有“隋堤烟柳”的诗情画意。让人感受最直接的,只是一汪绿水,而非运河。

中国大运河商丘段,原称隋唐大运河通济渠商丘段,主要是沟通黄河、淮河两大水系,以洛阳为起点,在黄河南岸流经郑州、开封、商丘,然后进入安徽。自西北到东南贯穿商丘境内,全长约200公里。通济渠开凿于隋代,废于北宋末,在清代早期大部分淤埋于地下。通济渠商丘夏邑济阳镇段是申报世界文化遗产时的重点考古发掘点段,也是河南省境内大运河7个遗产点之一。

“大运河在夏邑境内长27公里,贯穿济阳、罗庄、会亭3个乡镇。”商丘市文物考古研究院原副院长王良田说,大运河通航后,过往商旅甚多,不少商旅沿河两岸驻留,由此逐步形成集镇;因此地段位于运河北岸,以“水之北为阳”而得名“济阳”,唐初置济阳镇。

古代没有火车、汽车,大宗商品的运输都要靠水运。王良田认为,运河在古代相当于今天的高速公路、高速铁路。唐人杜宝著《大业杂记》载:“通济渠水面阔四十步,通龙舟,两岸为大道,种榆柳。”唐代一步约合今150厘米,四十步折合为60米,另据商丘市文物管理局2007年的考证,夏邑县济阳镇河段最宽处约150米。

也就是说,当年商丘进入安徽的一大截运河河道,正是如今连通两省的公路,路基下,就是当年的河床,几乎完全重叠。

车轮印痕

诉说小镇漕运繁盛

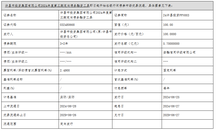

走进中国大运河通济渠商丘夏邑段(济阳镇)遗址展示馆,考古发掘的通济渠河道原貌展现在眼前,大堤内密集的车轮印痕、行人脚印、木桩遗迹、动物蹄印等,可以想象当时“运河转漕达都京,策马春风堤上行”的盛况。

“济阳镇是典型的因大运河而产生的村镇。”夏邑县博物馆原馆长张帆说,“大运河通航后,过往的商旅停留,沿河两岸逐步形成集镇,因位于运河北岸故名济阳。据康熙四十四年《商丘县志》记载,明嘉靖年间大运河商丘段还在通航使用,明代以后才逐步废弃……”。

令人惊叹的是,遗存的大堤上,有依稀可辨的车辙印痕,有加固河堤木桩上清晰可辨的一圈圈年轮。

济阳镇发现的行人脚印。

“通过解剖,还发现了半个草鞋脚印,草编的纹路十分清晰,另发现一个完整的牛蹄印迹。”张帆说,所有这些,传递了当时大运河上繁忙的信息,说明大运河是在使用中由于黄河泛滥,被泥沙覆盖而废弃。

在这段遗存的探测中,勘探人员采用了先进的“高密度电法”进行野外测量。隋炀帝杨广无论如何也想不到,他挖的这条河,在1000多年后,成就了一次和高科技的对话。

王良田告诉记者,在考古发掘中,还发现了唐宋时期的大堤、堤上建筑基槽、堤外宋代道路等遗迹现象,印证了史书中关于大运河堤外为官道的记载,也更加充分显示了隋、唐、宋时期大运河航运交通的繁荣。

同时,还发现了大量唐宋时期的文物,主要是瓷器,这些器物几乎涵盖了唐宋时期各个窑口的瓷器。

“数量之多,器型之丰富,窑口之全,堪称是一座地下瓷器博物馆。”王良田分析,仅从这点就足以判断,大运河具有的集散与交流功能是巨大而难以估量的。

济阳镇大运河北堤面明代车辙遗迹。

隋唐大运河商丘段开凿于隋代,漕运繁荣于唐宋,一直是南北交通的重要通道,肩负着南北物资运输的重任,唐代时商丘是大都市之一。

杜甫《遣怀》中写道:“昔我游宋中(指商丘),惟梁孝王都。……邑中九万家,高栋照通衢。舟车半天下,主客多欢娱。……”

透过诗人的诗境,不难展开这样的想象:一座繁华大都市,道路四通八达,汴水直达于海,舟车往来,络绎不绝。城内道路宽阔壮观,住着多达九万户的居民,按每户五六口人计算,城市常住人口多达四五十万人。每当夜幕降临,酒肆茶楼高朋满座,灯火通明,歌舞相伴,客人开怀畅饮,一片狂欢。

“活”在民间

运河文化深入骨髓

大运河对于商丘城市的产生发展发挥了极为重要的作用。正如时任文化部部长孙家正在2007扬州运河名城博览会暨市长论坛上的致辞中说的:“对运河沿岸的城市而言,大运河不是生母就是乳娘,运河之水融入了他们的生活,也荡漾在他们的梦中。”

“据考证,仅大运河夏邑段这短短30公里的范围内,因大运河而产生的村镇名就有十余处。”张帆介绍,夏邑县会亭镇关仓村,因置运河漕运的转运仓而得名。据当地传说,关仓原为“官仓”,后由于年深日久,官仓久废,被误为关仓。1985年第二次全国文物普查,村里发现了一个窖藏谷物的遗迹,发现碳化的谷子、大豆等粮食。关仓所处的位置,与史志和传说“官仓”的位置十分吻合。

与关仓相邻的有个村庄名六里饭棚,传说六里饭棚是杨广修大运河时,修河劳工聚居在此吃饭休息的场所,因为从一个驿站到设饭棚处约六里,故俗称“六里饭棚”。

据统计,大运河夏邑段沿线,仅以“铺”命名的就有4个。在会亭以西5公里有十里铺;济阳东半公里有刘铺村,传为刘姓在此开设店铺,故名刘铺;济阳镇西的邓铺,据说是大运河通航后为过往商旅提供临时休息的处所。这三处地名与大运河沿线“十里置一铺”的传说相吻合。

不仅是夏邑县,商丘很多地方因大运河而繁荣,至今仍然烙着鲜明的大运河历史印记。睢县的蓼堤镇,宁陵县的阳驿乡,虞城县的芒种桥乡、站集镇等,其名称来历或者在民间演绎成的传说,都与大运河有关。

“为进一步加强遗产本体保护传承利用,近年来,夏邑济阳镇段遗址本体保护展示工程,进行通济渠商丘夏邑段遗址的整体全面展示,并对外免费开放,推进了文旅文创融合发展。”张帆透露,夏邑县正在围绕通济渠商丘夏邑段遗址建设公园,包括遗产核心保护区、隋唐小镇休闲区、运河文化展示区等七个功能区,积极发挥大运河文化魅力和深远的影响。(祝传鹏 刘远/文 刘远/视频 杨佳欣/编译 韩雨松/海报)

相关推荐

·运河千年“豫”新生丨大运河造就“东京梦华”,开封要为“一座桥”建博物馆

·运河千年“豫”新生丨一河连两县 一桥跨百年 滑浚携手千年文脉奔涌不息

编辑:祝萍 审核 :赵汉青