我的世界 我的答案

■核心提示

妇女是人类文明的重要创造者、推动者、传承者,每一位妇女都是时代的书写人、追梦的奋斗者,在各行各业充分展现了“半边天”作用。在全球妇女峰会召开之际,让我们走进我省优秀女性代表的世界,聆听她们挺立发展潮头、融入社会治理、服务对外开放、传承中国文化、扎根乡村一线的故事,感受推动社会发展、时代进步的澎湃“她力量”。

向地下寻宝 保能源安全

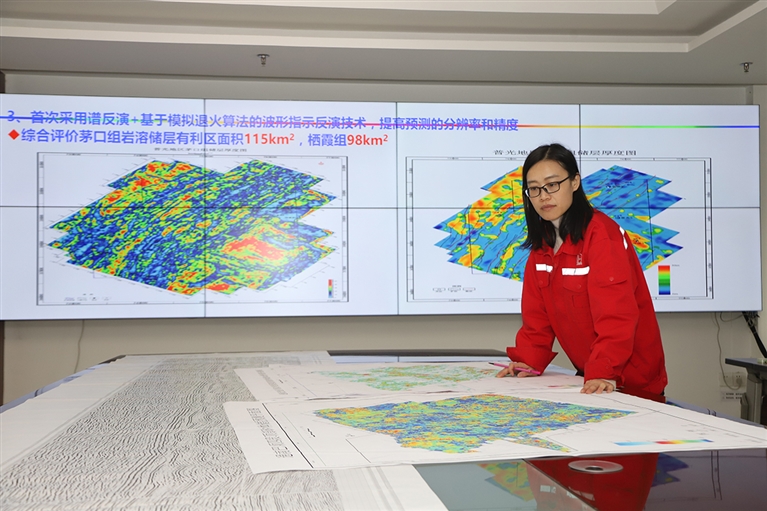

技术专家 李娜

讲述人李娜

河南省三八红旗奖先进个人、中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物探研究院副研究员

日复一日与屏幕上起伏的波形、交错的地层剖面和密密麻麻的数据打交道,探寻深埋于地下数千米、被古老岩石包裹着的空间,发掘可能蕴藏的油气宝藏,这就是我——一名石油地震勘探科研人员的工作。

地下储层,如同一座巨大的迷宫,我们需要通过地震波、测井数据这些零散的线索,去还原它的形态、物性,从而判断哪里隐藏着油气资源,寻找的过程往往伴随着山重水复疑无路的艰辛。随着勘探开发的深入,裂缝的作用越发关键。在几千米深的地层中寻找到毫米级以下微小裂缝组成的裂缝带,是世界性难题。

微小尺度裂缝的地震响应特征是怎样的?米级地震尺度如何揭示毫米级裂缝的信息?一个个问题打磨着我的心智,也激发起了我的斗志。

不清楚,那就查文献、钻研机理;没有现成的模拟技术,那就自己写算法、建模型、调参数……经过不懈努力,我和团队探索出微小尺度裂缝随机建模方法及时空双变网格正演模拟算法;乘势而上优化了多尺度裂缝预测、高分辨率烃类检测等储层预测技术,使储层及含气性检测精度提高10%。每个百分点的提升,都意味着钻探目标更准一分,国家能源安全的基石也更稳一分。我们的成果支撑川东北地区部署井位10余口,落实圈闭资源量647亿立方米。

面对新任务、新形势,中原油田全力开展科技攻关。我牵头组建创新工作室,带领团队向页岩油气新领域地球物理技术进军,推动东濮薄互层页岩油地震预测技术实现从无到有、从有到优的跨越,助力东濮凹陷实现页岩油领域勘探新突破。

当前,国家能源安全保障要求越来越高,勘探精度和效率提升的需求越来越迫切,我的研究方向也正在与大数据、人工智能等前沿技术深度融合,让预测更快、更准。这难不难?难。但作为新一代石油科研人员,我们无所畏惧。

我的世界很大,大至关乎国家能源命脉;我的世界也很小,小到一方屏幕、一组数据。而我孜孜以求的答案,就在下一个储层、下一口钻井,就在我们为保障国家能源安全永不停歇的探索里。

(本报记者 周青莎 周晓荷 整理)

用温情司法护万家灯火

法庭庭长 范娜娜

讲述人范娜娜

河南省三八红旗奖先进个人、扶沟县人民法院韭园人民法庭庭长

10月9日上午10点,我刚结束了一场以妇女权益保障为主题的普法直播。当我关闭直播设备时,屏幕上还留着观众的最后一条留言:“范法官,谢谢您让我知道了如何用法律守护家人。”

作为一名从事家事审判的基层法官,我的工作中没有惊天动地的大案,却装满了千家万户的烟火气;我所追寻的公平正义,融入了每一次耐心的调解中,体现在每一场用心的普法活动里,蕴含在守护家庭温度、传递法治温情的每一个案件中。

2024年秋季里的一天,78岁的李大娘拄着拐杖走进法庭,她手中的诉状被攥得发皱。李大娘的老伴已经去世多年,她独自住在漏风的简易房里。因为4个子女的生活并不如意,老人生病产生的医疗费,子女们都表示无力承担。

我深知,这类赡养案件不能一判了之,得解开子女心里的疙瘩。于是,我决定把法庭搬到村委会广场,既方便老人参加庭审,又能为乡亲们普法。开庭时,我请派出所民警现场讲解遗弃的法律后果,让村“两委”干部细数李大娘当年为子女操碎了心的往事。当老人开口说“我知道你们难”时,子女们潸然泪下,轮流赡养、平摊医疗费的协议最终顺利达成。后来,村党支部书记给我打来电话说,村里存在赡养纠纷的2个家庭主动和解了。用传统美德焐热人心,用法律底线守住孝道,这是我对孝老爱亲的回答。

从2024年起,我们法庭联合县综治中心推出了“法护万家灯火”系列直播,从“彩礼那些事儿”“守护青春,与法同行”到“婚姻港湾里的孩子”“假期如何用法律为孩子的安全护航”,每次直播前我都会查找类似案例,把冰冷的法条变成家常话。把法律讲到群众心坎里,让妇女儿童敢维权、会维权,这是我对守护权益的回答。

有人问我,天天处理家长里短,会不会觉得琐碎?每次调解后,看到当事人舒展的眉头;每次普法后,看到群众明亮的眼神;每次家庭矛盾化解后,看到孩子们脸上绽放的笑容,我的答案就越发坚定——我将用一生守护千家万户的温暖,用法治照亮社会的角落。

(本报记者 王绿扬 整理)

与时代同行 向世界发声

外事青年 郑丽娟

讲述人郑丽娟

河南省三八红旗奖先进个人、郑州市委外办翻译室主任

今年是我从事外事工作的第12个年头。何其有幸,我成长的每一步都与郑州的对外开放足迹紧密相连,都深深融入了祖国走向世界舞台中央的时代浪潮。

工作至今,我亲历了这座城市国际元素与日俱增、“国际流量”持续涌入,加速从内陆腹地向开放前沿的跃升。

盛会频频、宾客盈门,遍布街巷的外语标识,一个拼写错误、一次不当翻译,都有可能影响外宾对郑州的首印象,城市国际语言环境这道“考题”亟须解答。

几年前,我和同事就萌生了规范提升外语标识的想法。在郑州市委的支持下,我们赴上海、杭州等地取经,下细功夫:成立全国首个境内外语应用领域的地方标委会,制定出台地方标准《公共服务领域标识英文译写规范》第1—4部分,包括轨道交通、旅游、会展等领域,并推动标准落地。我们还引入AI技术,推动实现全时全域全景的智慧管理。

国际活动的日益频繁,对外语服务保障提出了更高要求。我们开始思考:能否组建一支专业优质的多语种志愿者队伍?这个设想很快得到各方响应,河南首支专业外语志愿服务队“和平鸽”外语志愿服务队应运而生。短短几年间,从最初的13支大队发展到如今涵盖7大语种、拥有21支大队和4600多名注册志愿者的庞大队伍。

“和平鸽”服务了2024中国(河南)—东盟人文交流月、世界城地组织亚太区2024年理事会等数十场大型国际活动。当看到年轻的志愿者们从容自信地介绍郑州,看到外宾们因得到精准帮助而频频点赞,我为每一位链接世界、传递温度的外事人感到自豪。

随着经验积累,服务“两个大局”的能力也逐步提升。我们主动链接国家援外项目,协调非洲11国粮食安全研修班在郑参访洽谈,让“中国方案”实实在在惠及合作伙伴;我们策划“感知黄河”活动,让外籍友人成为中国文化的传播者……

今年,郑州各项国际活动达百场之多,我的工作节奏越来越快,常常要同时筹备几项活动。虽然忙碌,但每完成一次工作,成就感便油然而生,也让我更加笃定:要用专业和热忱,向世界讲好更精彩的郑州故事、河南故事、中国故事。

(本报记者 周晓荷 整理)

让古老太极潮起来

太极传人 李灵慧

讲述人李灵慧

河南省三八红旗奖先进个人、陈氏太极拳第十三代传人

我是一个来自太极拳发源地温县陈家沟的“90后”女孩,很多人认识我,是通过“太极灵儿”这个网络账号。看到我打太极的样子,许多网友留言“女侠好酷”“原来太极拳可以这么潮”。对我来说,太极不仅是功夫,也是传承,更是生命的一部分。

我出生在太极世家,是陈氏太极拳第十三代传人。从4岁起,我就跟着家人练拳。小时候,总觉得太极拳软绵绵的,不像真正的武术,直到有一天,教我太极拳的母亲用一个动作把我整个人甩飞出去。那一瞬间,我被“打”服了,更萌生了探究之心——看似柔和的太极拳里,如何藏着千钧之力。

多年来,太极拳让我身心更加强大,也改变了我的人生。我多次参加太极拳比赛,获得过世界传统武术锦标赛冠军。我还考入北京体育大学,毕业后成为一名大学体育老师。

在高校任教时,我发现很多年轻人对太极拳的印象还停留在老年人运动,这让我很担忧。2021年,我决定以“太极灵儿”的身份触网,用年轻人喜欢的方式展现太极拳的魅力。

我将太极拳招式拆解,让其能像瑜伽、健身操一样简单易学;又把街舞、说唱、国风音乐融入其中,在黄河边、山川下、老街上拍视频,太极与美景天人合一的意境,让“潮太极”一下子火了。相关话题“有一种新潮叫太极”的传播量超5亿,直播间里跟我学太极拳的网友有上千人。

如今,我的全网粉丝超过百万,并组建了团队,不仅拍视频,还做研学、办公益课,甚至走进新疆开展文化交流,在演唱会开幕式演绎“新太极”,探索太极拳与文旅、街舞、汉服等的跨界融合。

一个人的声音很小,但一群人的努力形成了很大的力量。我们团队已带动多位老拳师触网,并孵化出多个特色账号,让太极拳以更多样的面貌呈现。

从太极拳传人到拥有百万粉丝的传播者,我追求的不是一时热度,而是让太极拳真正融入现代生活。未来,我希望继续用数字化的方式推动太极拳国际化。我相信,当千年的传承遇上青春的创意,太极拳不仅能“活”在当下,更能“潮”向世界、“潮”向未来。

(本报记者 徐东坡 整理)

给乡村留守儿童家的温暖

乡村教师 张峰

讲述人张峰

河南省三八红旗奖先进个人、新乡县大召营中学教师

我是一名普通的乡村教师。1996年从河南师范大学毕业后,便来到大召营中学任教,一干就是29年。这些年,我只做了一件自己认定的事——守着这所乡村中学,守着这些孩子。

初来学校时,我是一名体育老师;后来,我家搬到学校家属院,和孩子们接触更多了。看着一些孩子上课走神、放学泡网吧,我心里着急,便萌生了当班主任的念头——我想更深入地走进他们的内心世界。就这样,我成了全方位陪伴孩子的大家长。

我所带的班级基础薄弱,有些孩子甚至还背不全乘法口诀。家访时了解到的情况更让我揪心:单亲家庭缺少关爱、父母外出打工无人管教、有的家长甚至对孩子失去了信心……

一个想法在我心里扎根:只要家长允许、孩子愿意,就把这些留守儿童接到我自己家里来。

就这样,2004年秋天,第一批7个孩子来到我家,免费吃住在这里,小家从此成了大家。我每天清晨5点起床,熬稀饭、蒸馒头、炒菜,保证孩子们的营养;晚上,在塞满学习桌的客厅辅导他们写作业……

小锋练过武,性子野,有次打伤了同学。我垫付医药费后没有责怪他,而是陪他在操场上跑步聊天。经过两个小时的以心换心,我们都流了泪。从此他像变了个人,后来他考上了县重点高中,如今已有了美满的家庭。

小曼临近中考时家庭忽遭变故,我便把她带回家,供她读完高中,现在她正在读大学。有一次放假回来,她突然搂住我说:“妈妈,我想喊您妈妈!”那一刻,我的泪水夺眶而出。

这29年,先后有70多个孩子在我家长期生活,找到了久违的家的温暖。

29年间,我坚持跟班上课,随时发现问题;写班级管理日记,如今已积累了34本。这些习惯不仅能让我敏锐地察觉出孩子们的细微变化,同时也能记录他们的成长点滴。

这些年,我收获了河南最美教师等荣誉,但于我而言,最高荣誉永远是家长们的信任和孩子们的健康成长。时光荏苒,我的选择始终如一——一辈子扎在学生堆儿里,看着这些农村娃成长成才。

(本报记者 周晓荷 整理)

编辑:申久燕