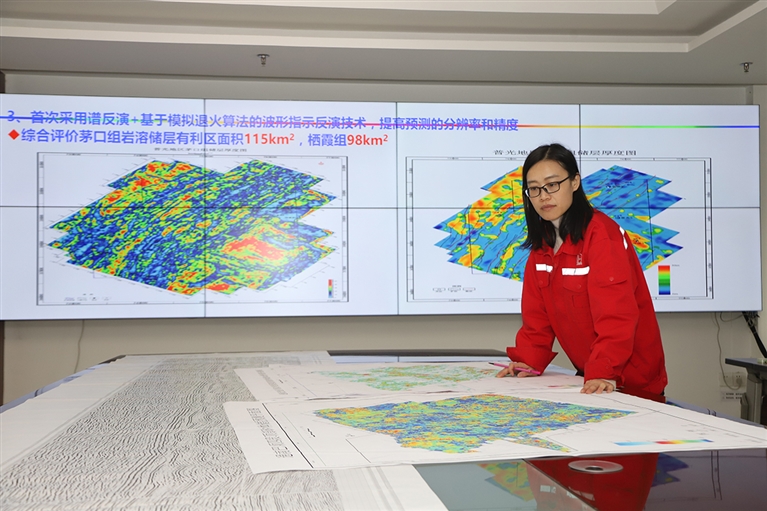

奋进的河南 决胜“十四五”·鹤壁篇丨绘就共富新图景

墙体彩绘扮靓美丽乡村。 本报资料图片

浚县高标准农田里,自走式喷灌机在为小麦浇水。 新华社发

淇县“朝歌印象”公共品牌享誉全国,本土“村播”达人层出不穷。 马强 摄

淇滨区桃园公园是集生态、休闲、娱乐、健身、科普等多功能于一体的市级综合性公园。 刘群 摄

市民在风光旖旎的淇河岸边写生。 刘宏星 摄

□本报记者 陈晨 蒋晓芳

城区之中,环境宜居、产业集聚,绿色空间与公共设施有机融合,绘就诗意栖居的崭新画卷。乡村之间,路网通达、村容整洁,特色产业蔚然成势,焕发蓬勃生机。城市乘势而上,发展蹄疾步稳;乡村静美蝶变,展露时代新颜。城乡各美其美、美美与共,正共同勾勒出一幅互促共融、协调并进的生动图景。

近年来,鹤壁市持续创新城乡融合发展体制机制,坚持以工促农、以城带乡,着力优化城乡产业布局,促进城乡要素双向高效流动,积极探索融合新路径,有效缩小城乡发展差距,切实将人民对美好生活的向往,转化为可感可及的现实景象。

城市绽新韵宜居入画来

清晨的鹤壁,241处社区公园与口袋公园在晨光中苏醒。老人们舒缓地打着太极拳,孩子们在绿意间奔跑嬉戏。一组数据勾勒出这座城市的绿色底色:公园绿化服务半径覆盖率98.8%、城市绿地率43.3%、人均公园绿地面积21.5平方米——三项指标在全省均名列前茅,“推窗见绿、出门入园”成为鹤壁市民的日常。

作为资源型城市转型的样本,鹤壁的老城区已实现从“煤城旧貌”到“宜居新城”的蝶变。如今行走在鹤壁街头,改造一新的文化街巷、连贯的绿道网络与完善的公共设施,令城市面貌一新;“一刻钟生活圈”全域覆盖,让就学、就医、购物、休闲等生活需求在步行范围内高效实现,市民的获得感与幸福感持续提升。

山城区汤河桥街道馨苑二区,这个建于20世纪六七十年代的老旧小区曾饱受环境脏乱、设施落后困扰。“以前小区没有绿化,垃圾乱堆、‘飞线’遍布,雨天积水严重。”居民曹玉芹感慨。通过完整社区建设,如今小区不仅铺设了柏油路、健身步道,规划了停车位,还安装了集照明、监控、报警于一体的智慧合杆,实现从“脏乱差”到“洁净美”的华丽转身。

这一系列变化的背后,是鹤壁市坚持全域统筹、协同推进的发展战略。近年来,鹤壁聚焦“十有城市”建设目标,大力实施城市更新行动,推动城市生态宜居品质持续提升。目前,该市已入选全国首批城市一刻钟便民生活圈全域推进先行区试点,118个城市社区全部完成绿色社区创建,累计改造老旧小区294个,在486个居民小区建成电动自行车充电桩约9.43万个,改建室内外匹克球场地220余处。同时,依托华为等企业的技术支撑,鹤壁正率先打造“可感知、能思考、有温度”的智慧城市,城市功能与空间品质实现整体跃升。

城乡融合发展不仅体现在城市更新,还在于打通城乡要素流动通道。在位于浚县白寺镇的鹤壁现代物流开发区,京东亚洲一号仓内自动化分拣系统高速运转,每分钟处理约150件包裹,让“上午下单、下午送达”成为现实。该项目不仅是产业落地的典范,更是城乡基础设施互联互通、公共服务共建共享的重要支点。

当前,县域经济正成为城乡融合的重要突破口。今年中央一号文件首次将“壮大县域富民产业”独立成章,凸显其战略意义。浚县在巩固农业优势基础上,积极布局现代物流,构建电商直播、快递物流、冷链配送等五大板块,形成贯通城乡、辐射豫北的物流网络,为县域经济高质量发展注入强劲动能。

除此之外,淇县还以深入实施县域商业建设行动为契机,构建起以县城为中心、乡镇为节点、村级为终端的县乡村三级商业服务体系。通过补短板、畅渠道、提质效,创新县域物流配送模式,有效激发县域经济活力。目前,全县已建成2个县级综合商贸服务中心、6个乡镇商贸中心、2个乡镇前置仓和210个村级便民商店,实现购物、电商、快递、团购等多功能资源共享、多站合一。在去年商务部举办的全国县域商业创新发展交流活动上,淇县作为县域商业体系建设示范县作典型发言,其经验获得全国推广。

从城市绿意盎然的“毛细血管”,到贯通城乡的“产业血脉”,鹤壁正以系统思维推进空间重构、功能重组、产业协同,推动城乡关系从“各美其美”迈向“美美与共”。

乡村换新颜和美绘新卷

秋意初染,太行山腹地的淇县灵山街道大石岩村天高云淡,清风拂面。如今,蓬勃发展的红色旅游与研学活动,不仅吸引了八方游客,更唤回了众多返乡创业的年轻人。回首往昔,这里曾因交通闭塞、土地贫瘠,大量青年不得不外出谋生。这场“静悄悄的巨变”,正是鹤壁市巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的生动缩影。

在新时代新征程中,和美乡村建设正成为推动乡村振兴的重要引擎。近年来,鹤壁市坚持以高质量党建引领乡村高质量发展,统筹政策、项目、资金、人才等要素资源,深入实施和美乡村“1060”工程,在基础设施提升、村容村貌整治、特色产业培育、乡村治理优化等方面取得显著成效。

一组组数据,折射出鹤壁乡村的扎实进步:通过“1060”工程,全市整合涉农项目55个,总投资达6.67亿元,有力推动了乡村产业发展和基础设施升级。2024年,完成农村户厕改造912户,清理生活垃圾9.7万吨,整治残垣断壁1604处,村容村貌实现整体提升。更令人振奋的是,全市村集体经济收入突破15万元的村庄达676个,占比75.62%,较2023年提升48个百分点,农民收入稳步增长,乡村振兴的内生动力持续增强。

建设和美乡村,既需硬件提升,更离不开乡风文明软实力的培育。鹤壁市遵循“一村一策”原则,指导全市894个行政村修订完善村规民约,将社会主义核心价值观、移风易俗、邻里和谐等内容纳入其中。通过划定彩礼、红白喜事消费等指导标准,重点治理大操大办、养老失责等突出问题,引导村民告别陈规陋习,推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

从“仓廪实而知礼节”的古训,到“中国人的饭碗要牢牢端在自己手上”的时代强音,粮食安全始终是关系国计民生的根本大计。鹤壁认真贯彻习近平总书记在河南考察时“扛牢粮食安全责任”的重要指示和关于“把粮食增产的重心放到大面积提高单产上”的重大要求,将高标准农田建设作为保障粮食安全的关键举措,目前全市147.98万亩永久基本农田中,已建成高标准农田140.5万亩、占比95%。此外,粮食生产捷报频传:2024年,小麦高产攻关田亩产达912.6公斤,刷新全国冬小麦单产纪录;玉米、花生亩产分别达1216.8公斤、752.3公斤,均创全市历史新高。2025年,冬小麦单产再创历史新高,傅庄村小麦高产田单产915.8公斤,高于去年3.2公斤;花生高产田亩产797.3公斤,高于该市历史最高单产45公斤,创造目前全省最高纪录。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。在鹤壁,善堂花生、淇河鲫鱼、小河白菜等特色农产品品牌声名远扬。去年,淇县山小米等4类产品入选全省“我最喜爱的名特优新农产品”,11个农产品被纳入全国名特优新农产品名录。通过实施“2111”企业帮扶计划,全市重点培育了一批农业龙头企业,11家企业的15个产品、14个商标入选全省首批“豫农优品”名录。2024年,人元生物成功获批国家级龙头企业,新创建国家级现代农业产业园1家,农业产业化水平显著提升。

为牢牢守住不发生规模性返贫的底线,鹤壁市通过农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警等途径开展常态化监测,确保帮扶精准高效。在巩固拓展脱贫攻坚成果方面,全市投入衔接资金2.93亿元,实施项目202个,帮助1.7万余名脱贫人口实现就业。225名驻村第一书记和110个驻村工作队常年扎根乡村,成为群众致富的引路人。

乡村要振兴,数字来赋能。作为乡村振兴的战略方向,数字乡村建设在鹤壁成效显著:新培育数字应用场景18个,挂牌成立全省首家“服务三农”线上销售培训基地;县域农业农村信息化综合评价连续四年全省第一;淇县、浚县等4个县区获评全国县域农业农村信息化发展先进县;全省数字乡村建设工作现场推进会亦在鹤壁成功召开。

在这片希望的田野上,鹤壁正以创新为笔、以实干为墨,绘就一幅农业强、农村美、农民富的壮美画卷。从粮食高产到产业兴旺,从环境整治到数字赋能,乡村振兴的种子在这里生根发芽,结出累累硕果。

专家点评:

坚持三个聚焦,推动鹤壁城乡融合发展

□河南省社会科学院智库研究中心副主任、副研究员 王元亮

近年来,鹤壁以全域统筹促进城乡融合,聚焦空间重构、功能重组与产业协同,积极探索创建国家共同富裕示范区的发展路径,城乡融合发展取得了显著成果。

聚焦空间重构,优化城乡空间布局。过去鹤壁城市空间和乡村空间发展相对独立,城市集中了大部分资源,乡村由于交通不便、资源分散等原因,发展相对滞后。近年来,鹤壁以优化交通网络布局,加快城乡基础设施建设为抓手,加强城市与乡村的空间连接,逐步打通城乡要素流动通道,实现城乡资源和人员的有效流动。浚县的京东亚洲一号项目实现“上午下单、下午送达”,成为城乡基础设施互联互通的典范。

聚焦功能重组,强化城乡联系互动。鹤壁在城乡融合过程中,功能重组作为核心环节,起到了至关重要的作用。鹤壁通过优化城乡功能配置,增强城市与乡村之间的联系与互动,不仅提高了资源配置效率,而且提升了城乡居民的生活质量,推动整体经济与社会的共同繁荣。淇县以旅游促发展、以旅游带脱贫,积极探索“景城乡”三位一体、互为联动的全域旅游发展路径,推动城乡融合转型提质。浚县按照“城乡统筹、资源共享、路运并举、客货兼顾、运邮结合”思路,建立健全县、乡、村客货邮一体融合的发展体系,畅通工业品下乡、农产品进城的“最初和最后一公里”。

聚焦产业协同,促进城乡产业链融合。长期以来,鹤壁城乡产业存在较大的结构性差异,城市主要以工业和服务业为主,而农村以传统农业为主。鹤壁坚持以工促农、以城带乡,着力优化城乡产业布局,促进城乡要素双向高效流动,通过产业链的延伸和融合,实现资源的优化配置。淇县深入实施县域商业建设行动,构建起以县城为中心、乡镇为节点、村级为终端的县、乡、村三级商业服务体系,有效促进了城乡融合发展。

编辑:申久燕