走近3位抗美援朝老兵,聆听他们讲述珍藏老物件背后的故事

中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日之际,聆听3位抗美援朝老兵讲述珍藏老物件背后的故事——

无声的纪念誓言的回响

硝烟散尽,精神永存。

许多抗美援朝老兵的家中,都珍藏着当年从战场上带回来的老物件。这些老物件,带着斑驳的印记,静置在岁月长河里。作为历史的“见证者”,它们一默如雷,承载着鲜为人知却动人心弦的故事——触摸它们,便是触摸一份珍贵的记忆,一段鲜活的历史,一种不朽的精神。

今天是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日。在这个特殊的时间节点,我们走近3位抗美援朝老兵,循着那些“无声的纪念”,回到硝烟弥漫的战场,品读志愿军官兵“抗美援朝,保家卫国”誓言背后的英勇无畏,更好地传承弘扬抗美援朝精神。

——编 者

李泽林展示珍藏的枫叶标本。

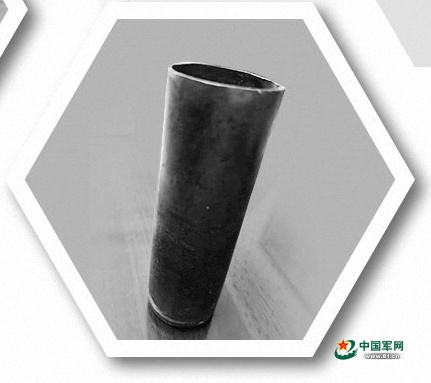

李泽林珍藏的弹壳笔筒。

宣传干事李泽林

两片树叶和一个弹壳

犹记战地枫叶红

■李阳 张恬

1952年11月25日,历时43天的上甘岭战役结束。不久,志愿军第9兵团第24军接替上甘岭阵地防务。1953年2月,时任第9兵团政治部宣传干事李泽林与驻兵团新华社记者蔡辛共同前往上甘岭阵地慰问官兵、深入采访,与官兵一起战斗生活了7天。那7天的经历,李泽林“一辈子都无法忘怀”。

离开上甘岭阵地时,李泽林特意带回两片枫叶和一个弹壳留作纪念。如今,这两样纪念品,已被他细心地珍藏了72年。前不久,笔者前往江苏省军区南京第十六离职干部休养所,看望95岁的李泽林,听他讲述枫叶和弹壳背后的故事。

回忆初上阵地时的情景,李泽林记忆犹新:“我们当时给前线的战友带了两斤水果糖。那天,我们猫着腰走进弯弯曲曲的坑道,给大家分糖吃。当时官兵生活补给不足,水果糖难得一见。战友们围过来领糖,被硝烟熏得黝黑的脸上,都带着笑容。”

战斗条件虽然艰苦,但官兵们的昂扬斗志,给李泽林留下深刻印象:“上甘岭战役打得惨烈,那么多战友付出生命。第24军接防后,官兵们干劲斗志都很足,许多人写下决心书,表示要继续守好这片英雄的阵地。”

那时,上甘岭阵地上大规模的战斗告一段落,但零星战斗从未停止。“官兵随时待战,一旦有任务,马上就投入战斗状态。”李泽林还记得,当时部队经常组织小分队突袭敌人,官兵们总是争相请缨。任务结束撤离时,大家又抢着担负后卫任务,冒着危险掩护战友转移。

战斗间隙,李泽林曾随第24军的战友们,一起清理上甘岭战役期间牺牲烈士的遗体。“那时候没有条件,每位烈士只有一个白布袋收殓。”李泽林缓缓说道,“当时我去收殓的时候,从一位烈士身上发现一封他妻子写来的信件,还附了一张照片。”

说起信的内容,李泽林的眼圈红了起来。信上这样写道:“我们全家都很挂念你,你的小女娃又长大了,天天叫爸爸、爸爸。你走的时间也不短了,现在我把你女儿的照片寄给你,你看一看。你在朝鲜要英勇作战,争取立功,我们等你回来。”

李泽林说,每每想到那封信,想到那位牺牲的战友,他心里就很难过。他把信的内容记在心里,写到稿件里,回到祖国后又讲给身边人听,让人们铭记烈士的牺牲奉献。

上甘岭的任务结束后,李泽林很想带点纪念品返程。他本想带块石头,但阵地上的石头都被炸得粉碎,甚至和烈士的血肉混在一起。“想到这里,我就不忍心带了。”李泽林说。

让李泽林惊讶的是,当时阵地的后山上,竟然立着一棵枫树。枪林弹雨中,这棵枫树幸运地存活下来,残留的叶片红得格外耀眼。

“这棵枫树就像我们的英雄一样,坚毅顽强,英勇无畏。”李泽林摘下两片枫叶,后来做成了标本。阵地上有很多弹片、弹壳,李泽林又捡了一个口径较大的弹壳,后来做成笔筒,使用多年。

“看到这两片枫叶和这个弹壳笔筒,我就会想起在朝鲜的日日夜夜,想起那些浴血奋战的英雄。”战争的硝烟早已散尽,但志愿军官兵的英雄身影,永远挺立在李泽林的心中。

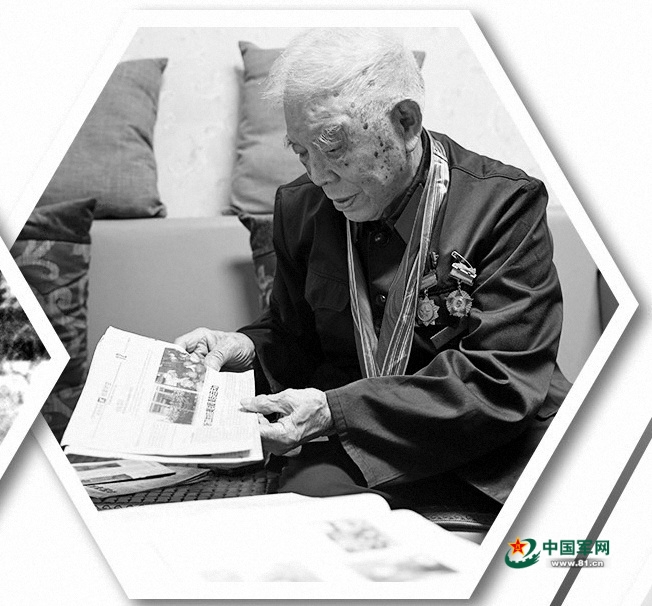

唐兆贤近照。

唐兆贤(中)与战友郑长晖(左)、应家琪(右)赴朝前合影。

海军老兵唐兆贤

一张老照片

清川江口布雷阵

■高卓妍

抗美援朝战争中,英雄的中国人民志愿军,用一场打出国威军威的伟大胜利,拼来了山河无恙、家国安宁。鲜为人知的是,成立不久的人民海军,也参加了这场正义之战。

1953年春,根据上级命令,原华东军区海军抽调17名水雷和航海专业骨干组成“精干小分队”,在扫雷大队大队长孙公飞的带领下奔赴抗美援朝战场,在清川江口执行布设水雷任务。他们克服重重困难,在敌人眼皮子底下成功布设水雷阵,炸沉敌登陆舰1艘,为阻止敌人在朝鲜三八线以北再次登陆作出贡献。

今年92岁的老兵唐兆贤,就是这支小分队的成员之一。秋日,笔者走访了唐兆贤,跟随他的讲述,重温那段战斗故事。

“我们是临时组成的队伍,当时我在武昌舰任水雷班长。这是我和西安舰水雷班长郑长晖、长沙舰水雷班长应家琪入朝前在安东(今辽宁省丹东市)拍摄的照片。我们都是17人小分队的成员。拍下这张照片后的第二天,我们一起奔赴朝鲜。”轻轻摩挲着一张老照片,唐兆贤的记忆闸门缓缓打开。

据唐兆贤回忆,当时布雷时间紧、难度大,他们抵达朝鲜后,很快投入准备工作,反复研究确定了布雷方案。1953年4月10日晚,在夜幕掩护下,小分队登上布雷船,悄悄前往预定海域。

唐兆贤记得,当时江面上一片漆黑,他们小心翼翼地躲避着敌人的监控。可出发没多久,敌人的高速巡逻艇突然出现在江面上,打着探照灯巡逻。“我们立即停下船,无声地漂浮在水面上,屏气凝神等待了约15分钟。”唐兆贤回忆,敌人没有发现他们。趁着巡逻舰驶离的当口,小分队密切协作,用时约1小时,在预定水域布设了90枚中型和小型水雷。

1953年4月底,敌人在清川江口进行试探性登陆,1艘登陆舰触雷沉没。由此,敌人放弃了登陆企图。

《朝鲜停战协定》签订前夕,已经回到祖国的唐兆贤和其他5名战友再次接到赴朝命令,执行清川江口排雷任务,保障航道畅通。“水雷在海水中浸沉多日,锈蚀严重。该怎么处理这些水雷?有两个办法,一是就地引爆,二是人工拆除。”唐兆贤说,为减少爆炸的不利影响,他们决定采取拆除的方式排雷。

有的水雷因锈蚀严重拧不开盖子,唐兆贤和战友冒着生命危险,用铁锤敲打水雷拧下盖子,再剪断电线、取出引信。每敲一下,受到震动的水雷都有爆炸的危险。“当时顾不上想太多,只想尽快排雷。要是真的不幸牺牲,把生命献给祖国,那也是我们的荣幸。”回忆往事,唐兆贤说。

1983年,唐兆贤转业回到家乡浙江省金华市,参与地方建设。如今,唐兆贤年事已高,但他仍积极参加红色宣讲活动。作为当地“红色老兵宣讲团”的一员,他一遍遍向人们讲述当年布雷排雷的经历。“这段历史应该被铭记,只要我还能讲,就会把这段故事讲下去。”唐兆贤说。

段保贵(右)在红色宣讲活动中与江西省余干县人武部文职人员交流。

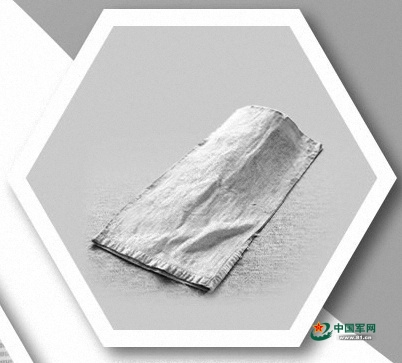

段保贵珍藏的粗布口袋。

运输队员段保贵

一个粗布口袋

念念不忘炒面味

■游琦 章明

家住江西省上饶市余干县的抗美援朝老兵段保贵,珍藏着一个粗布口袋。口袋早已泛黄,边角处磨出了毛边,仔细观察还能看到几处缝补痕迹。这个口袋,承载着老人刻骨铭心的战场记忆。

1952年初,段保贵参军入伍,随部队奔赴抗美援朝战场,被分到某部运输连。临行前,母亲用粗布为段保贵缝制了一个口袋,供他日常使用,他便用来装部队配发的口粮。

当时,志愿军官兵的口粮以炒面为主。多年过去,段保贵仍记得炒面的滋味。“我们那时候吃的炒面干巴巴的,难以下咽,吃到肚子里甚至冒酸水。”段保贵回忆,因冬季气温低,下雪天湿度又大,炒面容易冻结成硬块。他当时特意在口袋里放了块石头,食用前先把冻硬的炒面砸碎,再拌点雪水咽下去。

“哪怕是冻硬的炒面,在我们眼里也十分珍贵。”段保贵记得,向前线运送物资的路上,他和战友们曾多次遭遇敌人袭击。一天深夜,他随运输队执行送粮任务,行至一片开阔地时,敌机的轰鸣声突然划破夜空。“炸弹击中了运粮车,满车物资瞬间被火光吞没。”段保贵的身体微微颤抖,一边用手比画着一边说,“当时我脑子里只有一个念头,要赶快抢运粮食。”

段保贵冒着炮火爬上运粮车,但火势越来越大,没能把粮食抢运出来。由于敌人炮火密集,无奈之下,运输队员们退到一处坑道中。轰炸结束后,敌人继续封锁阵地,他们被困三天三夜。当时其他战友随身携带的干粮袋都已见底,段保贵因平时吃得比较节省,粗布口袋里还留有一些炒面。

“我把炒面拿出来分给大家吃,大家你推我让,谁也不肯多拿一点。有个战友饿得直冒冷汗,我赶紧把自己的那份炒面匀给他。”老人回忆。

除了同甘共苦的战友情,段保贵的粗布口袋,还见证了志愿军官兵与朝鲜人民的深厚情谊。

段保贵记得,有一次运输队路过一个小村庄,看到一位大娘正哄着饿得哇哇大哭的孙子,眼中满是无助。得知大娘家中缺粮,段保贵毫不犹豫打开自己的粗布口袋,将一半炒面留给大娘。几天后,运输队再次路过那个村子,又遇见那位大娘。“大娘不知从哪里弄来一把野果,硬是塞给我们。那野果酸酸甜甜的,是我吃过最好吃的果子。”段保贵笑着说。

1954年退役返乡后,段保贵把随自己“战斗”了几年的粗布口袋清洗干净,珍藏起来。这些年,每当有中小学生来家里听战斗故事,老人总是拿出口袋,给孩子们讲炒面的故事,教育他们珍惜来之不易的幸福生活。

最近,江西革命军事馆征集红色文物,段保贵打算把粗布口袋捐出去。他希望能让更多人铭记历史,记住“炒面的滋味”。

(本文照片由受访者供图)

制图:扈 硕

编辑:祝萍