用好冬春农田水利建设黄金期 筑牢“水脉”护“粮仓”

10月18日,丹江口水库水位攀升至170米,第三次实现满蓄目标,进一步提升了供水保障能力。郑剑 摄

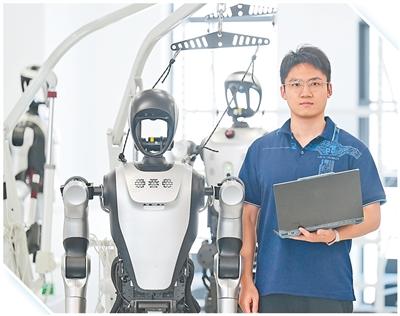

尉氏县张市镇万亩高标准农田,农业植保机械对小麦进行田间管理。李新义 摄

柘城县詹庄灌区续建配套改造工程施工现场,工人们正加紧硬化沟渠边坡。近年来,柘城县着力加快农田沟渠清淤扫障与边坡硬化等基础设施建设,实现旱能浇、涝能排,为粮食安全生产打下坚实基础。张子斌 摄

□本报记者 赵一帆 刘一洁

眼下,河南麦播已大头落地,进入冬春农田水利建设黄金期。

水利是农业的命脉,更是“中原粮仓”的安全屏障。今年以来,河南遭遇旱涝叠加的复杂局面,4—6月和6—8月发生阶段性旱情,9月至10月中下旬遭遇持续性阴雨天气,给农业生产带来严峻挑战。关键时刻,农田水利设施发挥了“解渴”“防汛”双重作用,在旱涝交织的考验中交出了一份合格答卷,为“中原粮仓”筑起一道坚实的水安全防线。

水利何以成为农业命脉

河南是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流域的省份,水系众多。然而调查显示,河南多年平均本地水资源总量仅占全国的1.43%,人均水资源量389立方米,不足全国平均水平的1/5,属于极度缺水地区,长期面临“总量不足、时空不均、供需失衡”的困境。

与之对应的是,河南肩负着农业大省与粮食主产区的重任:耕地面积稳定在1.1亿亩以上,居全国第三;以全国1/70的水资源,生产出全国1/10的粮食、1/4的小麦,粮食总产量连续8年稳定在1300亿斤以上。

这一成绩,离不开稳定的水资源供给和安全稳定的生长环境。水利设施作为调节水资源、抵御水旱灾害的关键载体,其防汛与抗旱两大功能,直接决定了农业生产的稳定性与可持续性。

河南有水库2540座、5级及以上堤防1.67万公里、蓄滞洪区14处、大中型灌区299处、机井115万眼、沟渠24万公里,共同织就防洪抗旱的“安全网”。

抗旱方面,通过水库、塘坝等蓄水工程存蓄汛期余水,依托引江济淮、引黄等跨流域调水工程引入外来水源,再借助灌区干支渠系将水精准输送到田间,配合高效节水技术实现按需灌溉,有效缓解了干旱年份的用水压力,保障了作物关键生长期的用水需求。

防汛方面,水利系统构建起“水库拦洪、河道行洪、沟渠排水”的立体防御体系。水库群联合调度,可削峰滞洪,减轻洪水对农田的冲击;畅通的沟渠与改造升级的排涝泵站形成快速排水网络,能及时排出田间积水,减轻渍涝危害,防止作物因淹水烂根或倒伏,为作物生长营造稳定环境。

可以说,无论是保障粮食连年丰收,还是支撑农业高质量发展,水利都发挥着不可替代的基础保障作用,“农业命脉”之称实至名归。

水网如何守护亿亩良田

“以前浇地得掐着时间排队,半夜摸黑等水是常事。现在长江水顺着新渠直接流到田间地头,就像拧开水龙头一样方便!”在永城市马牧镇的高标准农田里,种粮大户李德福道出了缺水地区的新变化。

作为豫东严重缺水区,永城曾饱受干旱之苦。引江济淮(永城段)配套工程的全线通水,彻底改变了这一局面,为当地农业抗旱注入了源源活水。

引江济淮工程是河南跨流域调水的标志性项目,也是全省抗旱保灌体系的关键一环。作为工程北延的重要节点,永城段不仅破解了本地缺水困局,更成为豫东地区的抗旱“生命线”。

根据规划,到2030年,永城市受水区年供水量将达1.53亿立方米,2040年进一步提升至1.87亿立方米,可满足200多万亩耕地的抗旱用水需求。永城还以调水工程为依托,推动灌区改造与高标准农田建设深度融合。目前,全市208万亩耕地中,90%已建成“田成方、渠成网、路相通、旱能灌、涝能排”的现代化农田,粮食年产量稳定在36亿斤以上。

永城的实践是河南抗旱保灌体系的缩影。今年以来,面对旱情,河南充分发挥大中型灌区抗旱作用,精准对接作物需水时段与需水量,科学调度水库、泵站、水闸等工程。全省235处大中型灌区累计引水58.36亿立方米,累计灌溉面积5645万亩次。未来,随着小浪底北岸、赵口引黄灌区二期等工程陆续建成,河南将进一步完善“水网+”格局,持续夯实“中原熟,天下足”的丰收根基。

在抗旱保灌的同时,防汛排涝能力建设同步推进,为“中原粮仓”架起双重保险。

今年9月至10月中下旬的持续阴雨,让贾鲁河下游曾受“7·20”暴雨重创的扶沟县再次面临考验。

2023年投用的扶沟北关拦河闸发挥了核心作用。这座7孔开敞式闸桥按50年一遇标准设计,泄洪能力达1370立方米/秒,校核标准达100年一遇,与周边水闸协同运行,守护着城区与流域农田的安全。

不止一闸之力。2021年以来,扶沟县投入12.7亿元实施全域水系连通工程,整治9条主干河道、1100公里沟渠,重建198座涵闸,实现“沟相通、渠相连”,旱灌涝排效益显现。“沟渠通了,雨再大也能及时排走,再不怕庄稼泡汤了。”村民的安心,来自水利设施的坚实支撑。

从局部实践到整体布局,河南防汛排涝体系持续完善。为防范旱涝急转,2024年下半年起,河南启动农村沟渠连通集中整治,累计投入51.12亿元,完成沟渠整治11.76万公里,重点区域农田基本实现“沟渠成网、水流畅通”。与此同时,配合水库提前预泄腾库、拦洪削峰,全省逐步构建“上拦、中疏、下排”的防洪排涝体系,水利设施的防灾减灾作用日益凸显。

如何打造农田水利“升级版”

尽管成效显著,但面对农业生产需求的增长与极端天气频发的挑战,河南农田水利仍存在“最后一公里”衔接不畅、用水效率不高、调度精准度不足等短板。为此,河南持续补短板、强弱项,全力打造农田水利“升级版”。

沟渠整治,打通“最后一公里”——

“沟渠堵在最后一米,黄河水从村边流过,就是进不了田,这曾是封丘县南部乡镇的痛点。”11月17日,封丘县鲁岗镇康寨村党支部书记石守胜回忆。

2024年8月,河南启动“沟渠连通整治工程”。封丘县成立工作专班,打通2850个阻水点,腾退被占沟渠土地4700余亩,让1579公里“毛细血管”重焕生机,60万亩农田首次“畅饮”黄河水。农户王节奇算了一笔账:“用黄河水浇地,每亩成本只要5块钱,浇得快,小麦产量也有保障,心里特别踏实。”

放眼全省,近年来共建设农田灌溉机井115万眼,开挖疏浚排涝沟渠24万公里,构建起“渠灌+井灌”双水源供水系统,以河补源、以井保丰,有效保障了灌溉用水。

节水增效,突破“水瓶颈”——

“登录手机APP动动手指,就能把地浇透,用水量、水费一目了然。”在内乡县打磨岗灌区王店镇石桥村,村民李旺山现场演示了智能灌溉的便捷操作。

作为全省唯一采用管道输水、自流灌溉的中型灌区,打磨岗灌区以11.78万亩灌溉面积、100%用水计量率成为节水典范,亩次灌溉用水量从200立方米降至40立方米,被评为全国首批灌区水效领跑者。

结合新一轮高标准农田建设,河南大力推进高效节水灌溉。目前全省已建成8808万亩高标准农田,同步发展高效节水灌溉3500万亩,示范区灌溉保证率超过80%。水肥一体化、智能灌溉等技术的推广,推动农业用水从粗放走向精细,以有限的水资源支撑农业高质量发展。全省农田灌溉水有效利用系数已达0.627,用水效率连续多年优于全国平均水平。

河南计划到2030年累计建成9459万亩高标准农田,其中高效节水灌溉面积5424万亩,通过加强田间节水工程建设,突破农业高质量发展的“水瓶颈”。

数字孪生,赋能精准调度——

“辛杨干渠引水及时,自流灌溉不用抽水,真是太方便了!”回忆今年旱情,濮阳市范县杨集乡西牛桥村村民牛恩宾由衷感慨。

作为全国49个数字孪生灌区先行先试项目之一,于庄灌区构建了三维数字模型,集成200多处监测设备,依据作物需水模型与实时气象数据自动生成配水方案,配水精准率达90%,节水率超10%,每个灌溉周期缩短48个小时。

数字孪生是未来水利调度的核心方向。自2021年水利部部署以来,河南积极开展数字孪生先行先试,人民胜利渠、红旗渠、于庄等3处数字孪生灌区基本建成投用,省级水利数字孪生平台(一期)建设提速,一批以“一河一库一灌区一调水工程”为重点的示范项目陆续落地,水利数智化管理水平进一步提高。

水兴则仓廪实,水安则民生稳。河南正以前所未有的决心和力度,加快建设现代化水网,提高水资源集约安全利用水平,不断筑牢中原大地应对水旱灾害考验的韧性与底气。

专家观点

全方位保障灌溉用水 助力中原粮仓稳产增产

□河南省水利厅农村水利水电处处长 霍继伟

我省现有大中型灌区299处,设计灌溉面积4582万亩。近年来,省水利厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神,全方位保障灌溉用水,助力中原粮仓稳产增产。“十四五”期间,299处大中型灌区共引水超272亿立方米,累计灌溉补源2.5亿亩次以上,为我省粮食产量连续8年稳定在1300亿斤以上贡献水利力量。

持续强化运行管理。围绕贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于加强大中型灌区管理工作的指导意见》,在全省范围内开展大中型灌区规范管理行动,建立“四片一线”灌区排查摸底和技术帮扶指导工作体系,提升管理水平。推动《河南省大中型灌区管理办法》立法进程,有望实现我省灌区管理法律法规零的突破。19处大型灌区干渠纳入省河长制管理体系,全面落实管理责任。加快建立健全农业节水增效“五项制度体系”,推动农业灌溉从粗放型向精细化转变。人民胜利渠、红旗渠、于庄等3处数字孪生灌区基本建成投用,初步发挥效益,灌溉精准度提升10%,灌溉周期缩短25%,数智化管理水平进一步提高。

进一步完善灌排体系。加快实施13处大中型灌区改造项目、132处灾毁灌排工程修复和11.89万公里的“三沟四渠”沟渠连通整治任务,解决渠道输水不畅、排水卡点堵点问题,加快补齐灌排体系短板,从水源、骨干渠系到田间末端的灌排体系得到进一步完善。

科学调度引水灌溉。今年4—8月我省出现阶段性旱情,省水利厅持续关注雨水墒情及旱情发展,滚动会商研判旱情形势,精细调度涵闸、泵站等控制性枢纽,根据农业生产用水需求,合理安排水库蓄水、放水,河道引水、供水,库河连通、河渠调度,能引尽引。2025年以来,全省235处大中型灌区累计引水58.36亿立方米,累计灌溉面积5645万亩次,引水量和灌溉补源面积均超去年同期。其中,32处黄河干流引黄灌区累计引水25.36亿立方米,累计灌溉补源面积2741万亩次,引水量和灌溉补源面积相比去年同期提升30%以上,为我省粮食生产稳产增产提供了水支撑、水保障。

下一步,省水利厅将以农田灌溉发展规划为引领,以《河南省人民政府办公厅关于加强大中型灌区管理工作的指导意见》为指导,以大中型灌区现代化改造为抓手,深入开展大中型灌区规范管理行动,全方位保障农田灌溉用水,助力中原粮仓稳产增产。(本报记者 赵一帆 整理)

本报三农全媒体中心 出品

编辑:陈静